汉画图像中的程式化(formular)现象早在1912年就被国外学者关注[1],在已有的研究成果中,总结出汉画中的程式最起码有两种类型。第一种也是被最普遍关注的,如陕北和山东地区车马出行、拜谒类题材所常见的,由于模板或粉本的使用造成的高度程式化,画面相似度很高。另一种如邢义田先生在《汉代画像中的“射爵射侯图”》、《格套、榜题、文献与画像解释:以一个失传的“七女为父报仇”汉画故事为例》等文章中揭示的基于叙事性的“格套”(unit),虽然人物、构图等方面呈现出较大差异,但相似的叙事(必要)单元保证了画面内在的程式化特征。他认为,可以根据画面榜题确定较为可靠的画面题材和内容,将其分为必要单元、次要单元和非次要单元。画面中的各单元(elements)组成的程式化的整体即为“格套”。他尤其通过几种不同构图的“荆轲刺秦王”画面分析,令人信服地阐述了各单元的取舍和布局可能会受时间、空间、个人喜好等偶然因素的影响而发生改变,但固定的叙事“格套”仍然保持着稳定性。[2]这种稳定性也成为辨识一些没有榜题的画面的依据,那些决定画面稳定性的核心情节,如 “七女”故事中的“报仇”情节,“荆轲”故事中的“刺杀”情节,“射雀”图中“射”的情节,或来自史籍,或来自口口相传的民间版本,都具有某种程度的叙事性特征,成为画面中的核心,亦即必要单元,形成了汉画的程式。

对于本文来说,邢先生的“格套”理论贡献不仅在于为画面辨识提供了依据,更在于它提供了一种与粉本不同的,并非基于具象工具的画面程式,它与画面的关系不是一种硬性的限制,而是一种隐性的、可变的约束。

本文欲讨论的是第三种程式化特征,以各地的墓室门扉画像为代表,高度程式化的图像,既不依赖于粉本的使用,画面各单元也未构成叙事性的情节。图1是六张南阳地区汉墓门扉正面图像线描图的叠影[3],呈现了画面中蕴含的既不可完全重合又显然存在的程式化特征。本文试图阐述这些画面中的程式,与叙事性“格套”相似,似乎以某种习俗或公约的方式表现出来,但不同之处在于,各单元背后不存在一个整体连贯的叙事性联系或限制,而可能对应着某种隐晦的、支离的心理机制。本文的第一节论述了门扉图像的“半符号化”的特殊程式;第二节以一个“柏树”的图形单元(element)为例,论述了这种“半符号化”特征何由隐晦的心理焦虑投射为一个门扉上符号化图案的过程;第三节论述了尽管画面各单元对应的心理情结之间处于支离状态,但门扉图案(unit)具有其整体性,形成了“格套”。

之所以选择南阳地区的门扉作为研究对象基于如下几点考虑:第一,南阳的门扉图案有一个明晰的边框,构成了闭合的图像单元,与其它地区的门扉图像相比,更具备整体性和独立性;[4]第二,南阳汉墓门扉图像相对比较简洁,较少存在辨识上的争议,有利于本文所要展开的讨论;第三,基于南阳地区汉墓门扉存世数量和《汉画总录》南阳卷所作著录,一些数字才具有统计学意义上的证明力。

最后需要说明三点。第一,某些特殊的门扉图案[5],现在尚未呈现程式化倾向,鉴于其数量和在画面内容辨识等方面的困难,在本文中暂不讨论。第二,本文研究的现象和结论在不同程度上其它地区的汉墓门扉图像,但由于地区差异等其它因素,在谈论这种适用性时需要考虑到更多因素,由于牵涉过广,本文暂不讨论。第三,不排除在一幅画面中出现同时使用两种格套的可能性。作为格套的一种类型,模板或粉本可能与邢先生所论情节性格套与本文所论心理格套同时使用,即使用粉本表现故事,或使用粉本表现一种不具有情节性的符号化图式,但这种重叠使用的情况并不妨碍三种格套各自的独立性。

一

南阳地区墓室门扉正面图案采取了一种概括化的表现方式,且呈现出很高的规律性,具有明显的程式化特征。但在这种高度程式化的画面内容和构图中,并未发现完全相同的图案和粉本使用的痕迹。[6]图1中所展示为六件“白虎+铺首”的左门扉图案线描图的叠影,在图中可以明显看出具体的形象消解之后,仍然显示出一个模糊的同时又存在规律的痕迹。这种模糊的规律性痕迹构成了画面的程式,本文将这种程式化特征称为“半符号化”。下文从画面题材及其象征意义、各题材的组合关系入手阐述画面所形成的“半符号化”特征。

▲ 图1 六个画像石墓门扉图像的叠影

门扉图案的符号化特征表现为三个方面。

第一,如前文所分析,各单元图案意义基本稳定,约定俗成。虽然可能每次呈现都有可能发生一点意义的转变或偏离[7],但所保持的大部分意义的比较稳定。这种稳定性也成为一些图像辨识的依据,如图2中铺首上方的动物[8],如果抽离图案组合,似乎是某种犬类动物形象。当我们将其命名为“白虎”时,实际上依据了其它门扉图案在我们心里留下的“格套”:我们依据了某种位置关系对图案进行了推断。

铺首是南阳地区门扉出现最多的形象,几乎在每个门扉都有出现,基本造型为兽面纹,额上有山形冠,有环从鼻中穿过。林巳奈夫、常任侠等人从起源、功能等方面对此图案作了较为全面的考证,一种观点认为铺首为天帝的形象,一种观点认为为巫觋的形象[9],但基本功能是攘灾驱鬼。

“四神”中的白虎和朱雀是南阳门扉图像上另一类经常出现的图案,其中白虎出现80余次,朱雀50余次[10]。

其他出现的形象有纹样,包括:菱形纹、菱形套连纹、十字穿环纹、三角形纹、云纹;动物,包括:熊、犬、牛、有翼牛形兽、形象不明的兽类;植物,如柏树、嘉禾;人物,如一类为躬身侍从的形象,一类为执兵器或与动物搏斗的力士形象。除四神外,其他形象都较少出现,其中熊的出现频率最高,但也不超过10次。

就功能来说,朱青生的研究曾经将门区出现的汉画形象分为装饰、记载、符箓、祈福四种。[11]张文靖曾经总结了汉画中较固定的题材与对应的含义[12],虽然其研究对象主要为陕北地区汉画,但就图像与功能的对应关系来看,其结果具有普遍适用性。这些题材中,具有装饰作用的包括所有纹样;具有记载作用的包括躬身人物和犬的形象;具有祈福性质的形象包括嘉禾和各种纹样。[13]而数量最多的是符箓性质的形象:包括铺首、“四神”、熊、力士、各种异兽等在内的大部分形象都是符箓性质的辟邪镇墓形象。图像意义的相对稳定,保证了在图像的转写(复制)[14]过程中的稳定性,这意味着委托人、制作者和观众分享着共同的意义。

第二,画面形象的简约保证了它的可转写性,即在多次转写中其意义一致,并可被明确识别。简约性体现在两点:其一,在大多数情况中,画面中的形象很少进行细节的刻画,因此较少具有图绘性特征,而更具符号性特征。[15]在墓葬门扉上,图案“是什么”似乎比图案“是什么样”更为重要。在条件允许(例如经济条件)允许的情况下,南阳地区的某些门扉也会像陕北地区那样进行精细的刻画或彩绘,但如果经济条件不充裕,被首要保存的不是图绘性,而是符号性,如图2所示,画面往往通过最节省的手段表示出图案内容。其二,画面内容的简约还体现在普遍以局部代替整体的现象。巫鸿曾经通过对荀子《礼论》中对墓葬记载的分析指出,汉代之前墓葬主要为棺椁结构,所谓“象”并非用棺椁“表现”或“再现”生宅,而为一种象征或暗示。[16]实际上虽然汉代墓葬的整体结构模仿生宅,但由于其尺寸和规模的缩微,在细节上仍然存在象征的方法。邢义田也曾提及汉画中不乏以局部象征整体的情况,如用柏树、阙象征整个墓地。[17]墓室门扉上的“四神”图像是一个代表性的例子,大量门扉图像显示出以部分代表全部的现象,往往只画出“四神”中的一个(白虎或朱雀)或几个而非全部。南阳发现的一枚铜镜上刻有“天公出行乐未央,左龙右虎居四方”的铭文[18],明确使用“龙”“虎”两个形象代表了本来标示四方的四个动物形象,也可以看作这种现象的另一种表现方式。

这种使用简约或部分的图像来象征复杂或全体的手段,使得这些图像具备了某种符号化的特征。

▲ 图2 白虎和铺首组合的一块门扉画像石

第三,搭配的稳定性,使得门扉的图像配置形成了一个稳定的语境,整个图式(unit)的意义也就相对固定。将整个门扉图案看作一个构图单位(unit)来看,图案搭配也呈现出一定的规律性。段景琪的研究根据构图方式,将其分为两段式和三段式两种[19]。两段式构图一般为“白虎(或朱雀)+铺首”,在南阳地区超过100例,占据着绝对多数。三段式构图一般为“白虎(或朱雀)+铺首+空白或上文所举各纹样、植物、人物、动物(或图案的组合)”,计有40余例。从统计结果看,三段式构图似乎是两段式构图的各种变体[20],且略呈地域性流行趋势。

在此值得指出的是,有理由相信墓门图案部分模仿了生宅门上的图案,但就墓门图案的整体来说,这是一种特别的程式。很多研究关注到文献中提到的墓门图案与生宅门图案的相似性:

画虎于门,当食鬼也。……虎者阳物,百兽之长,能击鹫,性食魑魅者也。[21]

虎门,路寝门也。王日视朝于路寝门外,画虎焉以明勇猛于守宜也。[22]

在很多汉画中表现生宅门扉的图像中,都可以见到单独的铺首和四神图案,但即使是“四神+铺首”这一在全国范围内流行的墓门图案组合,在生宅图像中也很少出现。墓室门扉图案似乎在对生宅门扉的模仿基础上,形成了一套独立的系统。[23]

但是,一个成熟严密的符号体系还要求另外两点:符号意义的排他性和符合搭配的规范性。符号意义的排他性要求符号与意义之间存在严密的对应关系,如红黄绿三色灯组成的道路灯系统。其中,红黄绿三色灯作为三个符号,分别清晰、简明、严密地对应着停止、等待、通行三个信息,这种符号和意义之间的对应关系是排它性质的,它保证了符号系统携带意义的严密性,最大程度降低了转译时歧义的产生。而门扉图像名称与意义的对应关系处于一种支离和游移的状态之中,这在本文第三节将详细论述。

符号搭配的规范性要求当单个的符号组合成一个符号系统时遵循事先约定的组合规律,这个规律事先已经由符号系统编制者和接受者共同分享,代表着编码和解码的所遵循原则的同一,保证了信息传递的清晰和高效。墓室门扉图案画面各符号之间虽然形成了一定的组合程式,各地的汉墓门扉图案均有自己的特征,但大多数组合方式是以铺首和“四神”为基本图案单元衍生出的各种变体。但这种程式具有很大的随意性,“四神”可以作为一个代表性的例子。[24]一些研究关注了墓室门扉上的“四神”形象出现的规律,如陈亮的研究认为,墓室图案遵循着与生宅图案相反的顺序;而牛天伟的研究则从方位的角度提出了新的解释。[25]现在看来,有两点值得被进一步研究重视,即大量的门扉遵循着构图的对称性原则,左右门扉往往各出画朱雀或白虎,而非依次表现“四神”形象。另外,在以一两个形象代替“四神”的全部时,图像的选取从目前的材料看并未显示出明显的理据性,而更多地呈现出随机性。

以上五点显示了南阳地区的汉墓门扉图案作为一个半符号化的“格套”特征。

二

本节选取了门扉上出现的“柏树”图案为例,分析门扉上符号化的图案真正对应于一种隐晦的心理情结,而非一个完整连贯的叙事性文本。换言之,即一种隐晦的心理情结如何穿透文本,成为一个稳定的门扉符号背后的“格套”的过程。

柏树的图像在南阳地区的门扉上出现次数虽然不多(图3中框出的部分)[26],但由于“铺首”与“四神”形象也出现在生宅门扉上,因而其意义以及与生宅门扉的关系仍然有待探讨[27]。柏树图像在南阳汉墓中其他位置和明器上经常表现,下文所引文献也将显示,在探讨墓葬中图案所具深层意义与图案的关系时,“柏树”可能比铺首和“四神”图案具有更强的代表性。

▲ 图3 带有柏树图案的门扉石画像

由于在“心理—文本—图像”的结构中,文本居于中间环节,一旦文本缺失,在心理机制与图像间建立联系就变得异常困难,因此本节仍然从文本分析开始。《风俗通义》曾经记载:

或说:秦穆公时,陈仓人掘地,得物若羊,将献之,道逢二童子,谓曰:“此名为韫,常在地中食人脑。若杀之,以柏东南枝插其首。”由是墓侧皆树柏。[28]

“或说”二字后讲述了一个完整的故事,其叙事结构为:掘地时得到奇异动物,由是引起了对这个动物的追问和解释,最终引出了种植柏树起到解除巫术作用的结果。其叙事结构可以示意如下:

羊形异兽“韫”的出现→对“韫”的追问和解释→“树柏”

而其功能结构恰恰与叙事结构相反:

柏树→对“韫”的防卫和解除→“韫”的消失

由此,这一明一暗两条线索形成了整个故事闭合的叙事回路。这个回路中,作为解除巫术手段的柏树处于结构的中间位置,起着承接作用。

尽管这个完整的故事初衷是解释“墓上树柏”的传统,也可以解释柏树作为图像出现在墓室中的原因,但深究此文本,实际上与柏树这一图像对应的并非是文本所叙述的故事,而是这个故事叙事中遮蔽的真实的、深层的心理焦虑:“韫”在地下食人脑是当时人对于尸体腐烂现象的解释,这一动物形象的构建投射出潜藏于心里的双重焦虑,一重为对尸体腐烂的焦虑,一重为对腐烂原因的未知的焦虑。可以想象,从原始社会开始,基于对尸体腐烂的观察,这种古老的焦虑就伴随着人类。而恰恰可能由于其原因的不可知和现象的不可解除,这种焦虑在文本叙事中始终处于遮蔽状态。因此,对于汉代人来说,“韫”这一符号是对某种未知心理焦虑的标示,就心理焦虑的整体未知性来说,我们可以将其看作一个“黑箱”。当人不能对这个“黑箱”内的内容作进一步的解释和探讨时(事实上直至今天,我们借助心理学的分析,对处于人类心理底层的精神状态,也仅仅能作出很少的科学意义上的表述),他们将这种隐晦的心理焦虑投射为一个可见的、具体的形象“韫”。通过“韫=未知的心理焦虑”的表述,“韫”也就成了这个“黑箱”的象征符号和替代物,将作为未知心理焦虑的“黑箱”的存在整体标示出来。

“柏树”图案作为“韫”的对立形象出现时,与“韫”形成了一种镜像关系:

“韫”‖“柏树”

这种镜像关系也可以完整地表达为:

(未知的心理焦虑)←(投射)—“韫”‖“柏树”—(纾解)→(未知的心理焦虑)

当柏树作为“韫”的镜像等价物出现时,也就从功能上实现了“黑箱”内焦虑的纾解。

图示的这个过程展示了一个隐晦的心理焦虑如何通过一个具体的、外显化的镜像符号显现出来。由此,整个文本也展示了一个心理焦虑投射、外化并通过巫术实施于此投射物(韫)的过程,并最终纾解的全过程。与“荆轲刺秦王”“七女为父报仇”之类的情节性叙事不同,作为一个图式(unit)中出现的符号性图形单元(element)并不对应着文本中所显示的情节,通过图形和图式我们也不能还原某种文本叙事。它们呼应着在故事中并未直接显现,而是以“韫”象征、暗示的“黑箱”。

三

除了隐晦之外,与图像对应的心理情节另一个特征是支离。这种支离并非指它们彼此之间分离或没有联系,而是指它们的意义枝蔓四出而又相互勾连,其间的联系处于非逻辑的、随机的、有时是混乱的状态。上文以柏树为例,分析了一个隐晦的心理情节如何对应一个外显的、具体的图像符号。下文将从三个方面指出,这种对应并非逻辑清晰的一对一关系,而具有很大的随机性,构成了一种支离的、絮状的状态。

上节所分析“韫”与柏树的故事起始,“又说”二字前是另外一个相关的故事:

墓上树柏,路头石虎。周礼:“方相氏,葬曰入圹,驱魍象。”魍象好食亡者肝脑,人家不能常令方相立于墓侧以禁御之,而魍象畏虎与柏。[29]

从文中可以清晰看出,这个故事的心理源头同样是对于尸体腐烂的焦虑,并直接投射为用另一种奇怪的动物“魍象”、作为镜像投射物的神怪“方相氏”,以及“方相氏”的替代物“虎”“柏”。关于方相氏的记载在《周礼》的记载中可以得到验证:

方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室驱疫。大丧,先枢,及墓,入圹,以戈击四隅,驱方良。[30]

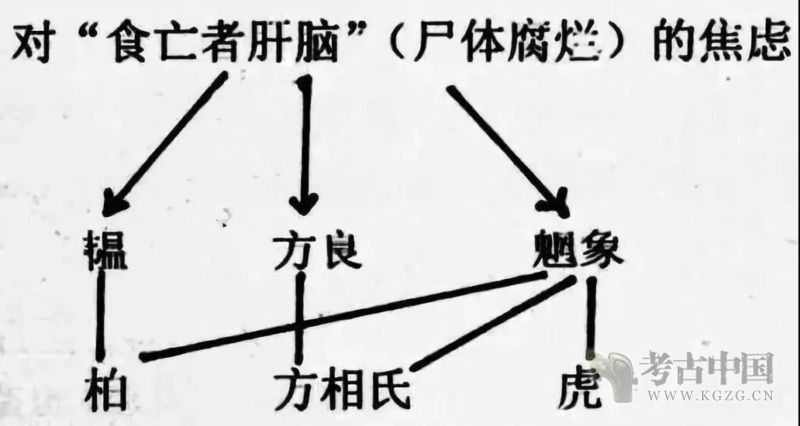

这则记载叙事情节基本与上则同,不同之处为出现了一个新的动物名称“方良”。根据郑玄的注解,“方良”即“罔两”,与上文所言“魍象”可能源于异读,但是如同本文所引《说苑》中所记载的那样,这些异读仍然可能在流传中产生新的意义,从而被当成另一种新的投射物出现。综合上节的分析,对应“食亡者肝脑”的心理焦虑可能有多重投射,可以得到如下的对应关系:

▲ 图4 心理焦虑、名物与图像的复杂对应关系

文本中的记载可以看作隐晦的心理焦虑经过理性的过滤和整理之后的结果,那么文本间的差异和对应关系的混乱,也就反映出其背后心理机制的支离状态。

这种支离状态的复杂程度还远不止于上文所分析。首先,心理焦虑可能有多种投射物和投射方式,它们彼此之间没有直接的逻辑联系。现在可以通过文献验证,围绕尸体腐烂这一心理焦虑,可能存在多种投射物与投射方式。如上文已经指出,直接投射为“韫”“魍象”“方良”等形象,镜像投射为“柏”“虎”“方相氏”等形象,此外还有可能投射为各种贴近尸体的玉葬具,如玉衣、玉枕、玉含等物。

其次,作为投射符号的动物与心理焦虑之间并非一一对应关系,它们有可能同时也作为其它心理焦虑的投射物。根据上文的分析,“虎”的形象出现在墓室门扉上时,有可能对应着对尸体腐烂的心理焦虑,但同时也对应着其它焦虑。上文已经提及虎的形象具备更加普遍的攘除功能,可能出现在生宅门扉上,其概念可能在生活中被更广泛的使用。汉代人在每年阴历大年三十晚上(另一说在年初一)在大门两旁放置桃木雕成的神荼、郁垒,并在两扇门扉上各画一只专噬恶鬼的虎:

虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅。今人卒得恶遇,烧悟虎皮饮之,击其爪,亦辟邪恶。[31]

很多研究都已经注意到,当“虎”的形象作为“四神”之一出现在门扉上的时候,又包含了更为复杂的功能[32]。

最后,名称指代关系的混乱。上文所列动物中,土中挖出的动物名为“韫”、“魍象”、“方良”,其中“韫”有着羊的外形特征。但这些名称在汉代的其它文献中可能指代完全不同的东西:

季桓子穿井得土缶,中有羊。以问孔子,言得狗。孔子曰:“以吾所闻,非狗,乃羊也。木石之怪夔罔两,水之怪龙罔象,土之怪羵羊也。”[33]

这段文献明确指出“罔象”是水中的怪物,而土中怪物的名称应为“罔两”,有着类似羊的外形。这段记载中还通过“木石”“水”“土”中不同的怪物构建出一个简易但明确的名实谱系。《说苑》为“小说家”言,从某种程度上代表了民间的流传,而且相似的记载还出现在《孔子家语》《史记》《淮南子》等文献中,由此可见这个版本的记载也有着久远而广泛的影响。但结合上文的文献记载可以看出,所有文献实际上构成了一个彼此混乱、相互干涉的名实关系网络。

由名实混乱的图形单元(elements)所组成的图式(unit)不可避免地具有意义的含混特性。下文所作讨论并非要探寻“四神+铺首”或“四神+铺首+其它”两种构图格式形成的历史过程,也不认为这种程式背后存在一个统一的文本依据,而试图揭示这种程式化图式背后可能对应的隐晦的、支离的心理机制。反言之,一个隐晦的、支离的心理机制有可能成为一个固定图式的“格套”。

从功能角度来看,“四神+铺首”和“四神+铺首+其它”两种构图格式分别对应“攘除+攘除”和“攘除+攘除+攘除∕祈福∕装饰”,基本诉求是攘除。这种功能的重合可能是其并存并组合在一起的基础之一,而不同的分工是其并存的另一个基础。很显然门扉上个图形单元大部分虽有功能的重叠,但同时又司职不同。由于本文意不在对各类图形单元作明确的意义辨析,而在最大程度上保持他们意义的模糊特性,则图形与意义的对应关系可以示意如下:

四神——四方的

铺首——入口的

熊、异兽、柏、力士——其它的

这种分工并非基于一种理性层面的自觉,并形成一个情节完整的叙事性文本表达出来,而是仍然处于一种隐晦和相互支离的状态。但是这种心理上的支离通过画面的程式化特征获得了一种镜像完整性和稳定性。基于本文上节对柏树符号的分析,这种心理上的未知的、不自觉的状态可以看做一个更大的“黑箱”,那么门扉上的程式化图案(unit)则可以看作这个“黑箱”的符号化表达。[34]如本文第一节曾经论述,这种符号系统在某种程度上类似于由红黄绿三色灯组成的道路信号灯系统,其中的三个单元简明清晰地分别对应着停止、等待、通行三个信号。整个系统的三个单元之间并未构成一个叙事化的整体情节,其整体性依赖于更深层次的意义,例如,对以往交通事故再次发生的焦虑、对未来劝解性惩罚措施的警示、对奠基现代社会的契约精神的提示性展示。而这一切复杂而支离的意义并不一定形成一个完整、稳定的叙事情节,当人们在幼年第一次接触到信号灯系统时,很有可能通过“传统”“公约”“常识”的方式被告知。信号灯系统背后所隐藏的一系列彼此独立的含义,通过一个简约的、固定的符号系统获得了一种“格套”式的整体性和稳定性。

结论

南阳地区的门扉图案展示出一种明显的程式化倾向,其画面内容、构图呈现出明显的程式化(格套)特征,这种程式化特征作为一种半符号系统,不是由于粉本的使用,也不对应着一个背后的情节清晰、连贯、完整的叙事整体,而可能对应着一种隐晦的、碎片化的心理机制。这种心理机制的具体内容现在尚不能被直接地、清晰地加以分析,类似于一个“黑箱”。工匠对这个“黑箱”的内容和性质未必自觉,而在画面中用“四神”“铺首”这样约定俗成的半符号化图案(elements)表现出来。虽然这个“黑箱”的具体内容,由于诸多中间环节的缺失,很难被直接地、具体地、明确地加以分析,但如果我们将其内容作为一个“黑箱”整体搁置,则其存在本身对应着一组或几组固定地组合在一起的半符号化图像时,也就形成了某种“格套”。反言之,一个程式化的画面(unit)可能并不对应一个物理上的完形(粉本)或一个叙事上的完形(故事),而可能对应一种隐晦的、支离的心理“黑箱”,这个“黑箱”也就成为画面真正的“格套”。

发表评论 取消回复