《忆松图》是清代画家戴熙创作于1847年的一幅山水画,描绘的是军机大臣祁寯藻的故乡景色。这幅作品并非画家亲历所得,且题跋表达出抑郁之情,画家真实的创作意图值得探讨。本文通过历史细节的勾连,综合戴熙作为画家、学者、官员等多重身份的相互作用,尝试揭示出其创作《忆松图》的动机,以及鸦片战争期间的政治格局之一斑。

现藏于故宫博物院的《忆松图》,是清代道咸年间画家戴熙的精心之作。戴熙(1801—1860),原名邦熙,字醇士,号鹿床居士、井东居士,室名习苦斋、冬熙室、赐砚斋等。戴熙祖籍安徽休宁双溪,明末徙钱塘。道光十二年进士,改翰林院庶吉士,后授翰林院编修。道光十八年至二十六年两次提督广东学政,累官至内阁学士、礼部侍郎、兵部右侍郎,道光二十九年称病辞官归钱塘。咸丰三年,太平军攻占江宁,浙江危急,戴熙督办捐输团练,后总领协防局,于咸丰十年太平军攻陷杭城之际投池自尽,谥号“文节”。从仕宦经历来看,戴熙与《忆松图》(图1)的受画者祁寯藻同朝为官,除《忆松图》之外,戴熙还在道光二十五年(1845)丁父忧年满三年服阙返京之际,为祁寯藻描绘了他在京西的别业“双桥精舍”,且直到戴熙致仕归乡后,二人仍有频繁的画作诗文往来,可见交情匪浅。

▲ 图1 清 戴熙《忆松图》卷 故宫博物院藏

▲ 图1 清 戴熙《忆松图》卷 故宫博物院藏

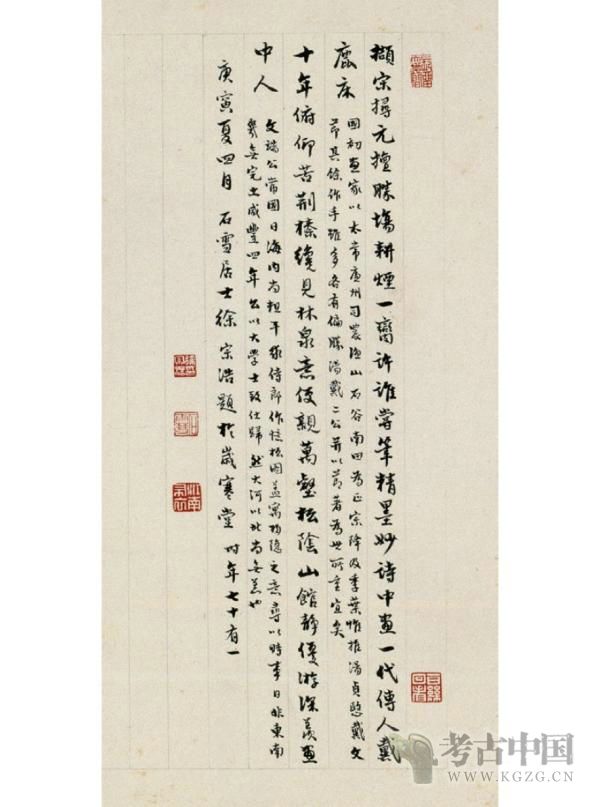

据《忆松图》上戴熙题记,这幅作品描绘的是祁寯藻的故乡山西寿阳附近的方山。因祁寯藻早年曾与要氏兄弟在此结茆读书,故在多年宦居京城后请戴熙创作此图,以解乡愁。但戴熙题记中所交代的委托与作画时间却隔了五年,且画家从未亲临方山。究竟是什么原因让戴熙在五年之后花费心思去描绘自己并不熟悉却让祁寯藻魂牵梦绕的家山景致呢?对于这个疑惑,最直接的解答来自卷后徐宗浩的跋尾,徐在肯定汤贻汾与戴熙名重晚清画坛的基础上,进一步把目光转向受画者祁寯藻,称:“文端公(祁寯藻)当国日,海内尚粗平,求侍郎作忆松图,盖寓归隐之意。寻以时事日非,东南几无完土,咸丰四年公以大学士致仕归,然大河以北尚无恙也。”(图2)徐宗浩认为《忆松图》含有劝说归隐之意,然而从祁寯藻的仕宦经历来看,最初委托作画之时,祁寯藻刚刚升任户部尚书兼军机大臣,而图成之际也未见有仕途危机的迹象,说祁寯藻此时有归隐之意似乎是缺乏事实依据的。那么,这幅由戴熙送给祁寯藻的山水画,仅仅只是一幅寄托思乡之情的委托之作吗?假如其中另有隐情,在图像和风格角度都无迹可寻的情况下,是否还有其他途径可以寻求合理的解释?为了探求《忆松图》创作中可能潜藏的真实动机,本文尝试突破戴熙画家身份的局限,将这幅作品的创作与收受行为还原到具体的历史情境之中,尝试从19世纪中期社会动荡与变革中的文人士大夫的酬应之道中,寻找更多的线索。

▲ 图2清戴熙《忆松图》卷(局部)

戴熙的仕途危机与《忆松图》的真实意图

《忆松图》具体的创作时间是“丁未早春”,即道光二十七年的二三月间(以下皆为农历),这个时间对于戴熙而言,意义非常。道光二十六年十二月,戴熙刚刚完成提督广东学政的差事,回到北京等候新的任命。而几乎与他同时抵达京城的,还有广东巡抚黄恩彤的奏折。在这封奏折中,黄恩彤称此前广东乡试中有一位叫符成梅的武生,年过八十尚能通过武试,特请道光帝赏给职衔。此举令道光帝大为震怒,当即驳斥了黄恩彤的冒昧之举:

国家设科取士,原属文武并重,惟每届乡会榜后,查明年老诸生,赏给副榜、举人及司业、检讨等职衔,则专为文场而设,与武生专较年力者不同。黄恩彤既知向无赏给年老武生职衔之例,乃必欲饰词陈请,是只知见好沽名,受人蒙蔽,甘置旧章于弗顾。倘各督抚相率为伪,竞尚虚文,于政事有何裨益?所奏断难准行。黄恩彤违例妄请,大失朕望,着交部严加议处,以为市恩邀誉者戒。

几天之后,道光帝更晓谕内阁,重申科场定例,钦定对黄恩彤的处罚办法:

昨因黄恩彤违例妄请赏给年老武生职衔,饰词渎奏,市恩邀誉。当降旨交部严加议处,并谕兵部查明定例。据奏称,武生武举年逾六十者停其咨送乡会试。乾隆九年、十八年,经该部先后议覆蒋溥、多伦条奏,严定章程,六十以上者不准入场等语。兹据吏部照妄行条奏例,从严议以降三级调用。武生符成梅现年八十四岁,照例本不应收考,黄恩彤滥准入场,已属违例。且身为大吏,只知见好于人,擅开例制,代乞恩施,尤为谬妄。黄恩彤着即行革职,交耆英差遣委用。所有该武生符成梅六十以后,历科违例送考、收考之学政、巡抚,并着该部查取职名,严加议处。

正是由于道光帝要求追查符成梅六十岁以后历次违例送考的官员,这桩因黄恩彤违例请恩而暴露的晚清科场舞弊案,才牵扯出了在案发期间担任广东学政的戴熙。就此案而言,戴熙无疑是直接责任人,从道光帝下旨彻查到转年四月以“学政任内失察年老武生入场”之罪革职留任,此间戴熙在北京接受调查的日子恐怕很难有潜心做画的情致。

而且,戴熙此时惹上的麻烦还不只于广东科场的舞弊案,更加棘手的是他同时得罪了深受道光帝宠信的穆彰阿。穆彰阿,郭佳氏,满洲镶蓝旗人,嘉庆十年进士,道光帝继位后任命其为总管内务府大臣,终道光一朝,先后出任四部尚书、两任总督,累官至军机大臣、步军统领、正白旗满洲都统、上书房总师傅、武英殿大学士、文华殿大学士,兼领玉牒馆、一统志馆、国史馆总裁等职,任职之多、升迁之快,有清一代无人能及。随着道光二十年鸦片战争的爆发,穆彰阿的政治影响力也逐渐达到顶峰,围绕着对夷政策问题,形成了以王鼎、林则徐、邓廷桢为代表的抵抗派大臣与琦善、伊里布、讷尔经额、耆英等羁縻派大臣的尖锐对立,而羁縻派大臣的领袖就是穆彰阿。道光二十二年,随着王鼎尸谏无果,林则徐与邓廷桢先后遭遣,羁縻派大臣得势,形成了内有穆彰阿主政,外有琦善、伊里布、耆英等人相呼应的局面。一时之间,朝中大臣、地方督抚与后进士子竞相依附,遂有“穆党”之说。

道光帝在位的最后十年中,穆彰阿摸准了皇帝“恶闻洋务及灾荒盗贼之事”的心理,对上阿谀逢迎、恃宠揽权,对下结党营私、排斥异己,以至吏治腐败、军纪废弛,各地民怨沸腾、起义不断。难怪咸丰皇帝即位之初就费尽心思要扳倒“穆党”,亲自将他与耆英的罪行昭示天下:“穆彰阿身任大学士,受累朝知遇之恩,不思其难其慎,同德同心,乃保位贪荣,妨贤病国。小忠小信,阴柔以售其奸;伪学伪才,揣摩以逢主意。从前夷务之兴,穆彰阿倾排异己,深堪痛恨。如达洪阿、姚莹之尽忠尽力,有碍于己,必欲陷之;耆英之无耻丧良,同恶相济,尽力全之……穆彰阿暗而难知,耆英显而易见。然贻害国家,厥罪惟均。”

穆彰阿当初竭力打压的,主要是以林则徐、邓廷桢为代表的主战派大臣,如在台湾组织抗英的达洪阿、姚莹被其构陷贬谪,龚自珍、姚元之、汤金钊、周天爵、黄爵滋等力主抵抗者也均被排挤出朝。那么,这位论起来尚在门生之列的戴熙,又是因为什么原因得罪了穆彰阿呢?

原来,戴熙于道光二十六年十月卸任广东学政,由广州启程回京。出乎意料的是,作为地方大员、一省学政的戴熙,却在十月二十七日归程行至南雄时,竟遭到百余匪徒劫掠,不仅行李悉数被抢,随行的水手仆役也被打伤。戴熙的遭遇在当时并不稀奇,几个月后,广东顺德县令鹿钟之、谢牧之卸任回籍,并替已经革职的广东巡抚黄恩彤捎带财物回山东老家,也在英德县被劫,损失达五十余万两。由此可见,广东境内的盗贼之猖獗,已经到了连往来官员的安全都难以保证的地步。深受其害的戴熙,毅然决定要在回京之后向道光帝直言奏陈广东匪患泛滥的情况。而且,对于朝中“穆党”阻塞言路,一味迎合道光帝贪图耳根清净而讳饰瞒报的风气,以及直言进谏可能得罪当朝权臣的结果,戴熙也是有心理准备的。甫抵北京,他就在心泉和尚主持的松筠痷“谏草堂”(即杨继盛当年书写弹劾严嵩奏疏的书房)看到了明朝嘉靖时期著名诤臣杨继盛弹劾严嵩“五奸十大罪”奏疏的草稿手迹,感慨之余,更在题跋中暗喻道光朝局,表明了自己要不畏权奸直言进谏的心志:

有明中叶王刚紊,憸壬联翩弄国钧。先生舍身拯社稷,再上白简披龙麟。谏书既裂谏草在,藏之名山传之人。牛腰大卷发光怪,题珠跋玉镌贞珉(时张受之镌石松筠庵)。先生忠魂归太虚,沉冤万古无由申。此草独留有天意,非求慎语徵酸呻。要令盘拏九千字,勒入肝胆铭心神。内忧外患亦代有,发聋振聩须争臣。后来骨鲠倘兴起,弹劾不避将相瞋。言者无罪闻者戒,倾陷之习一洗新。不然涂乙数十纸,黯淡未必踰奇珍。流传况非先生意,汗君之颜摇臣唇。吁嗟乎谁欤不负君,天留此草千秋春。

不过,戴熙的一片苦心并没有获得道光帝的采信。在回京后的述职召对中,道光帝照例问起戴熙归程中所见各地民情,戴熙对以“盗贼蜂起,民不聊生”,此言让听惯了粉饰之语的道光帝大为惊骇,当即质问在场的穆彰阿。而穆彰阿辩称:“戴某见皇上春秋高,欲以此撼皇上,沽直名,非实也。”经由此事,戴熙不仅因为触了皇帝霉头而遭到冷落疏远,更因直言进谏而遭到穆彰阿记恨。以穆彰阿大力“倾排异己”的行事作风,戴熙此时的处境实在堪忧。

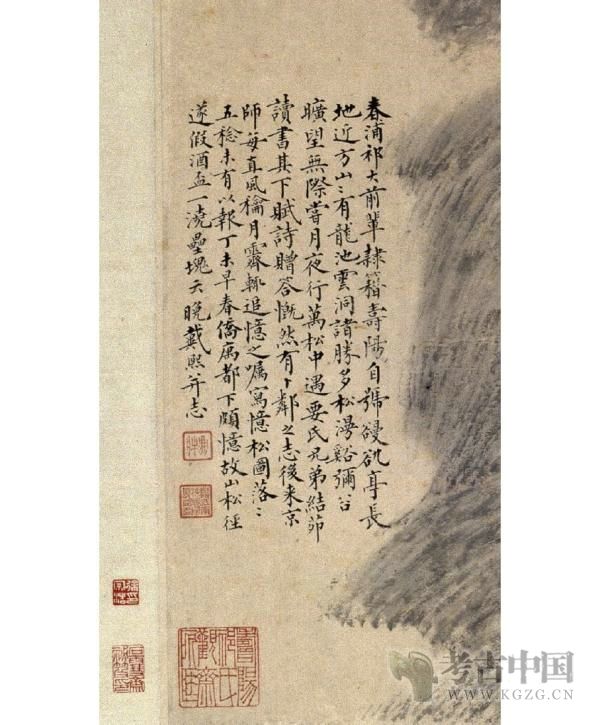

戴熙在最不可能有闲情作画的时候,偏偏完成了这幅精耕细作的《忆松图》,如此花费心思,除了希望在审美上赢得受画者的欣赏,是否还想在审美之外引起受画者的重视呢?结合戴熙自己的题记,以及上文对其境遇的还原,似乎可以从中读出一些弦外之音。题记中,戴熙声称图中所绘方山景致是他自己“颇忆故山松径”的结果,相较于五年前祁寯藻追忆早年生活经历的心态,倒是戴熙此时对故乡的思念更带有几分致仕归隐的意味(图3)。因为“颇忆故山松径”之后,紧接着就是“遂假酒杯一浇垒块”。那么,到底是什么样的“垒块”让戴熙萌生退意,还要在这样一张名义上是表现他人故乡的画作上倾吐自己的愁绪呢?此时的戴熙自然要为广东学政任内的失察之罪而烦扰,但更为关键的则是对因谏不行的失望和对“穆党”误国殃民的愤懑。所以,这幅《忆松图》表面上是寄托祁寯藻的故园之思,实际上更有借题发挥向祁寯藻倾吐个人胸臆的意思。

▲ 图3 清 戴熙《忆松图》卷(局部)

而且,戴熙煞费苦心传达这番隐匿的胸臆,应该不只是想寻求情感上的共鸣,以祁寯藻的地位,是有能力施以援手助其免遭穆彰阿倾陷的。只不过,这番行为已经远超一般同僚间的诗文书画之交,必是更深一层的志同道合,才能有此默契。所以,想要检验这一猜测,还需进一步分析二人间的交集。

画家之外的另一重身份

在道光末期“万马齐喑”的朝局中,祁寯藻可谓是硕果仅存的主战派大臣。此前在浙江学政任内,他曾创作了《新乐府三章》以支持黄爵滋的禁烟主张;兵部尚书任内又会同黄爵滋与邓廷桢查禁鸦片、整饬海防,抵御英舰进犯。鸦片战争爆发之后,道光帝由严禁转而支持议和,王鼎此时推荐祁寯藻入值军机,也是希望能够挽回圣意,抵制羁縻派大臣的议和之声。然而,道光帝最终决意议和,将林则徐与邓廷桢革职议罪,代之以琦善。祁寯藻眼见大势已去,当即写下“乃知甬东揖盗人,此错一铸谁能追”的愤慨之语。议和达成之际,他又伏青蒲而痛哭,可见其主战派立场之坚定。此后“穆党”当朝,道光二十七年的七位军机大臣中,领班者为穆彰阿,其余六人中除了潘世恩与赛尚阿在夷务问题上少有表态,何汝霖、文庆、陈恩孚皆为穆党,仍坚持禁烟与抵抗的就只有祁寯藻一人而已。而且,祁寯藻不仅坚持立场,还经常与穆彰阿就夷务问题当廷力争,并对林则徐、邓廷桢等遭到排挤贬谪的主战派大臣“时思援手”。

所以,如果戴熙在夷务问题上也属主战派,那么当他因揭露“穆党”讳饰瞒报而遭到倾排的时候,素有交往又政见相同的祁寯藻自然要设法保全。那么,从道光十八年至二十七年间,两次在是非之地广东担任学政的戴熙,中间还亲历了鸦片战争,在夷务问题上到底是什么态度呢?

在戴熙留存下来的文字中,直接体现他对于禁烟问题态度的是道光十九年与两广总督邓廷桢联名上奏的奏疏,其中提出对生员吸食鸦片、教官失察包庇等行为应予以严处,唯此方能“士习端而民风厚”。而在其《习苦斋古文》中,还有两类文章值得特别注意。第一类是他记录的鸦片战争期间的两则故事,虽是道听途说,却被郑重其事收入文集,想必是有深意的。故事题曰《书二忠》:

道光二十一年,英吉利白夷率红夷黑夷陷定海、镇海,入宁波府。诸夷皆嗜牛,所至掠耕牛为粮。有红夷方屠牛,群牛次第受屠,一牛独愤,怒突起角,出红夷脏,奔救者创十余辈,莫能胜。于是列阵排铳与牛战,牛乃死。明年陷乍浦,有白夷酋乘马率夷旅登陆,沿江行入海盐界之白沃庙,马忽颠堕酋,腾酋上,夷旅溃,遂不复至。马亦夷掠得者。客来告戴先生,皆曰二畜勇或智。戴先生曰之二畜国畜也,呜呼忠矣。

在戴熙看来,牛马尚知抵御外辱而当得起一个忠字,那些丧权辱国、力主求和者,岂不是连牲畜都不如?

还有一类文章,则是颂扬在鸦片战争中奋勇抵抗、以身殉国的忠臣良将。这其中就有获观“定海双忠”姚怀祥手迹后写的《赠按察使佥事姚公手迹赞》,以及亲自临摹了抗英名将陈化成像之后所题的《陈忠愍画像记》。在《陈忠愍画像记》中,戴熙记录了陈化成自道光二十年担任江南水师提督抵御英军进犯,至道光二十二年守卫吴淞炮台力战而死的事迹。并且认为给陈化成绘像刊石虽然是民间自发所为,荣耀看似不如朝廷的紫光阁功臣像,但功臣像却也未必能如陈化成像一样受到万世景仰。为此,他还特以浙江提督余步云为例,其虽位列紫光阁回疆功臣图之列,却在英军进犯镇海之际未发一炮而临阵脱逃,终致身败名裂。这一褒一贬之中,戴熙本人在鸦片战争中力主抵抗的立场已经体现得非常清楚。

由此看来,戴熙在鸦片战争中与祁寯藻一样,都属于主战派大臣。而且,在面对晚清的社会变局时,同样做过学政的二人又有着极为相似的文化选择,一方面是在清初独尊汉学考证的基础上开始重提宋学义理的人生意义,因而呈现出汉宋融合的倾向;另一方面则是在日益紧迫的现实危机中不约而同地重视经世之学,强调社会实践。就祁寯藻而言,他提倡“通经之学,义理和训诂不可偏重”,并进一步认为“士不通经不足以致用”;亲自考察总结了晋东地区农事、水利情况后编著了《马首农言》,并请张穆、何秋涛等学者校勘修订了祁韵士西北舆地研究的奠基之作《西陲要略》和《西域释地》。而戴熙则在其掌管崇文书院时,要求年轻学者“因流穷源,由诗古文辞,以上窥经体而致其用”。值得注意的是,在经世之学方面,戴熙及其弟弟戴煦都对数学有着浓厚的兴趣,在为数学家谢家禾遗著所作的《谢榖堂算学三种序》中,戴熙称“谢榖堂与予兄弟为同学,同痴于数”,并认为谢家禾与戴煦对中西方算法无所不通。在戴熙的支持下,戴煦先后完成了《对数简法》、《续对数减法》、《外切密率》、《假数测圆》等著作,合为《求表捷术》,受到当时英国来华传教士伟烈亚力(Alexander Wylie, 1815-1887)与艾约瑟(Joseph Edkins, 1923-1905)的高度评价,认为其虽然晚于纳皮尔发现对数体系,却在方法上有所改进,启发了当时及后来的很多中国数学家。戴熙在担任广东学政期间,曾见英国火轮舰船,还专门让随行的戴煦仔细研究,最终写成了《船机图说》一书。

以上所举,都表明戴熙与祁寯藻之间的交往不只于诗文书画,更在鸦片战争夷务问题与儒学认识方面展现出诸多共同点,二人在道光晚年“穆党”当政的朝堂之中已属所剩无几的同道知音,这也就解释了为何戴熙在遭遇仕途危机之时,偏偏要借《忆松图》向祁寯藻吐露胸臆,寻求援手。

结语

虽然祁寯藻最终如何施以援手在文献材料中已难觅踪迹,戴熙平稳地度过了这次仕途危机却是不争的事实。因学政任内失察之罪所受到的处罚显然比黄恩彤要轻,只是革职留任,仅一个月后就被委派稽察中书科事务,转年又擢升为兵部右侍郎,都是从二品的官阶。不过,戴熙也似乎并没有放弃自己的政治立场和诤臣的理想。在道光二十九年的广州绅民抵制英人入城事件中,两广总督徐广缙和广东巡抚叶名琛因“不折一兵,不发一矢”而成功抵制英人入城的要求,获得道光帝的嘉赏,甚至以为“中外绥靖,可以久安”。深谙广东士民风气与夷务的戴熙再次不顾朝中一片颂扬之声,直言警醒道光帝“该督抚所陈奏,恐多铺张粉饰”。虽然此后的历史发展证明戴熙的判断是正确的,但此时的道光帝却亟待一场捷报来维系其国运方隆的幻象,此番谏言必然要触忤圣意。经由此事,道光帝愈发疏远戴熙,加之与“穆党”的旧怨,戴熙最终决意称病辞官,降为三品京堂致仕。

▲ 《习苦斋画絮》光绪十九年惠年刊本

通过对《忆松图》创作动机的追问,我们不仅在戴熙与祁寯藻的交游中建立起了丰富的联系,更进一步体察出戴熙对外面临西方军事侵略时力主抵抗的政治立场;对内则深感国力衰竭、社会动荡而试图从汉宋融合与经世致用的角度推动儒学变革的思想主张。而在艺术史写作中,戴熙还是一位意识到同时代正统派文人画陷入矫揉因循弊病的实践者,他不仅试图打破南北宗藩篱以上溯宋人气象、提倡师法造化与唤醒个性,甚至还通过访碑、与金石学家交游等活动开始在绘画中融入金石审美趣味,这些无疑都是十九世纪中期画学演进中值得注意的新动向。此外,其画学理念也在《忆松图》三段式的景物营造中得到了具体诠释,卷首溪流潭水一段可能对应的是题跋中提到的龙池,中段松径则寄托了祁寯藻对故乡读书生活的回忆,末段隐现于山坳的书斋则是“结茆读书”的具体呈现。按照传统手卷的观看方式,三段方山景致相继呈现,既构成一个整体意境风格,又具有相对独立的视角,且每段都展现出对于山石树木真实质感与空间感的追求,这种以师法造化为基础的深入刻画,既源于戴熙对宋人、北宗绘画的重视,同时又经过了董其昌与“四王”等明清文人画笔墨语言的陶冶,以干湿并用、笔墨相生的“蝉翼皴”加以传达,在整体风格上呈现出一种区别于正统派末流矫揉因循之风的沉雄气象(图4)。

所以,在面对晚清社会文化变局时,戴熙从政治、儒学、画学等不同层面做出了个人的尝试与策略选择,而宏观的儒学变革与具体的画学演进都不过是一体之两面,本质上都是十九世纪中期的文化精英在西方冲击尚未动摇其文化自信时,试图从自身的文化传统中寻求因应之道与内在变革的具体表现。这种根植于传统的自觉变革,在戴熙的《习苦斋画絮》中则被具体理解为:“变,虽然中有不变者。”

发表评论 取消回复