翼兽造型是世界古代史的主题,也是关于文化创造和传播的生动案例。从这个例子我们可以看到,形像借用和意义传递未必同步,经常互相分离。接受者在借用外来文化形像时,只是简单地模仿或用作自身创作的素材,对形像之理解往往立足于本土文化,对外来形像的内涵和意义进行重新定义和诠释。是故,翼兽这一主题作为文化交流的一面镜子,不但反射出创造者,更映射出被影响者自身的文化脉络和吸收程度。

一、“翼兽”定义

本文拟讨论一种在汉代墓葬艺术中的独特造型——翼兽的前世今生。翼兽造型在汉代之前很少见,两汉时期大量出现,魏晋南北朝至唐均常见。两汉时期的翼兽造型材料包含大型石雕、中小型陶塑、玉雕、铜塑、画像石、画像砖、壁画、漆器、纺织品,以及各种纹饰造型。其中,大部分翼兽形状为翼虎和翼龙,也少量见其他翼兽;而东汉王陵门阙前和墓里出现了被称为“天禄”、“辟邪”的大型石雕以及精美玉器“辟邪”。魏晋南北朝和唐代的翼兽多为墓道上的大型石刻,形状以狮子和翼马(天马)为多。唐代以后翼兽造型式微。

以现有材料观察,中国翼兽形象的形成是一种甚为错综复杂的内在演化和外在交流相互交织的过程。并且资料上处处会遇到缺环的情况,所以很难期待彻底地厘清其历史。我们只能从多种微观及宏观的视角来论述相关问题,阐述线索的缠结,以评估各种可能的因素。

因为有一些经常被称为“翼兽”的造型,实际上与此主题无关,所以我们需要先对其作基本定义:“翼兽”造型是原本没有翅膀的动物,在保留其主要特征的同时,另加上一双翅膀。基于这种定义,我们先要排除一切鸟类造型,以及本土所产生的鸟类与其他动物交错、合体的造型。中国传统对凤的崇拜滥觞于先商时期[1],天凤造型有时候会包含其他神兽特征,如老虎、神龙、乌龟等。这种造型是先秦精神文化内在演化的形象,其与本文所讨论的翼虎、翼龙、辟邪或其它“翼兽”造型不宜混为一谈。下面试举几例,以显明龙凤交错、虎凤交错与翼龙、翼虎的差异。

例如,所谓的“翼兽盉”共有三件,时代为战国晚期。一件出土自甘肃泾川,现藏于甘肃省博物馆,另两件出处不明,分别藏于上海博物馆和北京故宫博物院(图一:1)。这些器物都以鸷鸟为原型,器首的造型为鸷首,器身两侧各雕刻有翅膀,后端有鸟尾;器足似老虎的四足,但同时四足有后距,即鸟足的特征。该器物被命名为“翼兽”,甚至有讨论其与中亚“格里芬”(gryphon,狮鹫)的形象接近;但实际上这种融合禽兽造型的盉明显有自身的发展脉络。类似的器物,春秋晚期战国早期主要出自长江流域,如楚叔之孙途盉、吴王夫差盉、嘉仲盉、卅五年盉、乐孝子盉等;战国晚期在华北、华南都有出土,如秦子盉、铸客盉、长陵盉、樛大盉、春成侯盉、中山王墓十一年盉和十二年盉禽兽头盉等;盉口造型有鸷、龙、野猪等。这些器型都属于此脉络,只是更明确地造型成鸷鸟。重点是该造型总体表现不是带翅膀的哺乳动物,而是鸟类神兽,但因器物平稳的需求,才造型出四足。河北唐县北城子出土战国时期的铜匜,也以鸷喙为流,两侧刻带龙头翅膀的羽毛,器物靠着带爪的三足(图一:2),可见四足、三足造型是为了器物的平稳,而不是为了造型哺乳动物。陈佩芬先生指出,这些鸷鸟盉的风格与西周早期晋侯鸟尊(孔雀尊)的风格大异[2],没有到达孔雀尊的高超技术,不像后者用鸟尾巴做第三个支撑(图一:3)[3]。不过上述造型主题均一致,都是鸟而不是翼兽。

春秋战国楚地常见的鹿角鹤的造型,也不宜归类为翼兽,而是属于另一种神鸟形象。楚文明崇拜鹤的信仰滥觞自本土后石家河文化(图二:1)[4]。曾侯乙墓出土的鹿角立鹤、云梦珍珠坡1号墓的卧鹿立鹤[5],都在鹤的头上加鹿角(图二:2、4),这更是楚文化镇墓兽造型的特征之一,鹿角冠在战国时期的丧礼中亦有特殊表达父系祖先的意义[6]。江陵李家台4号楚墓、雨台山166号墓、天星观2号楚墓[7]、日本美秀美术馆收藏的带鹿角鹤的造型,都用鹿角比喻鹤翼,表达飞天的形象(图二:5、6)。要之,以上所谓“翼兽”均是在自身有翼的鸟类(鹤或可称为“凤”)造型上加另一种无翼的动物(公鹿)特征,而不是在自身无翼的神兽另加翼的造型。

曾侯乙墓出土的编磬有两个铜鹤用作器座,其造型涵盖鹤(凤)、龙、龟三种神兽特点。鹤颈带龙首,鸟身的尾巴变形为龟头,四足也是龟足,以塑造龙凤龟合为一体的形象,或许可以视为汉代“玄武”形象的源头(图二:3),但不宜在“翼兽”主题里讨论,造型中两扇翅膀是属于鹤的翅膀,而不是在龟身上加的翅膀。若将其形象继续与孔雀尊相比较:这一“玄武”的鸟尾变形为龟头,而孔雀尊在较短的孔雀翎之下,鸟臎变形为大象头,而象鼻另似鸟尾下垂。所以,上述造型源自深刻的内在传统,承袭了商周常见的神兽交错、合体变形的形象,而不是新兴的“翼兽”形象。其他自商时期以来常可见到的龙、虎、凤复杂交错甚至合体的形象,亦不宜解释为“翼兽”。

中山王墓出土的错金银青铜器:发掘报告命名为“四龙四凤方案”者和命名为“双翼神兽”者,虽然风格一致,但二者之间却有翼兽和非翼兽形象差异。所谓“四龙四凤方案”的造型,实际上称为“八凤方案”才准确,其中四个凤的头部像龙头而已,长脖上羽毛纹与其余“四凤”完全相同;八者都有一对禽翼和一对猛禽爪。所以该器物的八个神兽均是神禽凤,均非“翼兽”造型(图三:1)。至于命名为“双翼神兽”的四件已经非鸟类,而是翼兽(图三:2)[8]。仔细观察牠的造型,头部,包括眼、耳、鼻,都是写实的老虎造型,张开的虎口里可见两对獠牙;身体、长尾巴、伸爪的四足,也都是老虎特征,只是脖子比虎脖子长一些。猫科动物第一脚趾的方向,外观与鸷爪距相似,所以在造型上容易被误解,但将这四件翼虎与同一座墓出土的老虎噬鹿造型比较,伸出大爪的形状一样,都是典型的虎爪。因此,这基本上是有两扇大翅膀的伸长脖子的老虎,其翼虎形象符合本文“翼兽”论题。

换言之,“翼兽”首先应该是非鸟类的造型,亦非神鸟和其他神兽交错混合的造型,而是类似翼虎、翼牛、翼马等形象。在中国文化的脉络中,还需要特别考虑“翼龙”的问题。虽然龙的形象本身涵盖不同动物的特征,如商周的龙常有猛禽爪、猛兽口、牛羊角等;尽管被视为天神,却没有翅膀。代表中国本土精神文化形象的神龙,不需要翅膀就可以飞上天空,故而不属于禽类。是故,在中国文化脉络里,如果出现龙带翅膀的造型,则应与虎等兽类一样视为翼兽。

符合这种定义的翼兽造型,虽然从汉代方开始广为流行,但少数见于先秦,甚至最早可以溯源至殷末周初,但中间未必都有一脉相承的发展关系。

二、相关研究背景

学界关于中国翼兽源流的讨论已近一个世纪,但很多问题至今仍莫衷一是,讨论焦点首先分为:中国翼兽命名问题;本土来源说和外来说;传入时间和路线;象征意义和相关信仰内容等几项问题。

(一)命名问题

滕固先生和贝瑞‧提尔先生用“喀迈拉”(chimera,意为“嵌合体”)一词表达中国翼兽,以指出其西来源头[9]。李零先生全面认同西来说,但选择“格里芬”(gryphon,狮鹫)一词[10]。前一称谓在西方文化中指出较具体的对象,与中国翼兽的形象有差异;后一称谓是希腊文就外型描述狮鹫怪兽的形貌,并不指出崇拜对象的涵义。由于中国大部分翼兽就是有翅膀的猫科猛兽,所以总体而言,可以用“狮鹫”称一词,但是“狮鹫”毕竟是古希腊人用来描述外形的词语,若从文化内在意义思考,不同地区和时代可能对这类怪兽有自身文化的理解。

朱希祖先生讨论汉魏六朝墓葬中出土的翼兽,都用文献所称的“天禄”、“辟邪”、“飞廉”等名称,以强调本土来源,并通过文献记载来证明有翼兽的形象在中国由来已久,最后总结出“一角为天禄,二角为辟邪,总名桃拔,其无角者名符拔,与桃拔同类”。[11]笔者认为,西来狮鹫的形象无疑是中国翼兽形成的主要来源。但经过漫长的吸收过程,无明确信仰意义的“狮鹫”却成为中国文化的“天禄”、“辟邪”。因此这些指称都可使用,其代表了翼兽形成的不同阶段:“狮鹫”指涉外来的形貌;“天禄”、“辟邪”指涉已中国化的内在意义。

(二)本土发源或外地传入

孙作云先生认为,《山海经》中对异兽的记载可以解释考古发现的异兽材料,并将这些翼兽视为中国“原始社会的图腾崇拜”来源。他进一步认为,汉代画像常出现的羽人形象来自华东沿海一带的鸟为“图腾的部落——鸟夷”;有翼动物早期是一种称为“飞廉”的神禽;飞廉应是凤氏族的图腾,后来才由鸟渐渐演化成有翼的兽类;在《离骚》、《淮南子》、《汉书》等文献中,这种神禽是与风有关的,所以他们又是风神(风伯)等。[12]

笔者认为,用《山海经》、《楚辞》、《汉书》等文献来解释汉代翼兽的思路,在方法上就足以存疑,尤其是这些文献的成书时代相当晚,没办法解释来源、时代、路线等具体问题。因此近几十年来学界基本上变换角度,从考古数据本身来探讨翼兽,并彻底抛弃翼兽本土起源说,承认西源为事实。

翼兽外来说最早由滕固先生在1930年代依靠六朝的石兽材料提出。他将其与波斯、希腊、印度、斯鸠底(Scythian)、大夏(Bactria)等各地翼兽相联系,认为“有翼兽的输入,不必从一个地方来的,也不必止是一次传入的”;但经过几百年,到了六朝时已经“已十足的中国化了”[13]。

(三)传入时间及路线

目前关于翼兽形像传入中国的时间,学界基本有共识:春秋晚期战国至汉代;公元前6世纪左右在波斯、中亚、草原地区“格里芬”形像颇流行,从此而传入中国。[14]但是笔者认为,华西地区更早知道外地有翼兽这种形象,且最早的传入迹象可溯源至殷商时期(后文拟详细讨论)。

关于中国翼兽来源之文化属性及传播路线问题,尚未有明确的研究成果。乌恩先生认为,战国后期以来,在北方地区动物纹中才可以看到斯基泰——西伯利亚“野兽纹”及阿尔泰艺术的影响。[15]不过其中翼兽这种“虚幻的动物形象”,并不是阿尔泰最先发明的,而是最早源自公元前第一千纪初的古伊朗和古希腊艺术中,通过欧亚草原广为传播。[16]沈福伟进一步认为,翼兽传入中国的原因,是因为此时在中国北方草原民族匈奴联盟崛起后,通过匈奴把斯基泰——西伯利亚题材在战国晚期传播到华北草原地区;不过同时认为云南出土的翼兽造型反而代表另一种印度的影响。[17]

相反,霍巍先生认为,四川地区现存的翼兽造型早于黄河地带关中地区,并且这类大量出现在四川一些枢纽地区的有翼兽印证了南方丝绸之路的存在,翼兽造型经过南方丝路传入中国。他又引用任乃强先生的相关研究推测,南方丝绸之路与汉代经营西南地区时开通的道路有关。[18]

林梅村先生将翼兽的来源地具体到一座城市,他根据《后汉书·西域传》的相关记载,认为流行于东汉的有翼兽是“乌弋山离城”的特产,这座城市是西汉时期丝绸之路南道的终点,位于今天的中亚阿富汗境内。这里是希腊文化艺术与大夏等地传统的波斯文化融合之地,形成了大夏希腊化艺术,有翼兽就是这一艺术风格的结晶;而且认为西汉张骞出使西域前,四川地区已与大夏有贸易交往,因此翼兽造型早在西汉之前就已传入中国。[19]

李零先生则认为翼兽形象传入中国共有三条路线:欧亚草原北方丝路、沿海南方丝路和印度山路,这三条路线使西亚的“格里芬”传入中国。[20]

综上,学者们从文化交流和艺术题材的传入角度讨论中国翼兽问题,提出的说法均有资料上的根据。但笔者拟换角度和探讨要点:因为无论有多少来往的路线,外面的形象未必会被接受,也许至多只会偶尔带来或模仿而已。所以重点还是在于远域的“格里芬”如何成为翼龙、翼虎、天禄、辟邪、麒麟等自己文化的神兽。

三、考虑未来研究角度及方法

(一)研究角度与时代范围

笔者认为,造型艺术不仅仅代表文化的一面,其更反映当时人心目中的“视觉”。艺术形象是一面时代的镜子,保留当时人的兴趣、喜好、理想观点和价值观。翼兽形象当然反映出中外文化形象密切互动,但在这种互动中,既有传播亦有接收或不接受外来形象的问题。

据上述研究回顾可见,西方学界讨论古代翼兽形象很少涉及到中国文化中的翼兽,也基本上没有讨论翼兽何时出现在中国的问题。但此问题实有世界文化史的意义,是历史走向世界化的指标之一。因此,需要从这个角度,以世界史演化的背景出发观察翼兽造型传入中国的问题。

(二)艺术造型作为文化交流的镜子

文化交流和吸收外来的影响并不是很简单的事情。相关问题包括以下两个方面:

一、仅欣赏及模仿外表或者接受意义且内化成自己的文化?比如说中国文化接受佛教是一种内化过程,而欧洲十八世纪“中国风”(chinoiserie)是一种单纯从外观欣赏和模仿,以塑造异域风味的新艺术。所以,外来影响是否仅停留在表面,还是由表及里,是该问题的核心。

二、对外来文化的接受程度。这个问题也涉及两方面。第一方面,接受者内在文化传统的深刻及成熟程度问题。一般而言,本身文化传统不深的年轻族群较容易吸收别人文化。故原本在草原的流动族群,到了定居之处容易吸收本地文化,这包括在中国历史上常见到的北方族群“汉化”现象;但是文化传统长久的文明更加趋向于保留自己的文化,不易因外来因素而变化。可是另一方面,所有古文明经过长期延续,总会衰落或进入转折时期,在这些时候旧传统容易接受新的文化或外来文化,从而在此基础上重构自身。

笔者认为,在中国文化中,战国至两汉时期是这种转折及重新建构时期。首先秦汉帝国统一天下,是经过多次内部互斗及重构,最终形成一个原本没有的庞大帝国。这一长期过程包含以下内在社会文化现象:

首先,从战国以来,人们在区域、跨国间的流动率增加,导致区域内的地方传统越来越碎片化。因此战国及西汉时期还可以看到文化的多样性,但到了东汉时期各地区的文化共同性开始超越各个地方的自身特色。

其次,为了建立新的国家结构,保持自己的共同体系,需要建构新的共同文化。虽然建构文化的目标很难立即实现,但在这种努力的过程中,各地逐渐难以保持自己的独特传统。尤其是在战国晚期至西汉初年一统天下的过程中,经历了几十年的血腥屠杀,这种屠杀甚至导致祖孙关系断绝,下一代人较少有机会在日常生活中得到长辈的言传身教而传承自身的古老传统,极大增加了古老文化和社会记忆失传的风险。

此外,秦汉建构的天下,涵盖很多生活方式不同的族群,包括对传统先秦文化并不熟悉的北方族群。比如战国时期的秦、赵、燕、中山等北方列国中,草原族群的影响非常大。秦汉帝国中新族群的比重和影响力也相当高,尤其是西汉与匈奴长期有不可避免的关系。

最后,在北方军权势力的压力下,长久保持传统的南方地区也逐渐陷入危急状态。

上述众多因素导致汉代人对什么是自身文化有疑虑,同时国家也面临重新建构属于自己的“汉文化”的迫切需求。

简言之,战国晚期到两汉时期自身古老文化的危急状态,使得外来的因素较容易进来并被借用。其中,最大的事情当然是佛教传入并被接受而系统地改变中国文明。但是除了这一关键的转折之外,也有很多异域文化形象在先秦时就已传入,但当时并没有吸引人们大量借用而模仿[21]。可是到了汉代,古老的形象与新吸收的形象常常混为一团。这种古与新、本土与外来因素的线团集中体现在汉代造型艺术中。

因此所谓文化影响,不仅涉及到交流和传播问题,对外来文化的接受程度亦颇为重要。这些问题包括模仿外表同时是否亦接受其含意;接受的程度以及和自身文化的相符褶皱;模仿或接受的时代背景等等。为回答上述问题,翼兽就是很具有代表性的例子。

(三)翼兽传入中国:内义或外表?

学者们讨论翼兽传入中国的问题时都有发现,翼兽虽然是外来形象,但进入中国之后,与本土形象互补,甚至再重新影响其原本周围文化。如翼龙造型是本土及外来因素并存;西亚传统的狮鹫引入中国后被“虎化”,所以翼虎形象与中国本土崇拜老虎有关联。[22]

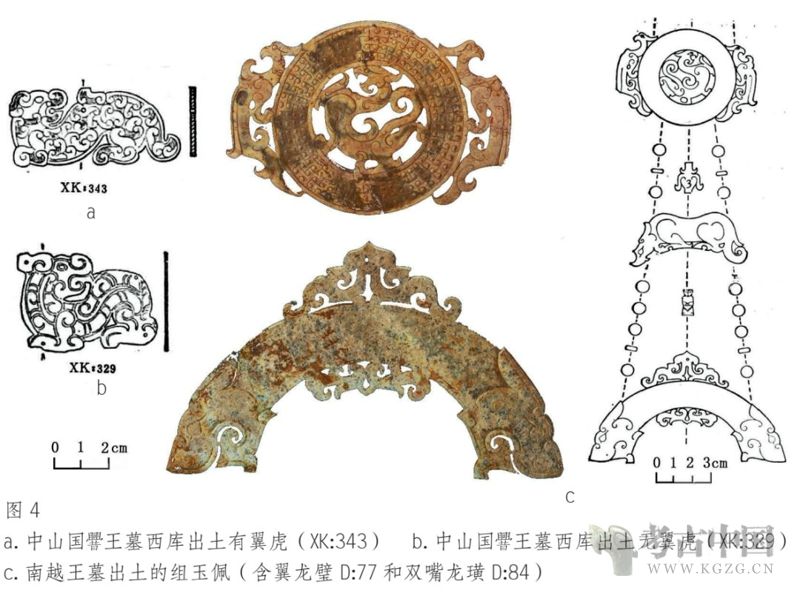

从战国到两汉所见翼龙、翼虎等造型,与没有翅膀的龙、虎的造型意义相同。战国时期还较少出现,西汉以来迅速增加,在同一墓葬的随葬品或石刻上,有翼无翼的龙虎经常会并存。例如,中山王墓玉佩大多数龙、虎造型无翅膀,但其中少数几件却有小的翅膀(图四:1、2)[23];南越王墓出土的同一套组玉佩同时包含有翼和无翼的玉龙(图四:3);汉代画像石在同一墓里和在同一种构图上,龙虎或有翅膀或无翅膀(图五等),这不影响造型的意义[24]。

神龙、天凤和老虎是中国古老传统中最高级的神兽,三者崇拜都蕴含着死后世界、死者升天的理想[25]。因此,在战国汉代墓葬中有牠们的造型是符合中国文化内在发展逻辑的。虽然翼虎、翼龙汉代较常见,但没有翅膀的龙虎造型依然多见。龙虎这些传统神兽开始带翅膀,是基于模仿外地形象后的新兴的造型方法。其他动物造型,也没有某一种一定有翅膀的情况。汉代画像石刻在墓门楣上的图,均表达世外的游乐,仙人戏兽或羽猎等。在这些构图上的动物有时候都有翅膀,或部分有翅膀,但更多是都没有翅膀。

据上可知,战国至汉代越来越多出现翼兽的造型,但却没有固定意义的翼兽形象,天界诸兽较少带翅膀,翅膀仍然不宜视为某神兽的标志,有翼者的翅膀也经常很小,不足以充当飞天器官,这与作为翼兽源头的两河流域用翅膀直接表达诸神生活在天上之意相去甚远。因此,有翼的造型恐怕只是模仿外地形象,却不带有外来文化的内在意义。

不过笔者认为,翼兽造型的传入不带来内在文化新义的原因,并不在于中国文化拒绝吸收外地文化的精神。相反,由于西汉时先秦文化处于危急没落的状态,新生的社会处于精神信仰文化不足的状态,时代需要重新建构“天下”自我认同的体系。但是翼兽形象并不能满足这种需求,不能提供新的精神文化。这是因为无论是草原还是中亚地区的翼兽造型,都不含有明确的内在信仰和精神。翼兽原本就是两河流域的信仰主题,其外形传到中亚、草原地区时,并没有一同带来其信仰意义,只是成为奇异的怪兽形象。战国时期北方列国开始出现这种奇异的神兽造型,与中国传统神兽形象结合,且在意义方面不加区分。所以,汉代时有翼神兽造型,依然没有获得与无翼神兽造型不同的精神文化含义。

不过就溯源的角度思考,虽然在中国周围的斯基泰和其他族群文化中,翼兽怪物并没有明确的含意,但在创造这种形象的两河流域文化中,翼兽是相当具体的崇拜对象,有着深刻文化意义。从两河流域的具体崇拜对象影响,发展到跨欧亚大地的奇异狮鹫怪兽形象。此过程在时间上涵盖2─3千年,最后才成为中国造型艺术的形象,并慢慢获得中国内在文化的新义,变形为辟邪、天禄、麒麟等形象。

四、总结

本文重新探讨翼兽的基本定义是:原本没有翅膀的动物,在基本保留其主要特征的同时,另加上一双翅膀。这种翼兽最早见于公元前三千年后半叶两河流域闪族人的文化中,都是具体崇拜对象的造型。但当传播到希腊或里海以东的草原地带后,逐渐失去原意,成为信仰内涵不明的“狮鹫”(格里芬)怪物。这种内在信仰模糊的形象,经过华北列国与草原族群的军事交流,重新传入中国,与中国古老传统的形象相结合,以形成新的艺术主题。

翼兽造型是世界古代史的主题,也是关于文化创造和传播的生动案例。从这个例子我们可以看到,形像借用和意义传递未必同步,经常互相分离。接受者在借用外来文化形像时,只是简单地模仿或用来自身创作的素材,对形像之理解往往立足于本土文化,对外来形像的内涵和意义进行重新定义和诠释。战国时期,很多新草原族群活动于华北列国中,同时中国古老文化进入转折时期,古信仰的内在意义淡化,所以亦有兴趣吸收外来的神奇形象。到了汉代,翼兽确实已成为中国艺术的主题,并经过逐渐内化,重新塑造天禄、辟邪──中国文化的新兴传统的神兽形像。

是故,翼兽这一主题作为文化交流的一面镜子,不但反射出创造者,更映射出被影响者自身的文化脉络和吸收程度。这一漫长交流、吸收、演化等过程,同时表达了上古历史世界化的趋势。

发表评论 取消回复