红铜铸镶工艺,按照纹饰是否同时透于内外壁,可以细分为透镶和半镶两类 [1]。在浇铸青铜器时,透镶的红铜纹饰相当于垫片,在型腔中的固定相对容易 [2] ;而半镶红铜纹饰则不同,纹饰不能像垫片一样直接卡在芯与范之间,必须采取某种固定方式。

关于这些半镶红铜纹饰的固定方式,早期的学者们就单件或几件器进行考察,取得了一些成果。早在上世纪 70 年代,Pieter Meyers 已对大都会艺术博物馆藏东周壶的 X 光照片进行了解读,认为该壶的红铜纹饰可能是从一整块铜片上切下,工匠可能通过焊接的方式,将方形或矩形的“支撑物(supports)”与红铜纹饰相连,并小心置入型腔 [3]。80 年代,贾云福等对曾侯乙铸镶铜器进行了工艺复原的实验,并指出“它(红铜)的另一端应有少量针状物用来插入泥范”[4]。90 年代,张临生对台北故宫博物院藏多件红铜铸镶器进行了 X 射线透射分析,发现了垫片支撑红铜片以及红铜片背后的“卡榫”[5],揭示了两种不同的固定工艺;苏芳淑在赛克勒美术馆藏青铜壶上观察到使用垫片支撑红铜片的情况 [6]。李京华对固始侯古堆铸镶盥缶进行了分析,并提出了四种不同的固定方式,但未找到明确的证据支持 [7]。 2009 年山东枣庄两墓出土了 7 件红铜铸镶青铜器 [8],胡钢针对这些红铜纹饰青铜器进行了详细的观察和分析,发现了支钉、垫片等固定方式的证据 [9],并将 7 件器进行了分类,笔者也有幸参与其中。

然而在这些研究中,始终有两个技术史和艺术史的问题很少有学者涉及 :1. 不同的铸镶工艺之间,是否存在比较清晰的技术发展脉络?2. 不同工艺选择的技术问题,是否与青铜器器型、纹饰设计等艺术问题有所关联?本文拟通过研究一些红铜纹饰的典型固定工艺,为这两个问题的解答提供线索。

一、红铜的固定方式

1.透镶透镶,指红铜纹饰与器壁等厚,在器外壁与内壁能同时显现的铸镶方式,这种红铜纹饰在器壁中可视作红铜材质的垫片。垫片在盘龙城被率先发明 [10],并且在南方工匠体系中广为流行,后传入中原地区 [11]。从殷墟时期开始,工匠对垫片已运用自如,甚至出现垫片滥用的情况 [12],例如松丸道雄在西周厉王时期的散氏盘拓片上即发现 60 多枚分布随意的垫片 [13],虽然垫片滥用导致铸型组合难度加大,浇铸时易发生漂移,但实际上总体而言缺陷很少,可见工匠对垫片的固定经验丰富。透镶的红铜纹饰较垫片形状更为规整,熔点也高于垫片,不会受到热铜液的影响,其固定大体上也与垫片如出一辙,较为简单。

2.半镶:支钉结构半镶红铜的固定是一个难题。为保证半镶红铜纹饰在型腔中的固定,工匠的一种解决方法是在红铜纹饰背侧制作“支钉”[14]。山东枣庄徐楼出土的一对青铜敦(M1:6,M1:4)大量地运用了这种技法。两敦形制、纹饰、大小几乎相同,盖顶喇叭形捉手顶部饰 3 枚涡纹,捉手外圈一周饰 4 枚王字形锯齿纹,盖面饰 8 枚王字纹,近沿处饰 8 枚走兽纹 ;器腹部饰一周 8 枚走兽纹以及两周共 20 枚王字纹,皆为半镶红铜纹饰。从纹饰的格局来看,这两件敦器体以走兽作为主纹,王字纹作为水平分隔的布局,是一种成相对熟的布局模式。

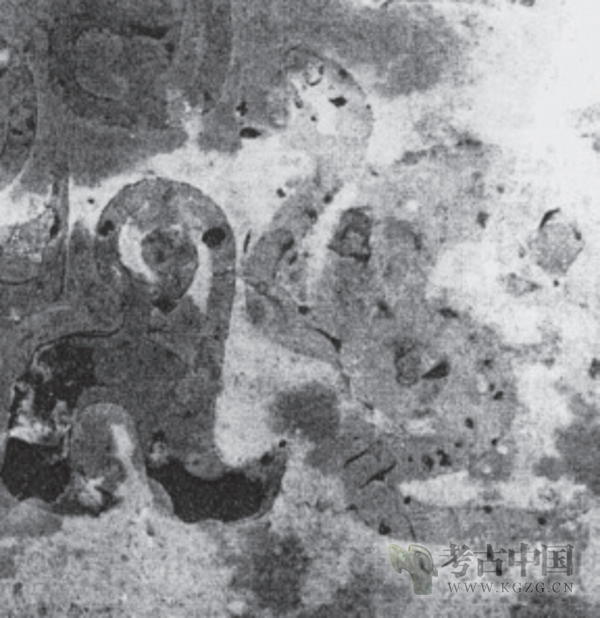

这两件敦的每一枚半镶纹饰皆使用支钉固定,并且同一种纹饰的支钉位置非常统一。肉眼很容易观察到,王字纹的脊部以及每个锯齿端头都有加厚做成支钉。如图一,X 光成像显示,两件敦盖顶部的涡纹,均在每瓣纹饰中心连线做成一枚正三角形支钉,并将一瓣涡纹的尾端与相邻一瓣涡纹的中部通过梭形支钉连接,敦(M1:6)甚至还在每瓣涡纹的中部使用一枚支钉加固整个纹饰结构,这些支钉在器盖内侧肉眼可见。两敦的涡纹看似由三瓣独立的纹饰组成,而实际上通过纹饰底部的支钉形成一个整体的红铜纹饰,维持了三瓣纹饰的相对位置不变,简化了整个纹饰在型腔中的固定问题,是非常成熟的支钉设计。

敦(M1:6)走兽纹分为正向兽纹和回头兽纹,X 光照片清晰揭示了支钉的情况 :正向兽纹下颚与前爪、腹部与后爪均由两枚支钉连接,尾部端头处设一枚支钉;回头兽纹颈部与前爪、腹部与后爪均设两枚支钉连接,下颚、尾部端头处分别设一枚支钉。

一个令人难解的现象是,这些红铜兽纹偶然地也发现了青铜垫片。如图二所示回首兽纹尾中部开始卷曲处能明显观察到方形结构,轮廓呈暗线条,而方形内部无论是青铜区域还是红铜区域,皆与周围明暗程度相仿,说明这是一枚成分与青铜基体接近的垫片 [15],其功能是支撑结构较长的尾部。该兽纹前爪根部也有一三角形轮廓,后腹部有一类似的方形轮廓,可能也是垫片。虽然该敦兽纹上的垫片仅此一例,但在盖上其他任何区域都没有发现有使用垫片的痕迹,所以不可能是垫片漂移的结果。这可能是工匠的一次偶然的尝试。

虽然是极罕见的个例,但这个现象也许揭示了红铜铸镶的工艺的一个信息:制作这批器的工匠,对支钉的运用已经非常娴熟,而对于用垫片固定的技法,或许正处于摸索阶段。从目前铸镶铜器的材料来看,更晚期的红铜铸镶非常频繁地使用垫片,罕见支钉,与本案例的情况相符。

实际上,支钉并不是一种非常广泛的工艺,带支钉的铸镶铜器,其埋藏的墓葬年代多见于春秋中晚期至晚期,属半镶的早期。山东徐楼出土的红铜双敦(M1:6)与(M1:44),是支钉成熟使用的案例,后文将详细讨论;张临生 [16] 发现河南辉县琉璃阁 60 号墓出土铜罍上半镶菱形片背后有楔形突线,也应当是支钉的一种形式,她同时指出,辉县甲墓扁壶的墓葬时代、墓区与琉璃阁 60 号墓铜罍相同,因此也使用支钉。关于辉县甲墓扁壶的判断或可存疑,实际上山东徐楼出土 7 件红铜铸镶器,埋藏于同一墓葬之中,却存在多种截然不同的工艺技法,说明仅靠墓葬关系判断工艺是不可取的,终究应当细致地考察每一件器物。

李京华提供了固始侯古堆罍 M1P:35 云气纹的手绘图 [17],显示了纹饰块后面的方形截面,实际上目前已知的支钉通常是梭形,几乎不见矩形,而矩形恰恰是后文将涉及到的垫片的通常特征。因此该罍可能使用的是垫片,有待进一步透射观察 ;而李京华提到的大都会艺术博物馆藏壶使用支钉,则属判断有误,后文将详细阐释。就目前出土的材料而言,有实证的带支钉的情况并不多,有待对更多半镶红铜器工艺的进一步研究。

3.半镶:垫片支撑工匠解决半镶红铜纹饰的另一种技法是将青铜垫片通过某种方式固定在红铜纹饰背后,在型腔中夹在红铜块与内芯之间,以此作为红铜纹饰的支撑。垫片支撑红铜的技法是一种最多见的半镶固定方式,直到春秋晚期至战国早期,支钉已非常少见,而垫片却大量地见于铸镶铜器上。

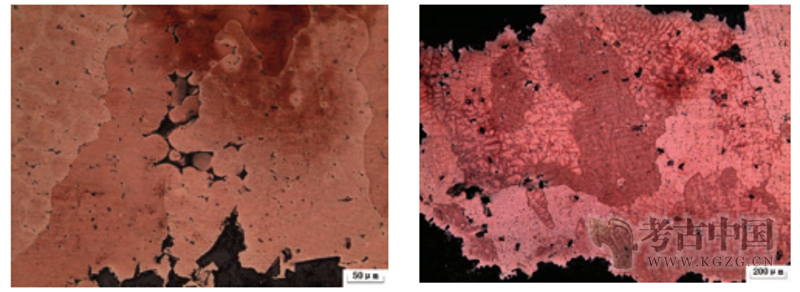

需要指出的是,目前对支钉和垫片的一些判断存在混淆。X 成像照片中,支钉和垫片的区别至少有如下几点 [18] :(1)支钉的材质应当是与红铜纹饰一体的红铜,若支钉完全处于纹饰背后,X 光成像照片中的该支钉部分区域,红铜填充了整个壁厚,成像将显著地较其他半镶红铜纹饰部分以及青铜部分更暗。(2)对于在纹饰细部“搭桥”的支钉,这种支钉支撑内壁而不显现在外壁,其厚度小于壁厚,可以看作是贴在内壁的半镶红铜,故 X 光成像照片中大致与红铜纹饰明暗接近 ;但支钉与纹饰连接的两端头一般会更厚,呈明显的暗区,如图二中兽纹两爪与躯体之间的连接,无论是处于红铜纹饰背后或是延伸到青铜部分的支钉,其内部皆比周围更暗,图一所示的支钉也具有相同的特征。(3)在青铜基体层位的垫片因其材料也为青铜,在 X 成像照片中,除了轮廓因易腐蚀而变暗以外,大致不会影响该区域的 X 光成像情况,图三是赛克勒博物馆藏壶的 X 光局部成像情况,苏芳淑将方形结构称为“spacers”[19],这无疑是正确的。这些方形区域无论是在红铜纹饰背后或者部分延伸到青铜基体区域,其内部成像总是与周边的明暗程度几乎一致,而易腐蚀的轮廓呈现黑线勾勒出其形貌。概括而言,红铜材料的“支钉”会使该区域成像变暗,而位于红铜背后的青铜材质“垫片”内部的明暗程度几乎不变,仅仅轮廓易受腐蚀而呈现黑色。

表观上,支钉多为梭形而垫片多呈方形。若采用支钉工艺,在器内壁,凸榫往往与周边有明显的颜色区别,甚至腐蚀脱落后形成孔洞;而垫片则不易在器内壁被观察到。

一些较晚时期墓葬出土的半镶器,红铜纹饰后的垫片数量众多,但排列得整齐有序,工匠能将这些纹饰固定得如此之好是令人匪夷所思的,尤其是在器物垂直面上的红铜纹饰,红铜与青铜垫片之间接触面光滑,机械地把垫片夹在型腔中几乎无法固定纹饰。张临生称经化验分析,台北故宫博物院藏嵌红铜鸟兽纹壶上,红铜块和垫片是以铅焊剂黏合的 [20] ;而 Pieter Meyers 也认为可能是焊接,并认为 X 光照片中出现在纹饰上和纹饰周围的“白点” 是经浇铸之后分散的焊料。焊接可能是一个解释:若红铜与垫片通过焊接方式结合成一体,这个金属整体在固定上,则与带支钉的红铜无异。但就目前的认识而言,焊料的存在仍有待进一步检测证明。

(1)大都会艺术博物馆藏青铜壶

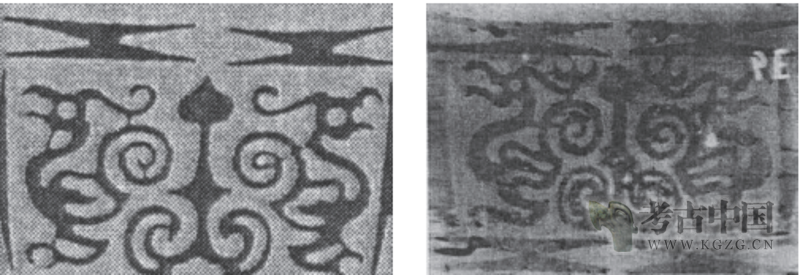

大都会艺术博物馆藏一件东周青铜壶,1978 年 Pieter Meyers 对该壶的 X 光照片进行了解读,称红铜纹饰与大量方形和矩形支撑物连接,这些支撑物上和周边的小白点可能是支撑物和红铜纹饰焊接的证据 [21]。这与前述张临生的观点相吻合。李京华认为该壶使用了支钉,并据 X 光照片作手绘图,X 光照片与手绘图局部如图四。李京华对该器纹饰的描述称 “天禄纹背芯撑仍为锥形,但又多铸上长方形芯垫,与固始红铜花纹有别,芯撑和芯垫各司其职”[22]。同文中,李京华所指锥状芯撑和方形芯垫皆为“自带芯撑”和“自带芯垫”,并以详细的手绘图展示其结构 [23],“自带”显然意味着芯撑(芯垫)与纹饰一体,为红铜,即为本文所指“支钉”。

这个判断应有误,本节前文已详细阐释了原因。标记 2 处若是支钉,则相当于在该位置增厚了红铜片,X 成像照片中该部位将明显变暗。至于手绘图中的标记 1处,从实物照片很容易判断,这是红铜片表面用细铜线连成一体 ;X 成像照片上该处明暗情况与红铜纹饰一致,端头部分亦无明暗程度的改变,这进一步充分说明标记 1与红铜为平面结构一体构成,不存在支钉。

(2)山东枣庄徐楼舟(M2 :21)

该舟是一件非常特殊的半镶红铜青铜器。舟身饰一周鸟兽纹以及一周菱形纹,盖上饰一蝙蝠形纹饰,周围饰四枚菱形纹。

该舟的鸟、兽纹饰风格不同于目前已知的所有其他铸镶器,蝙蝠形的纹饰更是在同时期青铜器上亦罕见。红铜铸镶器往往制作精良,而该舟制作粗糙,器身鸟纹以及菱形纹存在大量缺陷,多处纹饰未能显露在器表面;鸟兽纹都不甚对称,制作非常随意,和铸镶纹饰普遍的高度重复性特点完全不同,在所有红铜铸镶青铜器中独树一帜。X 光成像照片(图五)显示该舟菱形纹饰中部的细暗线,可能是支钉的痕迹,但线条如此细而杂乱,更可能是浇铸菱形红铜留下的铜梗。走兽纹没有使用支钉,前后爪细部使用与大都会壶类似的铜线结构加强,蝙蝠纹两翼中部对称地作两孔洞,让铜液流入起到加强的作用;而两孔洞靠近纽的位置可以明显观察到两个对称方形轮廓,方形内部与红铜明暗非常接近,显然为青铜垫片。

在徐楼两墓出土的 7 件红铜铸镶器中,其他 6 件两两成对,制作精良,每一对器纹饰高度一致,并且不同器的同种纹饰亦是如此。唯独该舟制作粗糙而随意,纹饰风格与其余 6 件器皆不同,自身的纹饰差异也较大。以炫技为出发点的红铜铸镶器为何制作得如此粗糙,尤其是与徐楼 6 件做工精良的铸镶器相比,这是一个值得深究的问题,也许该舟是一件仿制之作,仿制的工匠仅仅尝试了这一件器。由于该舟的特殊性,后文将不把这件舟纳入铸镶器的比较和讨论。

4.钉固外范法

早在上世纪 80 年代,贾云福等已复原铸镶工艺,并指出“它的另一端应有少量针状物用来插入泥范”[24] ;李京华也提出了包含“钉固外范法”在内的几种红铜固定的设想 [25],所谓“钉固外范法”,与贾云福先生提出的设想类似。从可行性来看,既然工匠能在红铜纹饰背后做支钉,自然也能在红铜纹饰靠器外壁侧做出钉,钉固在外范上。但待青铜器铸成之后,这些钉会留在红铜纹饰表面以外,经过磨错方能除去,将残留加工痕迹,甚至露出断茬。然而就目前的铸镶红铜研究而言,尚未有红铜纹饰上存在明显磨错加工的痕迹。实际上,贾云福对曾侯乙盥缶的红铜做金相分析的结论也是“青铜器上的纹饰是以铸造的方法形成的”[26],亦未观察到磨错的痕迹。

笔者详细考察了徐楼 7 件红铜铸镶青铜器,红铜上未发现加工痕迹。对徐楼盘(M2 : 22)取上腹部保存较好的菱形红铜纹饰制样做了金相分析(图六),经 15% 的三氯化铁溶液浸蚀之后可以清晰观察到,红铜为铸态,呈现受热之后的大颗粒再结晶晶粒,晶界非常清晰;但由于受热不充分,晶粒尚未形成标准的等轴晶,亦存在因少量锡溶于铜形成α固溶体枝晶状偏析,枝晶深色部分部分为枝晶富铜部分,浅色为枝晶状富锡部分,并未有观察到机械加工产生的滑移线,说明并没有用于固定外范的钉存在。

从另一方面而言,在晚至战国早期的铸镶器上,大量使用了垫片来固定半镶红铜,这可能是对“钉固外范法”不利的证据,因为如果钉固了范,这些大量垫片的存在则显得多余。因此该技法是否存在,仍有待新材料的发现。

三、讨论

1.漏液问题与铸镶器型的选择

目前已知的红铜铸镶青铜器,尤其是早期的铸镶器中,水器和酒器是一大类,若这些器需要用来盛装液体,那么必须考虑密闭性。在浇铸青铜器体时,先铸的红铜在型腔中是冷块,高温青铜液在与这些红铜块接触,易受到红铜的激冷,温度和流动性迅速降低产生冷隔,形成漏液的隐患 ;同时,与红铜接触的青铜液表层将会获得较大的过冷度,形成大量细小等轴晶组织,易受到晶间腐蚀的作用;再加上红铜和青铜两种材质存在电位差,将发生双金属腐蚀,盛装的液体也恰恰提供了媒介促使这一过程的发展,而形成的疏松腐蚀产物将进一步导致漏液的发生。

在考虑漏液的情况下,半镶相比透镶具有明显的实用性优势——即使产生前述缺陷和腐蚀,青铜器壁可以大体上保持完好。但从艺术表达而言,镶嵌红铜的盘、匜,盛水后器内壁红铜纹饰的玫红色与青铜的金色相辉映,加上水的波动,栩栩如生。而若是半镶,则不得不在器外壁和器腹内的艺术表达中做出牺牲,按照目前出土材料半镶红铜纹饰往往在外壁的情况,将破坏腹内的艺术表达效果。古代工匠对此的解决方法是改变铸镶铜器的器型选择。

古代工匠也许非常重视敞口水器的内部艺术表达效果,盘、匜等红铜铸镶敞口水器,几乎皆为透镶,而自透镶逐渐被半镶所取代之后,伴随的是器型选择的改变。小口的带盖盛液器如缶、壶以及带盖的食器成为了更为流行的选择,在这些器上,内壁的装饰效果则不再需要,只需在外壁上作出半镶红铜纹饰,一方面可以保证器物密闭性,另一方面也能实现艺术表达效果。实际上,徐楼两墓出土了两对盘、匜以及两对敦,这 6 件器中,两敦为半镶而两盘两匜皆为透镶。两墓葬同时出土半镶器和透镶器是罕见的,这 6 件器制作时间显然是透镶向半镶转变的过渡时期,而工匠刻意地将 4 件敞口水器设计为透镶,两件食器设计为半镶,显然与盘、匜内腹的艺术表达有密不可分的联系。林州大菜园墓地共出土 3 件红铜铸镶青铜器 [27],两件圆壶(M801:51 和 M801:164)皆使用半镶,而另一件红铜铸镶盘(M301:52)则使用了透镶工艺,小口带盖水器用半镶而敞口水器用透镶,这进一步印证了上述结论。

2.漏液问题与铸镶纹饰图案的变化早期的红铜铸镶无论是纹饰选择以及布局相对于同时期青铜器而言较为简单,这也许与透镶固有的技术缺陷有关。仍然从容器密闭性方面考虑,透镶红铜纹饰的数量越少,与青铜接触的截面周长越短,壁厚越厚,铜器的密闭性则越好。在大小相近的铸镶所常见的红铜纹饰中,菱形纹的轮廓线较“工”字、“王”字锯齿纹,以及复杂的走兽、禽鸟纹以及涡纹更短,在保证容器密闭性方面表现更好。徐楼两对透镶盘、匜,透镶纹饰遍布整器,但皆以单调的菱形纹为装饰的主体,可能正有此技术层面的考虑。而前文提到这些菱形红铜片中部横截面做出凸棱,与器壁形成榫卯结构,实际上也变相增加了红铜片的厚度,保证了容器更好的密闭性。这或许能解释为何菱形纹饰几乎仅流行于透镶器,在半镶器上偶有延续但也很快消失,菱形纹饰是对透镶适应度较好的纹饰选择。早期的透镶器夆叔匜,虽然装饰线条较复杂的兽纹,但纹饰较小,数量非常少,这样也能在一定程度上保证铜器的密闭性。徐楼盘与匜可以说是非常成熟的透镶作品,但即使是相对于同墓葬的半镶敦而言,其纹饰种类过于单一,也许正是受到了透镶工艺的局限。徐楼的两件半镶青铜敦采用了多种不同纹饰,但其中并没有菱形纹,这也许说明菱形纹并不是一种非常受欢迎的图案。

对半镶器而言,不存在密闭性的问题,纹饰种类可以变得多样,纹饰片也可以设计得越来越多,这也正符合已知红铜铸镶器纹饰演变的规律。当然,透镶的纹饰风格也能见之于一些较早的半镶器上,但已非常少见,如辉县琉璃阁铸镶龙纹壶,纹饰以单一的回头兽纹为主体,并以菱形纹作为隔界,单个纹饰面积较小,排列比较稀疏,应是早期的半镶器。而一些半镶红铜器则明显地体现出在透镶的纹饰设计基础上的突破,固始侯古堆的方豆和浴缶在纹饰图案设计和排布的密集程度较徐楼敦有所突破 ;曾侯乙盥缶则在纹饰的大小、形态上更是有了显著的变化 ;而至于赛克勒壶、大都会壶,可以说在铸镶纹饰排布的密集程度上达到了极致。

3.红铜铸镶工艺的三个发展阶段

从整个红铜铸镶工艺的发展来看,大体可以分为探索期、繁荣期、衰落期三个阶段。每个阶段特点鲜明。透镶法制作红铜纹饰的阶段可以归纳为探索期,从目前公认的铸镶红铜器断代情况来看,大约从春秋中期到春秋中晚期。在这个阶段里,工匠着力克服透镶固有的工艺缺陷,并尝试丰富纹饰的种类和布局。该阶段的铸镶红铜以简单菱形纹、兽纹为主,纹饰虽然分层排列,但没有明显的纹饰格界和分区。夆叔三器、台北故宫博物院藏嵌红铜螭纹盉与星芒纹豆、山东徐楼出土的透镶盘匜都是这一期红铜铸镶的典型。

半镶红铜技法的发展和成熟可以归纳为繁荣期,大约从春秋晚期到战国早期。这个时期半镶的固定方式从支钉逐渐向垫片过渡,纹饰种类逐渐丰富,布局逐渐密集并逐渐形成以“工”字为格界的纹饰分区。这个时期的红铜铸镶纹饰形成了自己的风格并向其他青铜器输出。固始侯古堆除铸镶红铜器以外,还出土一件三足壶,周身饰细线阴纹,纹饰以兽纹、鸟纹为主,并以工字纹为格界,与铸镶红铜器如出一辙 ;曾侯乙镶嵌绿松石豆虽然纹饰较红铜兽纹复杂,但纹饰风格,尤其是口沿处和腹部的工字型纹饰格界,显然带有铸镶红铜的色彩。繁荣期的铸镶铜器中,徐楼 M1 两敦在成熟的支钉工艺上尝试与垫片工艺相结合,是这一阶段的早期之作,实际上,徐楼两墓出土铸镶器的制作年代可能正值探索期向繁荣期过渡。以寿县蔡侯墓、固始侯古堆、曾侯乙墓、淅川下寺为代表的墓葬出土的诸多铸镶红铜青铜器皆属繁荣期 ;赛克勒壶、大都会壶、台北故宫博物院藏鸟兽纹壶自然是这一阶段的晚期之作。

战国早期开始,红铜铸镶进入了衰落期。红铜铸镶工艺也许并不是突然消失,实际上该工艺的衰落,在战国早期的一些铸镶器上即能窥知一二。台北故宫博物院藏嵌红铜车猎纹钫(吕二二八)(图七),器身从颈到圈足,水平分为 6 个纹饰带,第 1、3、 5 层纹饰带铸镶红铜鸟兽纹 ;而 2、4、6 层纹饰带则饰浅浮雕车猎、宴乐纹,而该壶突出的纹饰精华是内容丰富的画像纹 [28],铸镶红铜则作为衬托的装饰性纹饰。另一件院藏扁壶(J.W. 二〇九八)(图八),壶身纹饰主体遍布方框格,方框格中以细线三角纹、斜线纹、鸟纹做装饰,而矩形边框和颈部饰以铸镶红铜,此壶与前述钫共通之处是铸镶红铜皆成为了衬托主题的纹饰设计。这显然是红铜铸镶逐渐向另一些更为流行的纹饰风格过渡的信号。

红铜铸镶工艺消失的一大可能的重要原因是这种工艺很难处理细线条纹饰。台北故宫博物院藏方罍(J.W.一六九〇)即能很好地体现这一点 :该罍周身遍布拼凑而成的红铜纹饰片,但纹饰纤细的尾端却是由铜丝镶嵌而得(图九)。从装饰效果和工艺上都与传统的红铜铸镶截然不同。显然,红铜铸镶工艺在技术上无法满足逐渐细密化的艺术需求,加之铸镶工艺难度非常高,最终不能避免地被淘汰。该罍的年代也许接近红铜铸镶工艺的尾声,张临生称其主体纹饰为铸镶,并断其为战国中期 [30],这也可能接近于红铜铸镶消亡的时期。

4.红铜铸镶纹饰风格与生产问题

就目前关于红铜铸镶青铜器生产的认识而言,鲁南地区是早期铸镶红铜器出土地,而较晚时期的铸镶器出土地则略向南移,以楚地为多。但由于工匠的流动性、批量化生产的可能性以及墓葬埋藏铜器来源的不确定性等因素,很难确定红铜铸镶器的产地、工坊或者工匠传承关系。但可以通过一些非常具有特征性的铸镶青铜器来找寻线索。有一批使用垫片的半镶青铜器,在纹饰的细节处作红铜细线加固纹饰结构,这在同时期甚至同形制的铜器中,并不是一种普遍的工艺。这种处理方式在加固纹饰强度的同时,对纹饰的形象有所破坏,从同期的铸镶红铜器来看,显然这种处理不具有技术必要性,只能理解为工匠或作坊的一种独特标识,似区分于其他作坊或者工匠的作品。大都会艺术博物馆藏壶、赛克勒博物馆藏壶(S1987.347),以及美国哈佛大学佛格博物馆藏嵌红铜鸟兽纹壶、台北故宫博物院藏嵌红铜车猎纹钫(吕二二八)采用了这种处理方式。除了工艺处理相同以外,这四件器为三件圆壶和一件钫,三件圆壶形制近同,纹饰和布局风格也极为相似 ;而该钫是铸镶红铜与画像纹饰相结合的作品,纹饰的设计与三件圆壶有很大相似处(图一〇)。这四件铜器很有可能是出自存在于战国早期的同一作坊,这种铜线加固的技法是否仅此一家,有待后续研究。

从纹饰的设计而言,安徽寿县蔡侯墓出土的铸镶红铜器与同时期其他铸镶器有非常显著的区别。蔡侯墓出土若干豆、缶、敦、尊、方鉴均饰红铜纹饰,多以兽纹为主体,兽纹风格与同时期铸镶器兽纹近同,部分器上已使用工字纹作格界,属成熟的半镶设计。但蔡侯墓所出铜器仅以两条铜线形成兽纹躯干轮廓,而内部采用中空设计。这种兽纹的做法在整个红铜铸镶青铜器中独树一帜,特征鲜明,大都会壶部分兽纹采用此种设计。另有此种纹饰设计的铸镶铜器新见于河北行唐故郡村敦(M53:2)[30],很有可能这一系列铸镶器的设计有相同的渊源。

发表评论 取消回复