春秋初期的韩城梁带村墓地M27中出土有一组与西周早期器物相似的尊和卣,笔者曾撰文对这两件器物进行过讨论,认为它们均是两周之际的工匠对西周早期青铜器的仿制品(以下简称《辨析》)。有少数人赞成这种看法,但多数学者依然主张这组尊和卣是从西周早期流传下来的古董。梁带村M27出土的铜尊,目前仍未见到与其极为接近的西周早期器物。但在近年轰动性的西汉海昏侯刘贺墓中,却发现有与梁带村M27出土的铜卣整体设计十分接近的西周早期铜卣。这为比较西周早期铜器与两周之际仿制的铜器之间的差异,提供了难得的样本。

此外,《辨析》一文主要依据的是《简报》及《芮国金玉选粹》中公布的图片。2012年,韩城梁带村出土的文物在上海博物馆展览,上博出版的《金玉华年》一书,照片角度更加丰富。因此,笔者根据这些新的材料,再对梁带村M27中所见的仿古铜器进行探讨,除申述卣、尊是仿古器物外,认为该墓出土的角、觚、簋也是仿古器物;在这些资料的基础上,进一步讨论仿古器物的不同倾向。

一

学界之所以对梁带村M27出土的卣、尊、角等器物的年代分歧很大,说到底是一个研究方法和观察视角的问题。若仅根据造型像、纹饰接近就推断春秋初期梁带村M27出土的这组器物是西周早期流传下来的,其理由并不充分。为何不能仅根据造型像、纹饰接近来判断,最根本的原因是仿制的器物普遍存在“貌合神离”的现象。为何会“貌合神离”,《辨析》一文曾有说明,在此简要引述一下原文的观点:

不同时代器物装饰纹样及其表现方式的变化,暗含着制作陶范的工艺技术的变迁,由于工艺技术的变迁,在仿制隔代器物(这里所说的隔代,是从工艺技术角度而言的)的过程中难以做到完全相似;而器物形态取决于内模与外范之间的腔体空隙,在制作铜器的过程中,通过调整内模和外范之前的腔体空隙,器物的整体形态的相似是比较容易做到的。

因此,在推定带有复古风格铜器的年代时,器形的比较不应该是最主要的参考标准,只能作为推断仿制“蓝本”来源的依据。与铜器器形相比,器物纹饰风格时代特征明显,反映的工艺特征也最为突出,在推定这些复古器物的年代时,器物的纹饰应该是参考的主要依据。

一个时代有一个时代流行的式样,制作外范的工人,手艺世代相传,在制作这些复古铜器的时候,工人虽然是参照了一些遗留下来的古物作为底本,即便是这样,由于制作工艺的变迁,工人们也很难在纹饰表现方法等时代变迁明显的部分,做到和古器物完全相同。这是复古器物上存在的共同现象—“貌合神离”。

所谓“貌合”是指,粗略来看,复古的器物和仿制的蓝本整体形态比较相近;所谓“神离”则有两种情形,一是由于制作工艺的变化,后代已经不复流行前代的一些工艺,这种情形下的复古往往表现为在同种工艺的制作上较之前代粗劣;二是所谓复古并不是纯粹的模仿,多数情形下是在模仿的同时又加入了很多当时的元素。

因为梁带村M27出土的这一组器物的纹饰带上,仅在局部有很浅的云雷纹,显然是制作工艺不良造成的。《辨析》一文指出“对云雷地纹风格的判断是解开M27卣和尊时代之争的一把钥匙”。随后根据庄白一号窖藏,微史家族—旂、丰、墙、连续四代铜器,结合眉县杨家村窖藏中铜器上云雷地纹的状况,总结了晚商到西周时期青铜器上云雷地纹的变化趋势:

商代晚期到西周早期,流行细密、严谨的云雷地纹;西周中期时,青铜器形成了自身风格,云雷地纹风格粗糙化,不像商代晚期到西周早期那样严谨,而且也不如商代晚期到西周早期那样流行;西周晚期厉王时期,云雷地纹已经开始少见,到宣王时期云雷地纹趋于消失,仅在少数器物上残存,而且十分纤细;到两周之际时,云雷地纹消失。

正是因为春秋初期云雷地纹早就消失了,当时的工匠不熟悉这种纹饰的制作方法,所以造成了梁带村M27出土的尊、卣上纹饰很浅,甚至很多应有云雷纹的地方没有铸造出来的现象。

二

上述观点之所以没有得到认可,很大的原因是当时未能找到与梁带村M27出土的尊、卣等器物形制十分接近的西周早期铜器,仅从铜器纹饰风格的变迁来讨论梁带村M27尊、卣与西周早期铜器的差别,显得过于抽象,不易理解。巧合的是海昏侯墓出土了一件卣,造型与梁带村M27卣极为接近,学者们均认为它是西周早期的器物。海昏侯墓出土的卣(以下简称海昏侯墓卣),尽管造型与梁带村M27卣一致,但两者的纹饰质量相差很大。这恰恰与笔者在《辨析》一文中提出的仿制器物与模仿的蓝本间普遍存在“貌合神离”的现象相符。

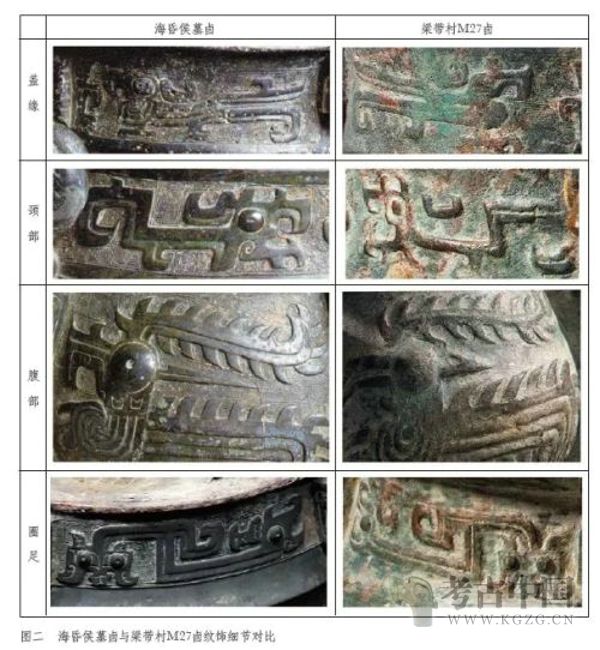

海昏侯墓卣,造型及纹饰均严谨有力,而梁带村M27卣则不完全相同。简单比较便可发现,两件卣的整体造型乃至各个部位的纹样,几乎是一致的,这是两者的“貌合”之处(图一)。

但仔细比较则会发现两者的差别。海昏侯墓卣,纹饰精良;而梁带村M27卣,纹饰显得过于粗糙。现将这两件铜器相同部位的纹饰做一个简单的对比,如盖缘的鸟纹、颈部的夔纹、腹部的“散羽长冠大鸟纹”,以及圈足上双首夔纹(图二),我们就会发现在同样的部位,两件器物的纹样基本一致,但质量相差太大,尤其是梁带村M27卣的盖缘鸟纹下可见浅细的云雷纹,而颈、腹部及圈足则没有,相反海昏侯墓卣则通体饰刚劲规整的云雷纹衬地。从视觉效果来看,海昏侯墓卣要比梁带村M27卣精致很多,这是两者的“神离”之处。

此外,两者在造型上也略有差别。从盖钮和提梁两端的兽首看,很明显海昏侯墓卣更严谨,而梁带村M27卣更为粗糙。特别是提梁两端的兽首上类似“手掌形”的犄角一般出现在等级较高的铜器上;海昏侯墓卣提梁两端的兽首严谨有力,相较而言,梁带村M27卣的兽首显得过于卡通化,甚至兽首的吻部也出现了省减(图三)。

梁带村M27卣提梁上的纹饰,是一种阴刻的双首夔纹,这种纹饰未见于晚商到西周早期的铜器上,显得十分怪异。通过与海昏侯墓卣的对比,可知梁带村M27卣提梁上的纹饰,其实是模仿了海昏侯墓卣提梁上的双首夔纹,只是这种纹饰流行于晚商到西周早期,春秋初期的工匠在仿制时不熟悉这类纹饰,直接用两周之际最流行的阴线纹来勾勒这种纹饰,于是出现了一些变异。这种现象反映出工匠在制作仿古铜器时,尽管想努力做到与蓝本一致,但在一些细节上不经意间或多或少会受到日常行为习惯的影响。

当然,可能也有学者会认为,梁带村M27尊、卣质量粗劣代表了西周早期不同生产作坊的产品在质量上的差别。笔者认为,基本可以排除这种可能。首先,带有“散羽长冠大鸟纹”的铜器数量很少,仅有10余件,但件件精品。这类铜器数量如此稀少,反映出它们可能是生产于相近或相同的作坊。再者,从目前所见的周初青铜器来看,中原地区西周早期带有纹饰的铜器普遍比较精致。按《尚书·顾命》等文献记载,芮国在西周早期的政治地位较高,不太可能使用如此粗糙的器物;而且青铜器在铸造成型后,即使器身没有铸造缺陷,合范的地方也会有很多毛茬,仍需要进一步的打磨、修整。如果铜器质量过于粗劣,会在打磨、修整之前就重熔再铸。因质量不达标而回炉重铸的铜器应不在少数,这或许也是目前所见周初青铜器质量普遍较高的原因之一。所以,梁带村M27尊、卣等器物如此粗糙,基本可以排除是周初高等级贵族使用后流传下来的古董。

综上,梁带村M27卣确实是对周初青铜器的仿制。尽管当时的工匠严格地参照了西周初期的蓝本,但也仅能在整体形态上做到与西周早期的器物接近。因为云雷纹早已消失,两周之际的工匠不熟悉这种纹饰的制作工艺,于是在仿制时做出的云雷纹非常浅,甚至很多应有云雷纹的地方没有做出。此外,从西周中期偏晚开始,青铜器的纹饰不再像之前那样流行繁缛的三层花,主体纹饰逐步与器壁齐平,两周之际的工匠在仿制西周早期那种挺拔有力的三层花纹样时,也受到当时日常生产工艺的影响。这也是梁带村M27卣的纹饰,与海昏侯墓卣相比显得不够立体的原因。因为两周之际流行的纹饰与西周早期全然不同,加上工艺上的变迁,梁带村M27卣上的纹饰显得生涩,不如周初铜器的三层花纹饰那样有力、流畅。再者,两周之际铜器上流行阴线纹,所以工匠在仿制铜卣的提梁纹饰时,不经意间还是采用了日常习惯的方式来表现这种不熟悉的纹饰。

尽管两件铜器的精致程度差别很大,但通过对比可知,梁带村M27卣仿制的蓝本就是海昏侯墓卣这类的器物,甚至蓝本与海昏侯墓卣是相同或相近的作坊在同一时期的产品。

关于梁带村M27出土的铜尊,《辨析》一文在论述其为仿古铜器时,主要举出的是尊口沿下蕉叶纹左右不对称,颈、腹相接处的夔纹有脱落,这些特征明显与西周早期的铜器不同。从《金玉华年》图版35铜尊腹部的图片可以看出,尊腹也有极浅的云雷纹,与同出的卣的云雷纹风格相近,这也是铜尊为仿古铜器的证据之一(图四)。这件尊带有一个奇特的盖子,盖子的正中有一个竖直的圭形器,周边平均分布着四个直立、歧尾的圭形饰。鞠焕文先生认为,这件尊盖子的造型,与目前所见的将组合状的玉柄形器植入觚内的做法有关。笔者认为,这一意见可取。玉柄器形是夏商西周时期极为常见的一种玉器,其功能主要是在祼祭中与觚等器物配合使用,将酒饮浇灌于玉瓒上,贡献给祖先、神灵或者宾朋。《礼记·郊特牲》“灌以圭璋,用玉气也”,这种做法可能与古人认为玉器富含精气有关。裘锡圭先生指出,战国时期稷下道家的精气学说有非常古老的渊源,古人佩玉、食玉都是希望玉器富含的精气转移到人体的缘故。举行祼礼时,将玉柄形器放入觚等器物中,浇灌酒饮,也是出于这一目的。梁带村M27的觚盖上做成圭形,应该是模仿了玉柄形器的缘故。

三

梁带村M27出土的铜角,《辨析》一文曾指出它可能也是仿古铜器。《金玉华年》书中公布了这件角的清晰图片与拓片,为讨论提供了便利。据张懋镕先生研究,殷墟三、四期是铜角的兴盛期,西周早期的铜角基本沿袭商代晚期的风格,数量也少,已经走向衰落。与这件角相近的器物,有端方旧藏柉禁中的册耒竹祖癸角,但这件角没有云雷纹衬地;最接近的是现藏泉屋博古馆的宰椃角及甘肃灵台白草坡M1角(图五),均饰云雷纹衬地的细凸线兽面纹,而灵台白草坡M1角,就连颈部纹饰也与梁带村M27角相同。

从《金玉华年》中公布的图片来看,梁带村M27角整体造型仍然保持了西周早期铜角的式样,但刀形足局促,不如西周早期的角足舒展。除了整体造型接近之外,梁带村M27角腹部的细阳线兽面纹线条稚拙(图六:1、2),没有白草坡M1角(图六:3)与宰椃角(图六:4)那般构图流畅、匀称。

此外,从云雷地纹来看,白草坡M1角及宰椃角的云雷地纹精致、细密;而梁带村M27角的云雷地纹粗糙、随意。所以,这件角与真正西周早期的铜器相比也是“貌合神离”,它与同出的M27卣、尊的情况相似,也应是两周之际对西周初期器物的仿制。

梁带村M27出土的鸟纹簋也是一件仿古铜器(图七:1)。从目前的资料来看,铜簋在二里冈文化时期开始出现,通常不带耳,个别有小双耳,到商代晚期,无耳的盆形簋和带双耳的盆形簋都很常见;到西周早期至中期偏早,双耳盆形簋的数量增多,到西周中期偏晚之后,铜簋流行的式样发生了巨变,最为流行的是一种带双大耳的瓦棱纹盖簋,自商代流传下来的这种带双耳的盆形簋不再流行。

梁带村M27簋,整体保持了比较早的式样,但这件簋的双耳并未像西周早中期相同类型铜簋的双耳那样舒展。簋耳孔整体较小,下端无珥,这些特征与两周之际的瓦棱纹簋耳部的特征接近。从纹饰来看,簋颈部的鸟纹略显粗糙,似乎融合了鸟纹和窃曲纹两种因素。

综上,这件簋也是一件仿古铜器。从圈足的斜角云纹以及颈部的鸟纹具有窃曲纹的特点来看,这件簋模仿的蓝本大概是西周中期的铜簋。它的耳部较小,特征与两周之际的铜簋接近,所以也应是两周之际制作的仿品。

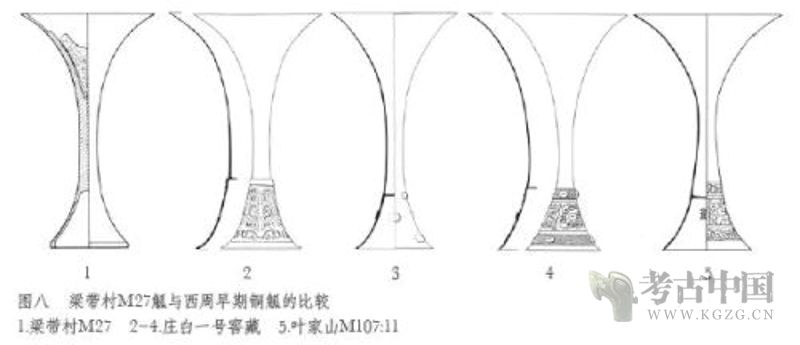

梁带村M27还发现了一件细体觚(图七:2、图八:1),通体光素,觚内部套接一个圆锥状铜器,中间加盖木塞(图七:3)。觚内添加木塞的现象还见于大河口墓地M1(西周早期)出土的1件铜觚和2件漆觚内。这种极细的觚也有一定数量存世,扶风庄白一号窖藏出土了4件年代相当于西周早期的细体觚(图八:2-4)、随州叶家山M107也发现了1件(图八:5)。细体觚可能是因为腹、颈过细,不适合设计纹饰范,故一般仅在圈足上才有纹饰。铜觚在西周早期之后大量减少,西周中晚之际已经很少见到,西周晚期之后基本不见。

从庄白一号窖藏与叶家山M107发现的细体觚(图八:2-5)的剖面来看,圈足靠上的位置即为觚的底部,早商到西周中期的铜觚大体都是这种情形。但从线图来看,梁带村M27觚的中央为实芯,这是与西周早期细体觚最为显著的不同。此外,梁带村M27觚通体光素,可能是在模仿西周早期铜觚时,将纹饰省减的结果。

从整体形态来看,梁带村M27觚与西周早期的细体觚更加接近,故仿制西周早期细体觚的可能性较大;但也不能排除其纤细的体形可能是模仿一般粗体觚时出现的变异,不过这种可能性相对较小。

四

掌握各类器物流行的时间,是判断遗址或墓葬中发现带有早期风格器物的基础。这些带有早期风格的器物,从理论上讲不外两种情况:一种是古代流传下来的古董;另一种是后代对前代器物的仿制。如果是流传下来的古董,那么它应该和主要流行时间段内的同类器物,在整体形态、纹饰风格上都十分接近。如果与主要流行阶段内的器物不是十分接近,就应该考虑它们可能是仿制品。

至于如何对仿制品进行分析,从数量有限的梁带村M27仿古铜器的仿制质量来看,它们已经出现了三种不同的趋势。这三种趋势基本可以涵盖仿制器物上存在的一些共性问题。理解这些趋势可作为分析和判断仿古器物的参考。

第一种是仿品相对严格地参照蓝本,反映出工匠在制作过程中,努力追求与蓝本一致的倾向。这类仿制品一般可以找到相对确切的蓝本来源,如梁带村M27的尊、卣、角。尽管随着青铜器制作工艺的变迁,仿制品难以在细节上完全与蓝本保持一致,但在整体造型、纹饰种类上两者仍然相当接近。这种现象说明作坊的工匠至少是仔细观摩和测量过蓝本的。追求与蓝本的一致,可能是铜器生产作坊为了满足定制产品的主顾的特殊需求。

第二种是根据印象仿制,仿品具有一定随意性。这类仿品难以找到确切的蓝本来源,如梁带村M27簋。从器类流行的时间来讲,梁带村M27簋并非两周之际流行的铜簋类型,但它也和西周早、中期的铜簋有较大的差距。可能是铜器作坊的工匠见到过早期流传下来的这类簋,但仿制时多为根据印象来加工生产。这类器物只能从器物流行的时间上来分析是否为仿古器物,但难以像第一类仿制品那样精确,找到相对准确的蓝本来源。

第三种是仿品具有一定复杂性,既不能确知是根据印象随意的仿制,还是因为蓝本比较复杂,仿制时随机出现的简化处理,梁带村M27觚即属于这种情况。上文已经分析过,在腔内添加木塞的铜觚(或漆觚)见于西周早期的墓葬中。但梁带村M27觚通体光素,参考器物不好寻找,既可能是仿制细体觚时将圈足的纹饰省减,也不排除是仿制粗体觚时临时采取的简化处理。晚商到西周早期,带纹饰的粗体觚一般为三段式,圈足、觚身、颈部的外范多为3层4分范组合而成。尊、卣等器物纹饰比较宽大,仿制相对容易,而觚体形较小,制作、组合陶范相对复杂。因此,将这类需要多层组合陶范的觚,变为通体光素的设计,只需要两块素面的外范,省去了制作、组合纹饰范如此相对复杂的工序。

总之,根据上述三种不同的趋势来对仿制品进行分析,第一类可以找到相对准确的蓝本,对比它们与蓝本在质量上的差异,比较容易确定是否为仿制品。第二、三类,难以找到它们确切的蓝本来源,只能根据不同类型器物的流行时间,同时对比它们与主要流行时段内同类器物的差异,来判断它们是否为仿制品。

至于如何确定仿制品的年代,关键是要找出与蓝本之间存在“变异”的因素,分析产生这些变异的原因,结合出土环境大致可以推断出相对准确的仿制年代。以梁带村M27的尊、卣、角为例,它们与西周早期器物的“变异”之处为云雷地纹的风格和主体纹饰的质量,在整体上不如西周早期的同类器物。西周中期以后,铜器的主体纹饰逐步与器壁齐平,云雷地纹也逐步退出历史舞台,因此产生了这种差别。两周之际的工匠在受命仿制这类铜器时,因工艺技术的变迁,早已不熟悉如何制作云雷地纹和凸起的主体纹饰,故仿制品很难达到与西周初期器物神似的境地。同样,梁带村M27簋的器身形态和纹饰均和西周中期的铜簋接近,但簋耳的耳孔较小,下端无珥,鸟纹粗糙基本与器壁齐平,这些特征和两周之际的铜簋相近。客观来讲,有一些仿古铜器的年代的确不容易确定,需要更多地参考共存的器物,如梁带村M27的觚。这件觚通体光素,器身中部为实芯,与西周早期的细体觚明显不同。根据这些,只能断定这件觚是仿品,参考共存的尊、卣、角均为两周之际对西周早期铜器的仿制品,可以推断同为酒器的觚,可能也是两周之际的仿品。

以上阐述的仿古铜器年代的分析方法,也仅仅适用于工艺上有连续发展的三代铜器。秦汉以后,青铜器在礼器中的地位下降,普遍流行素面化的器物。铜器本身可资参考的因素相对较少,要准确辨析一批仿古铜器的年代并不容易。宋代出现了大量的仿制三代铜器,根据器形等因素,大致推断仿制蓝本的年代还是可行的,但要准确判断仿制品的生产时间,需要依靠相关文献的记载和考古背景。这一时期的青铜器属于复兴的物品,在文化史上具有更为重要的意义。如何有效地对宋代以后的仿古铜器进行断代,铜器自身有哪些可资参考的特征,有待进一步考证。

五

梁带村M27的尊、卣、角、觚及簋等器物,是目前先秦墓葬资料中,最为集中的一组仿古铜器。除簋之外,其它器物是一组成套的酒器,它们的造型严格模仿了西周早期的同类器物。虽然,这种原大仿制的器物与目前所见的两周之际高等级墓葬中出土的微型、迷你化的仿古铜器(多为微型、明器化的酒器)形式上不同,但用意却相近。只是原大、精确地复制西周早期的酒器费时、耗力,多数贵族采取了变通的方法,制作微型、明器化的器物。目前学界一般认为,尊、卣、觚、爵(角),乃至觥、方彝等酒器,均是举行祼礼时使用的器物。祼礼既可以用于祭祀祖先,也可以用于宴饮、朝会等场合。两周之际的大墓中出现的这批仿古铜器,可能与两周之际高等级贵族间重新复兴西周早期的祼礼,以期重新得到祖先的庇佑有关。不过随着周王室地位的衰落与列国争霸的兴起,春秋早期到中期各地区铜器的地域差异逐步凸显,由原来相对统一的风格最终裂变为区域特征鲜明的晋、楚、秦等各系青铜器。可能正是这一裂变,打断了两周之际到春秋早期旧贵族对祼礼的复兴,使得西周晚期到春秋早期出现的仿古器物终成一现的昙花,很快就消失了。

最后,顺带讨论一下西周早期芮国分封的地域问题。陈昭容先生从晋侯墓地发现的叔夨方鼎出发,认为在西周早期宝鸡地区所见的带有“夨侯”铭文的铜器,应与文献中的虞国相关,西周早期的芮国与虞国邻近,应位于汧河流域。尽管带有散羽长冠大鸟纹的铜器还见于临汾庞杜墓地,但大量集中在宝鸡地区,仍可看作是宝鸡地区的地域文化因素。除了散羽长冠大鸟纹外,梁带村M27角还与白草坡M1角及传出戴家湾角的形制接近。戴家湾角的铭文为“册耒竹祖癸”,由灵台白草坡M1角的铭文为“耒册父丁”,扶风召李M1有带“劦册竹父丁”铭文的铜卣以及中国国家博物馆近藏的一件腹部饰“散羽长冠大鸟纹”、铭文为“劦册竹,士作父癸彝”的尊,可以推测“劦册竹”这一家族应活跃在宝鸡及其邻近地区。梁带村M27的卣、角虽为仿古器物,但它们与西周初期宝鸡地区的铜器有很多相似性,超出了晋国、曾国、燕国等位置偏东的姬姓国家与宝鸡地区的联系。因此,可以将上述共性作为西周早期芮国位于汧河流域的旁证。

发表评论 取消回复