国家历史文化名城正定是一座有着1600多年建城史的河朔重镇,曾是河北中南部的政治、军事、经济、文化中心。正定古城墙不仅是这座古城最具标志性的建筑物,更是古城历史文明的见证。在近年的正定古城风貌恢复工程中,政府斥巨资对南城墙及东、西城墙局部进行了复原性保护修缮,现在“登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁”已成为正定全域旅游的一张名片,人们对古城墙的关注度也随之大大提高。尤其是在阳和楼复建工程和开元寺南广场考古发掘中均发现古代城墙,这不仅为研究正定古城发展史提供了重要资料,同时也给研究者提出了新的课题。鉴于此,笔者结合文献和考古新资料,对正定城墙的历史变迁进行了梳理,并试对唐、五代时期正定城垣为牙城、子城、外城的三城格局进行探讨。

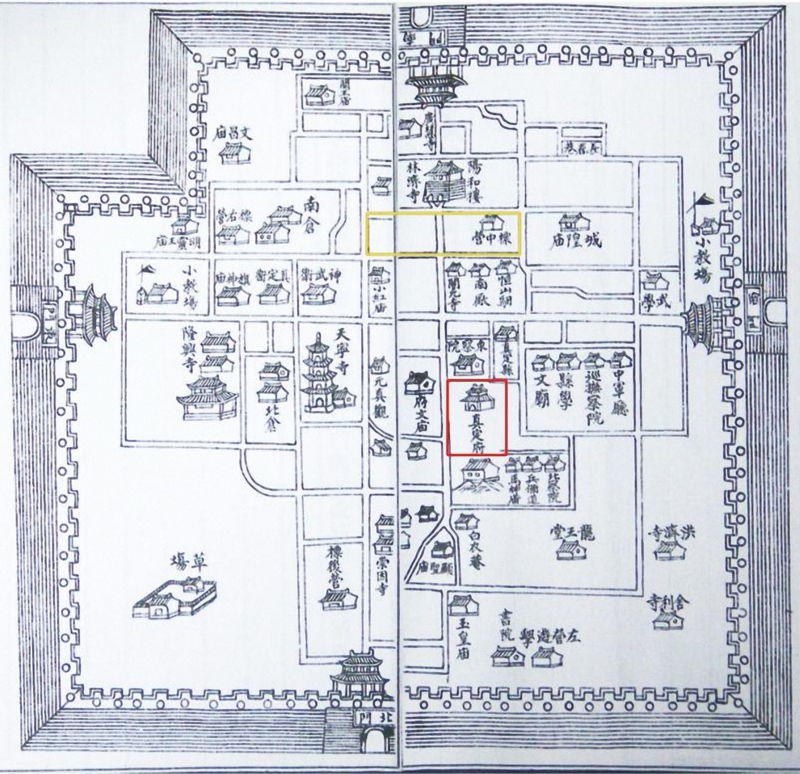

▲ 图一 光绪元年《正定县志》中的正定城图(上南下北)

一、正定城墙沿革

《旧唐书》卷39《地理志二·河北道》载:“镇州,秦东垣县,汉高改名真定,置恒山郡,又为真定国。历代为常山郡。治元氏。后魏道武登常山郡,北望安乐垒美之,遂移郡治于安乐城,今州城是也。周、隋为恒州,后废。义旗初,复置恒州,领真定、石邑、行唐、九门、滋阳五县,州治石邑。武德元年,陷窦建德。四年,贼平,徙治所于真定,……天宝元年,改为常山郡。乾元元年,复为恒州。兴元元年,升为都督府。元和十五年,改为镇州。”[1]可知,正定城作为河北中南部地區的政治中心,几经迁变,自唐武德四年(621)方稳定下来,后得益于优越的地理位置和重要的军事地位而发展成为河朔之根本,历为恒山(常山)郡、成德军、真定府、真定路等行政性州府治所。

对正定城建置的研究,应从352年前燕慕容恪于此修筑的安乐垒开始。唐代李吉甫《元和郡县图志》记:“后魏道武帝登恒山郡城,北望安乐垒,嘉其美名,遂移郡理之,即今州理是也。”[2]有学者认为,安乐垒应是一座规模较大,功能较多,具有防御性、长期性的城垒[3]。100多年后的北周将正定城建为石城,周长15里,“自太行运石,驭民万人,三年乃成”[4]。至唐武德四年(621)恒州治所稳定在正定,之后正定城迅速发展。唐开元十九年(731),边塞诗人高适游历燕赵,谒见恒州刺史韦济,作《真定即事,奉赠韦使君二十八韵》诗,称正定“城邑推雄镇,山川列简图”,虽未记城池具体情况,但可知当时正定城已经很雄伟了。清代始有文献对正定城有较多记载,清光绪元年(1875)《正定县志》记:“唐宝应中成德军节度使李宝臣因滹水灌城,复拓大之。”[5]清顾祖禹《读史方舆纪要》记:“郡旧城周二十里,唐宝应中成德帅李宝臣筑。”[6]清顺治三年(1646)《真定县志》记李宝臣拓建后的城池“坚固崇高,屹然雄视诸镇”[7]。陈正祥在《中国文化地理》一书中将中国古代城市规模划分为五等,其中第三等也即中等城市的标准是“城周10—25公里”[8],依此标准,正定城自宝应二年(763)起就步入了中等城市之列。

正定城宋金元时期的修缮,清光绪元年(1875)《正定县志》仅记“宋元并依旧城修葺”[5],《读史方舆纪要》之“城邑考”则明确称“宋初韩令坤复修筑之”[6]。韩令坤宋初出任成德军节度使,其修筑城墙应与当时契丹政权南侵以及正定所处的重要地理位置有关。吕颐浩任河北路都转运使时曾来正定,其所著《燕魏杂录》记“府城周围三十里”[9]。宋人亦感慨正定城门之高大坚固,有“京城楼橹,天下所无,然真定城高几一倍”[10]的描述。元代的修缮则系真定、河间、大名、东平、济南五路万户史天泽为之,《元史》记史天泽为御敌防守,“乃缮城壁,立楼橹”[11]。

▲ 图二 1994年7月11日正定县 政府大院出土金兴定四年“恒山府造”款提控所印

明代北部边防压力增大。英宗继位后,瓦剌势力渐盛,兼并鞑靼诸部,基本统一漠北,成为明朝边境大患,尤其是“土木之变”给明朝以极大打击。因真定为军事要地,特设镇守,正统十四年(1449)十一月敕右佥都御史陆矩守正定:“近因虏寇入境肆掠,人民不能安生,军卫不能守御。今命尔等往彼镇守,提督各府并各卫官,抚安人民,操练军马,修理城池,坚利器械。”[12]《读史方舆纪要》对此记:“前朝正统末,以乜先猖獗,命重臣镇守,因增修城垣,浚治壕堑。嗣后以时修葺,为门四,城周二十四里。”[6]清顺治三年(1646)《真定县志》较详细地记录了明代正定城的增筑和修缮情况:“明正统己巳之变,都御史陆矩会御史陈金增筑城址,疏浚城濠,堑造器械,为固守计。以后各修葺不常。而雉堞耸峙,俯临沱流,实足为神畿保障。周围二十四里,高三丈余,上阔二丈五尺。垛口五千五十有奇,门四,各有月城,建楼。……四隅仍各建楼。”[7]清光绪《正定县志》所记与之大致相同,又记:“隆庆五年(1571)知县顾绶始易以砖石,至知县周应中申动府库银六万余两,于万历四年(1576)落成。”[5]砖甃后的城墙虽是外砖内土,但其坚固度较前大为提高。

明朝末年,政治腐败,社会动荡不安,基于多种原因,对城墙的修葺较频繁。在崇祯朝短短的17年间,二年(1629)建北月城城楼,十年(1637)巡按御史改接城门甬道,十二年(1639)补修西南隅,同年总领真保等处太监陈镇夷将原5051个垛口合并为2548个[5,7]。

明清时期,地方城池的修筑通常由地方军政长官等报工部或兵部,再由工部或兵部奏请皇帝批准。清雍正五年(1727)直隶正定总兵张起鹏[13],嘉庆十四年(1809)、十五年(1810)直隶总督温承惠[14,15]奏请后,分别于雍正六年(1728)、嘉庆十六年(1811)奉敕对正定城进行了整修。同治七年(1868)、八年(1869)又先后修葺北城、南城。清人朱佩莲过正定时“见城垣雄竣,以诗状之”:“九达京华路,真称北镇雄。波惊徒骇侧,云压太行东。门管三重固,谯楼四角崇。古来争霸地,时泰尽成空。”[5]

近代以来,因京汉铁路(原卢汉铁路)于1906年4月1日正式通车,正定设二级站台,位于城外西北角。1920年,为方便乘车,县长华汉章于府西街向北城墙处开辟通往车站的“华安门”,俗称“小北门”。民国后期至20世纪80年代,由于历史的原因,城墙受到严重损毁,至1992年申报河北省重点文物保护单位时仅残存8106米。近年来,正定县委、县政府将城墙修复列为恢复古城风貌的重点工程,不仅依照民国时期老照片和考古资料修复了南部城墙,恢复了南城门内城、瓮城、月城三道城垣的历史风貌,对东西城墙局部亦进行了恢复,还对北城门残存的内城、月城以及西城门残存的内城、瓮城进行了保护性修缮。

▲ 图三 1994年11月3日正定县 政府大院出土唐代模印莲纹方形地砖

二、唐、五代时期正定城应是牙城、子城、外城三城格局

古代城池建设中,重要的城市多设三重乃至四重城垣,如唐代的长安城设宫城、皇城、外城,宋代的汴京城以皇城、里城、外城三重城垣围护,明清的北京城则由紫禁城、皇城、内城、外城组成。此外,唐代节度使驻地亦多以三重城垣围护。对此,宋元之际史学家胡三省在《资治通鉴》卷241中注曰:“凡大城谓之罗城,小城谓之子城。又有第三重城以卫节度使居宅,谓之牙城。”[16]正定在唐、五代时期为成德军节度使驻地,亦应建有罗城、子城、牙城。但《正定县志》《读史方舆纪要》这些记有正定城池内容的典籍中均未提及正定城多重城垣结构之事。笔者通过查阅史料,并结合有限的考古资料分析认为,正定城在唐、五代时期当为牙城、子城、外城(亦称郭城、罗城)的三城格局。

1.牙城

牙城,即衙城。《辞海》中将“牙城”一词解释为:“①唐、五代藩镇主帅所居之城,因建牙旗,故称。②唐卫护节度使住宅的第三重城墙。”[17]“安史之乱”后期,寶应元年(762),原安禄山帐下大将张忠志以赵、恒、深、定、易五州降唐,唐廷复以忠志为成德军节度使,治恒州,赐国姓李,名宝臣。由此,正定在唐代中后期为成德军节度使大都督府驻地,辖恒、定、易、赵、深、冀、德、棣、沧等州之地,与卢龙、魏博并称为“河北三雄镇”。作为保护节度使的重要防御设施,正定牙城应是在这一时期得以建置。于振宗《直隶疆域屯防详考》记:“唐宝应中,李宝臣筑潭城。”[18]《读史方舆纪要》对潭城的来历及与牙城的关系进行了解释:“又镇州牙城曰潭城。欧阳修曰:常山宫(指真定府署)后有池,亦曰北潭,州之胜游惟此。故牙城谓之潭城。”[6]

《新五代史》中记有发生在正定牙城的历史事件。后晋时期成德军节度使安重荣镇守镇州六年,因不满后晋皇帝石敬瑭对契丹奴颜婢膝的妥协政策,在遭遇重大蝗旱灾害时,带领饥饿百姓向皇帝请愿,石敬瑭命天平军节度使杜重威征讨之,“重荣以吐浑数百骑守牙城,重威使人擒之,斩首以献”[19]。《旧五代史》亦记:“重荣拥吐浑数百,匿于牙城,重威使人袭而得之,斩首以进。”[20]表明唐、五代时期正定牙城的存在。元代纳新《河朔访古记》中记述玉华宫位置时也以牙城为参照:“在真定路城中,衙城之北,潭园之东。”[21]

既然牙城系唐、五代藩镇主帅所居之城,那么要了解成德军节度使的牙城范围,首先要弄清其廨署所在位置。清光绪元年(1875)《正定县志》“公署”条记为“元中统三年(1262)建,元末遭兵革,明洪武十年(1377)复之”[5],而将书中的《旧城图》与现在的正定城区对比,可见清代的真定府署即在今天的县政府处。2013年明代早期府衙照壁基座在今县政府南侧的府前街北口被发现,证明元、明两代正定府治位置未变。前些年县政府大院内施工时出土了数枚金代官印,可证今正定县政府大院亦是宋、金时期真定府治所。综之,自宋至清,正定府治一直就在今正定县政府处。

那么唐至五代的衙署是否也在这里呢?敦煌壁画《五台山图》中“河北道镇州”城图是迄今所见正定县城最早的形象资料。图中城中心位置绘有一座殿堂式建筑,宿白先生有如下描述和分析:“城中央绘单檐歇山顶纵深各三间的殿堂一所,这可能是衙署的表示。堂基为砖砌,基上绕以朱栏,堂山面涂白灰,正面洞开,未设门窗,所以一直可以看入堂内,堂内满铺方花砖。”[22]1994年,于正定县政府新建办公楼前西侧地下约3米处发现用模印方形莲纹灰砖铺墁的地面。花砖边长37~38厘米,厚6.7厘米,与唐长安城大明宫太液池遗址出土的莲纹方砖相近,基本可认定为唐代遗物,并极有可能是唐代衙署堂内铺墁的花砖。

此外,元纳新《河朔访古记》中记有当时唐李宝臣、王武俊纪功碑所在位置:“真定路城中开元寺后绣女局内唐清河郡王李宝臣纪功碑一通,其碑极高大,永泰二年(766)立。《类要》云:李宝臣纪功二碑,一在真定府治东三十步,即此碑也;一在府治西一十步,大历三年(768)立。今在居民房屋土底,常有人掘见云。……真定路城中开元寺后绣女局内复有巨碑埋土中,上露碑首,长及丈五,题曰王武俊碑,贞观五年(当为贞元五年,本文作者注)立,文字皆不可考。《类要》云:王武俊碑去真定府治东门二十步,即此碑也。”[21]现李宝臣纪功碑依然立于今县政府南、府前街中段东侧。另外,不见书载的五代后晋安重荣德政残碑也于2000年出土于府前街西侧,恰与李宝臣纪功碑东西相对,两碑相距仅90米。从常理推断,这几位唐至五代成德军节度使的功德碑当立于当时的州、府治所之显要位置,很可能就在治所大门的左右两侧,而现碑位置恰在今县政府正南面不远处,也就是说,唐、五代成德军衙署即位于今正定县政府所在地。

确定唐代衙署位置后,可推测当时牙城的大致范围(图一红色线条标示范围):东至府墙东(今燕赵大街),西至府墙西(今府西街),北至府署北墙外(今梅山商城南侧),南至府署大门外(今裕华路)。

清顾祖禹《读史方舆纪要》认为正定“牙城谓之潭城”[6],而光绪元年(1875)《正定县志》卷四“古迹·潭城”条则记:“在正定县。即镇州牙城。欧阳修曰:常山宫后有池,亦曰北潭,州之胜游惟此。故牙城谓之潭园。”[5]笔者认为,县志所记最后一句中“潭园”二字可能为“潭城”之误。

▲ 图四 正定阳和楼 1933年梁思成先生拍摄的阳和楼

2.子城

“子城”,胡三省在其注释的《资治通鉴》中解释为:“凡大城谓之罗城,小城谓之子城。”有研究者认为,子城有着漫长的发展历史,地方城市中的子城广泛兴筑于魏晋南北朝时期,普及于唐代,衰落于宋代,最终消失于元代,在中国古代城市中占有重要的地位[23]。

正定子城的修筑尚未见到确切的文字记载,根据子城产生的背景和史书中相关记载分析,亦应与李宝臣及藩镇割据有关。

从孙光宪《北梦琐言》所记当时的成德军节度使王镕被幽州李匡威挟持事件中可见正定子城的存在。唐昭宗景福二年(893),晋王李克用攻打成德军节度使所在的镇州,王镕向卢龙节度使李匡威求救,“幽州帅李匡威率兵救镇州,军次博水,会军乱,推其弟匡俦充留后。诸军皆散,乃以书报弟,付之军政,南欲赴阙,泊于陆泽。镇州赵王王镕以匡威救难失国,因请税驾于常山府郭,以申离变。会匡威有幕客李贞抱自阙回,与匡威相遇,同登寺楼,观镇州山川之美,有爱恋之意。乃谋托亲忌,王镕既造之,逼以兵仗,同诣理所。乃入自子城东门,门内有亲骑营中之卒,忽掩其外关,复于阙垣中有一人识是王镕,遽挟于马上,肩之而去”[24]。

《旧五代史》中所记后梁贞明七年(921)王镕养子张文礼发动政变杀王镕之事亦涉子城:“是夜,亲事军十余人,自子城西门逾垣而入,镕方焚香受箓,军士二人突入,断其首,袖之而出,遂焚其府第,烟焰亘天,兵士大乱。”[25]

纳新《河朔访古记》也记元代史天泽府第“在子城西,黑军营北”[21]。

以上记载均涉及正定子城。而宋赞宁《宋高僧传》和元代大学士杨俊民所撰《重修阳和楼记》中不仅提及子城,而且明确指出了与之相关的地标性建筑物。《宋高僧传》记晚唐高僧义玄:“释义玄……乃北归乡土,俯循赵人之请,住子城南临济焉。”[26]杨俊民撰《重修阳和楼记》记录了元至正十七年(1357)春三月至六月重修阳和楼的情况,其中有“阳和楼者,镇府之巨观也。……世传此门为子城南门,三面无迹,岿然独存”[27]的描述。纳新《河朔访古记》在记述正定古迹位置时也谈到了“真定路之南门曰阳和”[21]。

综上,正定子城不仅存在,其南门即今阳和门,阳和门分别向东、西延伸的城墙便是子城南垣,元代时已“三面无迹,岿然独存”,故子城其余三面城垣位置史料无记,阳和门作为城门的城防功能渐失,而变为具报时、观景和文化功能的阳和楼。

考古发现可弥补史料记载之不足:

2015年10月至2016年6月,为配合阳和楼复建工程,河北省文物研究所对阳和楼遗址进行了考古勘察,勘探报告推测“临济寺北200米的阳和楼遗址应为赞宁所说的子城南门”[28]。

2015年8月开始的开元寺南广场遗址考古发掘中,于发掘区东南部发现东西向夯土墙体,及向南、北两侧凸出形成的城台。夯土墙体长约130米,宽约8米,局部残存包砖墙,墙体北壁陡直、南壁倾斜。发掘人员初步推断夯土墙的建筑年代为晚唐时期,包砖墙晚于夯土墙,建筑年代为五代时期,而夯土墙为城墙北墙,墙北为城外,墙南为城内。结合阳和楼考古工作,河北省文物研究所研究员、开元寺考古领队陈伟认为该夯土墙体为晚唐时期正定城的子城北城墙[29],并推测子城东西总长约600米,南北宽约300米。如果此推断成立,那么以此城台与阳和楼所在的燕赵大街为轴线,向西推300米,子城的西墙应在今育才街一带,向东推300米,东墙应在今镇州街一带,约为图一中黄色线条标示范围。

根据前引王镕被杀系张文礼“自子城西门逾垣而入”来分析,子城有可能为赵王及成德军官员和家眷居住区。

宋元时期,随着中央集权的加强,地方城市内部不再可能出现长期把持地方政权的群体,作为防御体系的城池,外城成为战争防守的重点,子城逐渐失去了存在的基础,元初拆毁城墙和长期不修城的政策更加速了子城的消亡,也因此出现了元代杨俊民所记阳和楼“三面无迹,岿然独存”的情况。

▲ 重修后的阳和楼

3.外城

古代城郭之制,“筑城以衛君,造郭以守民”,“内之为城,外之为郭”。郭,亦称郛,即外城、罗城。

前引清顾祖禹《读史方舆纪要》中所记“郡旧城周二十里,唐宝应中成德帅李宝臣筑”[6]当为唐代正定城之外城。

关于正定外城,《旧五代史》卷98《安重荣传》中有所涉及:“天福六年(941)冬……重荣至镇,取牛马革旋为甲,使郡人分守夹城,以待王师。杜重威至,有部将自西郭水门引官军入焉。”[20]

《旧五代史·阎宝传》载:唐天祐“十八年(921),张文礼杀王镕叛,宝帅师进讨。……九月进逼真定,结营西南隅。掘堑栅以环之,决大悲寺漕渠以浸其郛。”[30]

另外,元纳新在《河朔访古记》中记述正定古迹位置时以衙城、路城、府城进行内外区域划分,如:“玉华宫,在真定路城中,衙城之北,潭园之东。”“开元寺,在真定路城中。”关于临济寺,纳新记“在真定府城中,定远门东街,飞云楼之东”[21],而收入《临济录》的唐释延沼《临济慧照禅师塔记》中亦有“适丁兵革,师即弃去,太尉默君和于城中舍宅为寺,亦以临济为额,迎师居焉”[31]的记载,由该寺现在位置分析,《河朔访古记》中所说“府城”即为外城,定远门很可能就是当时南城门之称谓。

那么唐代的南城门具体在什么位置呢?元代御史中丞王博文为史天泽撰写的《丞相行状》中有如下内容:“无何,宋将彭义斌潜结武仙等规取真定,至赞皇与我军相遇。战方合,仙逆知其败,引兵先遁,彭婴火燎山以自固,大势逼之,力屈被擒。仙遣间入真定,伺吾不备潜入水军,匿华塔寺为内应,乘夜开南门纳仙,遂据其城。”[32]文中的华塔寺即广惠寺,其始建年代有赵、魏、隋、唐等多种说法,现多趋于光绪元年(1875)《正定县志》所记唐贞元年间的说法。广惠寺位于今正定城内南部,阳和楼与南城门之间,距南城门仅200余米。藏在广惠寺的内应乘夜开南门纳武仙,说明金末元初正定南城门并非阳和楼,而是今南城门处。正定城“宋元并依旧城修葺”[5],所以上引《丞相行状》中所涉南门应为唐代所建,也就是说,今南城墙即唐代正定城南城墙旧址。

李宝臣所建城池的西、北城垣位置,可根据位于今正定城西北角的洪济寺进行分析。洪济寺为正定历史上的八大寺院之一,1992年版的《正定县志》记:“洪济寺,俗名前寺,与后寺(舍利寺)本一寺,殿宇荒颓,遂有前后寺之称。唐为金牛寺,因金牛禅师葬舍利而名之也。金为十方定林院,元为万寿(岁)禅寺。盖寺之别院也。”[33]现立于隆兴寺内的元真定路十方万岁禅寺庄产碑记:“真定古镇阳,……唐天寿太子就城建万岁禅寺,口择胜地,位次于乾。”乾,八卦之一,代表西北方向,说明万岁禅寺位于城西北部。万岁禅寺的面积、四至,清道光年间仍立于舍利寺的蒙古宪宗二年(1252)尊胜陀罗尼真言幢记述得很清晰:“院子地东至南北官街为界,南至蔡相公墙基为界,西至南北官河水心为界,北至东西官河水心为界。院地计一顷五十亩。”[34]对于城内水系,清光绪元年(1875)《正定县志》记:“西北角楼泉水东流,由崇因寺经北大街驿路东经隆兴寺后出东水门。”[5]可见,洪济寺、舍利寺的西、北两面均与城墙毗邻。综合上述分析,现西城墙、北城墙亦系唐李宝臣拓建城池的西垣和北垣。

关于唐代城墙东垣,可从地处现城内东隅的隆兴寺和寺内的一通宋代碑刻着手分析。该碑立于隆兴寺慈氏阁后东北角,碑文《真定府龙兴寺铸金铜菩萨并盖大悲宝阁序》记载,北宋开宝二年(969)赵匡胤驻跸正定,看到城西大悲寺供奉的四丈九尺铜铸大悲菩萨被毁,遂敕令“郭内踏逐宽大寺舍,别铸一尊金铜像观音大悲菩萨。寻时差三道殿头,一道入龙兴寺,量度田地宽狭,遂唤画匠特第画地图,一道入开元寺,一道入永泰寺,亦画地图。三寺并将进呈”,可见当时的龙兴寺位于郭内,故推测外城东垣应在今隆兴寺以东。

综上可知,在唐、五代时期的正定城当为牙城、子城、外城的三城格局,时“层城巘巘”的壮观景象可想而知,而明清时期的正定府城则是在唐宋以来外城旧土城的基础上进一步发展起来的。

关于正定城墙,尚有不少问题有待探讨,如:正定城墙为何东南方作90度内折角?四座城门均设内城、瓮城、月城的三重城垣结构始于何时?等等,随着今后考古工作的持续开展,以及更多文献资料的挖掘,这些问题或许会很快得到解答。

注释:

[1]西安博物院藏张石安造像碑,曾传说征集于陕西大荔县,但无确凿证据。笔者综合北周长安出土佛造像文物,认为应是西安北郊汉长安城遗址(汉城乡)出土文物。

[2]《西安文物精华·佛教造像》第54页之后北周部分,世界图书出版公司(西安),2010年。

[3]《长安佛韵—西安碑林佛教造像艺术》,第27-36页,第57-67页、第97页,西魏北周部分,陕西师范大学出版社,2010年。

[4]《古都遗珍—长安城出土的北周佛造像》,文物出版社,2010年。《佛影留痕:咸阳博物馆佛教文物陈列》,三秦出版社,2012年。

[5]张石安造像记拓本见李仁清编《中国北朝石刻拓片精品集》下册,第485页,大象出版社,2008年。碑文整理见魏宏利《北朝关中地区造像记整理与研究》,第307页,张石安造像记;中国社会科学出版社,2017年。由于原石漫漶不清,西安考古研究院张全民研究员据《全梁文》卷五二王僧孺《忏悔礼佛文》校勘纠谬。

[6](后秦)佛陀耶舍、竺佛念译《长阿含经》卷三,《大正藏》第一册,第21页。

[7]《晋书》卷五六《江统传》,中华书局,第1533页,1974年点校本。

[8]刘淑芬《中古的佛教与社会》第26-33页,上海古籍出版社,2008年。

[9]章簨校注《法显传校注》,第7-11页。中华书局,2008年。

[10]《广泽清流:匈奴故都统万城文物辑录》第236页,文物出版社,2019年。

[11]邢福来等《陕西靖边县统万城周边北朝仿木结构壁画墓发掘简报》,《考古与文物》2013年第3期,第9~18页,图版4。

[12]李崇峰《佛教考古:从印度到中国》第427页,上海古籍出版社,2015年。

[13]中国社科院考古所等《邺城文物菁华》第122页,邺城佛教造像,文物出版社,2014年。

[14]王静芬《中国石碑:一种象征形式在佛教传入之前与之后的运用》第七章“陕西佛教造像碑:佛道元素和民族差异”,商务印书馆,第109页,2011年。

[15]《资治通鉴》卷一七一,陈纪五,宣帝太建六年(574),中华书局,第5335页。

[16]孙晓峰《麦积山石窟北朝晚期胡人图像及相关问题研究》,《形象史研究》2016年上半年刊。

本文线刻画由中央美院于楠女士2019年临摹复原,特此致谢。

发表评论 取消回复