近来,陕西靖边县杨桥畔镇渠树壕地点发现一座东汉中晚期的前后室砖墓,墓内前室四壁和前、后室墓顶均绘有壁画。其中前、后室墓顶合为一体,主要绘制了一幅十分系统而精美的星象图,包括中宫和二十八宿等许多重要星官。星象的表现包括了星形、星数、象征图像,并多附有题记,十分珍贵而重要。发掘简报和段毅、武家璧先生对该星象图进行了比较系统、详细的考释和研究,取得了许多重要和正确的认识。由于此幅星象图所涉及的内容相当丰富,笔者对其中的某些问题尚有自己的看法,这里提供出来,供学界批评、讨论。

一、三垣、北斗与伏羲、女娲

该星象图中特别重要的是绘有许多中宫星象,在目前所见汉代星象图中十分罕见而最为丰富,尤其值得注意。(图一)特别是其中出现了目前所见最早的三垣星象,段毅、武家璧二位先生的研究中已经注意到这一问题,辨认出太微和天市二垣(关于天市垣的辨认笔者有不同意见,后详),认为紫微垣未出现,壁画中以北斗代表中宫,构成三垣的雏形。笔者则认为,壁画上其实已经出现了完整的三垣星象。

▲ 图一 靖边渠树壕东汉墓星象图

(采自陕西省考古研究院、靖边县文物管理处:《陕西靖边县杨桥畔渠树壕东汉壁画墓发掘简报》,《考古与文物》2017年第1期。该墓星象图中图片皆采自此简报,后文不赘)

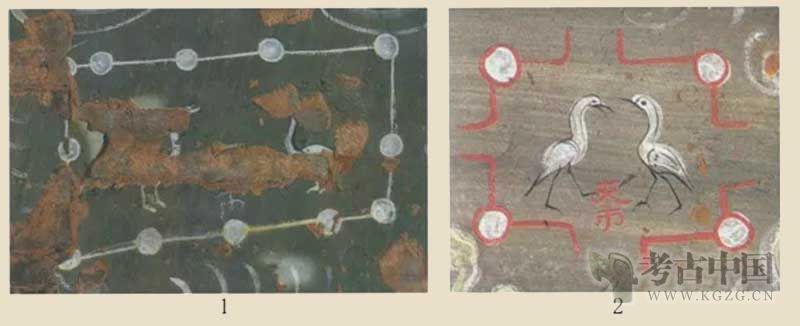

图中以北斗为中宫核心(图二,1),斗杓(即斗柄)之西(以图上四象所确定的方位为准,后同),六星环连,东向二星开口,中有郎位积星(自题 “郎位”),简报和二位先生的研究中释为太微垣(郎位积星在太微垣中),非常准确(图二,2)。斗魁之西有十二星连成封闭的矩形,其中绘二鹤对立,中间有白色题记二字,前一字大部残损,为“□市”。(图二,3,图三,1)简报中释为军市,二位先生的研究中认为“细省‘市’前残存笔画,为天字上一横的可能性较大”,但仍将此星象释为军市,而将其旁的伏羲及星象释为天市垣(后详)。笔者认为,此矩形的星象仍应作天市垣为宜。因为,同样在靖边杨桥畔渠树壕发现的另一座新莽至东汉早期壁画墓中也绘有星象,其中有一处,四星作为矩形的四个顶点相连,矩形中绘二鹤对立,其间自题为“天市”,十分明确。(图三,2)星形、象征图像、题记都完全一致,唯有星数不同。墓室星象图并非科学星图,星数有差异是正常现象,对比相近时期同一地点的相同材料,该星象图上十二星形成的矩形当为天市垣,应该是没有疑问的,这也是该星象自身题记的正确释读。

▲ 图二 中宫北斗与三垣星象

1. 北斗 2. 太微垣 3. 天市垣(报告中释为军市) 4. 紫微垣(报告中释为天市垣)

▲ 图三 天市垣星象

1. 靖边杨桥畔渠树壕东汉中晚期墓 2. 靖边杨桥畔渠树壕新莽至东汉早期墓

(2.采自徐光冀等主编:《中国出土壁画全集6•陕西》,科学出版社,2012年,第47页)

二位先生的研究中既然已将斗魁西侧的矩形星象释读为军市,便将天市比定于斗魁北侧围绕伏羲的左右两围共十二星(图二,4),认为即天市垣,并认为伏羲与天市的观念有关。我们知道,人首蛇身的伏羲、女娲是汉墓图像中的常见形象,其基本呈两两相配并配以规矩和日月出现。该图中的伏羲、女娲手持规矩(皆有题记),配对出现,女娲旁绘有白色的月亮,月中有蟾蜍。看来此处的伏羲、女娲也是配以规矩和日月的,只是由于构图的原因,日、月呈南北相对,月属阴,表现在北宫玄武旁,日属阳,表现在南宫朱雀旁,为了使伏羲、女娲配对,因此伏羲脱离日象而移置此处。不过,我们也常见到与日、月相配的伏羲、女娲,呈遥相对称的构图,也能形成一种配对关系,这里将伏羲移过来,除了构图的考虑外,应还有一定的内涵考虑。事实上,这里的伏羲也被配以星象,赋予了特别的意义。

笔者认为图中伏羲之上左右两围共十二星的星象不必费心作其他复杂的理解,其实就应该为中宫最重要的星象——紫微垣。理由有三:其一,如上所述,该中宫星象中太微垣、天市垣皆已确定,最为重要的紫微垣不应省略。而该图以北斗为中心,太微垣在斗杓西,天市垣在斗魁西,更重要的斗魁之北为伏羲及两围星象。从构图来讲,此两围星象也应该为紫微垣,况且紫微垣本身就在斗魁之北。当然壁画星象图上的位置关系并不能作为准确依据,但整体构图上看应非紫微垣莫属。其二,《史记•天官书》云:“中宫天极星,其一明者,太一常居也……环之匡位十二星,藩臣,皆曰紫宫。”这里的紫宫即是通常所称的紫微垣。其环绕匡位的形状及星数皆与壁画中伏羲两围的星象相合,虽然如上所述壁画中的星形星数并不一定能作为确切依据,而且各种文献记载也不甚一致,但至少可以辅助其他证据作为一个参证。其三,紫微垣的中心是太一所居,笔者曾经讨论过,汉代的太一信仰很大程度上来源于战国楚地,楚地的东皇太一与伏羲有着十分密切的关系,西汉前期马王堆一号墓帛画天界中心的神祇就是如同伏羲一样的人首蛇身形象,三号墓帛画上可能还是两个人首蛇身神交尾的形象,更与伏羲、女娲有密切关系。因此,将伏羲表现在紫微垣中,代表天界中心的神祇是有观念依据和图像传统的。

另外,将手持规、矩的伏羲、女娲与三垣、北斗配合在一起,可能具有更深层次的观念内涵。笔者推测,该天象图中以北斗为中心,北斗旁紧邻绘制紫微、太微、天市三垣并配伍伏羲、女娲,应是古代天文思想中以北斗为中心,“运于中央,临制四乡,分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪”,并配以规矩权衡以规制天界的表现。《史记•天官书》中云:“南宫朱鸟,权、衡。衡,太微,三光之廷。”集解引孟康曰:“轩辕为权,太微为衡。”《晋书•天文志》亦云:“一曰太微为衡,衡主平也。”又云:“天市垣二十二星,在房、心东北,主权衡。”《开元占经》引《春秋纬》亦云:“天市,主权衡。”可见,太微、天市皆可主权衡,而紫微配以手持规、矩的伏羲、女娲,正合规矩权衡以治四时四方的观念。《淮南子•天文训》云:“东方木也。其帝太皞,其佐句芒,执规而治春。……南方火也。其帝炎帝,其佐朱明,执衡而治夏。……中央土也。其帝黄帝,其佐后土,执绳而治四方。……西方金也。其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋。……北方水也。其帝颛顼,其佐玄冥,执权而治冬。”北斗往往也被称为“玉绳”,与中央黄帝有密切关系。当然,即便这一推测合理,这也只是此类星象图背后的深层观念,并不是图上的直接体现。

综上笔者认为,该壁画中宫星象中紫微、太微、天市三垣皆已出现,而且都呈闭合或环绕形状。虽然天市垣的位置偏在斗魁之西,甚至接近西宫,但显然是由于斗魁的凸起而致,而且这一星象图中的许多具体位置并不准确,有很多构图因素,不能过于苛求。总体来看,壁画中是将三垣安排在北斗旁边最为重要的位置,显示出突出而完整的三垣组合。我们知道,成书于西汉中期的《史记•天官书》中虽然紫宫、太微、天市的名称都已出现,但只有紫宫在中心,太微、天市分别置于南宫、东宫中叙述,而位在中央的除紫宫外,则为文昌宫。《楚辞•远游》云:“后文昌使掌行兮,选署众神以并毂。”东汉王逸注:“顾命中宫,敕百官也。天有三宫,谓紫宫、太微、文昌也。故言中宫。”王逸所说的“三宫”也是中宫星象,与三垣同类,其中有文昌而无天市,应该受到早期《天官书》传统的影响。不过《开元占经》所引时代较早的《石氏星经》之“中官”中已经出现了“紫微垣”、“天市垣”和“太微”的名称,但可能经过后人编排整理,不能详知,而同书所引的《甘氏星经》之“中官”部分则无三垣名称。《晋书•天文志》已在中宫星象中突出而完整地叙述了紫微、太微、天市三垣星象,依其自身所述,《晋书•天文志》采取的是西晋武帝时太史令陈卓的星图。该星象图则表明这种三垣的知识和观念至少在东汉中晚期已经深入人心了,而且结合上述渠树壕另一座壁画墓中的天市星象来看,这种观念的影响(尤其在民间)恐怕不在上述王逸的“三宫”观念之下。

二、 牵牛、织女与牵牛、婺女

笔者曾经讨论过,汉代一般观念中经常将牵牛、织女故事来源的两个星官——中宫银河旁的河鼓(也称牵牛)、织女,与二十八宿中的牛宿(亦称牵牛)、女宿(婺女)相混淆,墓室星象图中也经常出现这样的混淆情况。一般是由于受到牵牛、织女故事的影响,而将二十八宿中的牛宿、女宿表现为牵牛、织女的形象[ ]。此幅星象图中也有同样的现象。图中从东北角开始,依次绘制了斗、牛、女、虚、危、室、壁的二十八宿北宫星宿,虚与危、室与壁各合为一个星象,七宿皆有题记,十分清楚。其中,牛宿题记为“牵牛”,形象为一白衣男子坐立,其后有一牛,牛上有三星横连;女宿题记为“织女”,形象为一绿衣女子正在织机上工作,女子头上有三星成三角形分布。(图四,1)从星象上来看,显然是河鼓三星与织女三星,而非牛宿(牵牛)六星与女宿(婺女)四星,形象和题记也是牵牛、织女。但其处于二十八宿北宫七宿的排列之中,归根结底,自然还是牛宿(牵牛)和女宿(婺女),只是制作者由于牵牛、织女故事的流行,而将二十八宿中的牛、女星宿混同为牵牛、织女而绘制了这样的形象和作了如此的题记,但星象图的系统并没有改变。

▲ 图四 牵牛、织女星象

1. 靖边杨桥畔渠树壕东汉中晚期墓 2. 靖边杨桥畔渠树壕新莽至东汉早期墓(同前,第48页)

值得注意的是,制作者既然已将牵牛、织女形象绘制于北宫星宿中,又根据牵牛、织女的传说将银河也错绘于二者之间,为我们理解这幅星象图造成了一定的麻烦(后详)。同样的现象也存在于上述杨桥畔发现的另一座汉墓星象图中。(图四,2)稍可旁及的是,将此二对牛、女星宿混淆,有很大的原因可能是由于在古代河鼓三星和牛宿六星都可以称为牵牛。为何两个不同的星官共有一个名称?这可能有早期星象观察的来源。从星象上来看,牛宿六星以三星为牛首,三星为牛身(足),只有牛象,并无牵牛之象。而河鼓三星笔直的连线经过天桴四星与牛宿六星相引,早期观察者或许将它们共同作为一个星官——牵牛,象征以绳牵牛而乘桴渡河。后来分化为三个星官,北边三星成为河鼓,中间四星成了击鼓之桴,南边六星独立为牛宿。天桴四星成一线而略弯,实际更像渡河之桴(竹木筏),而不像击鼓之桴,也符合其在银河边上的位置。星官虽有分化,仍保留了早期的名称,所以牵牛之绳和牛就都延续了牵牛的称法,或许可以作为一种推测。清代学者马瑞辰《毛诗传笺通释》中说:“河鼓与牛星相连,古或通名牵牛。”或许也是这一意思。

该星象图中宫区域女娲的头上尚有呈三角分布的三星,段毅、武家璧先生认为是织女三星,并认为壁画中以女娲的形象为天女,也就是织女。可备一说,也还存在一些问题。一方面从目前所见的汉代星象图像来看,若无特别对应的河鼓三星(平列状三星),并不能单独将三角状三星定为织女,其可能性还很多;另一方面,图中的女娲明显是与月亮相配的,这也是汉代伏羲、女娲图像的常规程式,与其头上的星象可能并无直接关系;第三,织女虽可称为天女,但女娲为上古大神,或为天帝,从无天女的称法,恐怕不宜进行直接对应。

三、西宫星象中的小动物

汉代墓室星象图中最为引人注目的就是星象往往配合以具体的人、物形象,既表达出人们对星象的认识,又使星象图更加美观、多彩,与北朝以来墓室中那种只有星点及其连线的“科学式”星象图截然不同。这些人、物形象有些与文献中记载的星象涵义一致,显示出稳定的知识和观念传统,有很多则与文献记载大相径庭,却更加直白,便于理解,可能显示出更为一般或民间的文化传统。

这方面可举西宫的奎、娄、胃、昴、毕、觜、参七宿为代表。其中参宿绘作白虎,与《史记•天官书》所说的“参为白虎”相合。毕宿绘作一人持一枚顶端分叉的工具,并紧挨着绘为兔子的昴宿。《天官书》云:“毕曰罕车,为边兵,主弋猎。”《正义》引毛苌云:“毕所以掩兔也。”与图像也一致。而其他星宿的象征形象皆与各种天文文献记载不同,而更为直白。

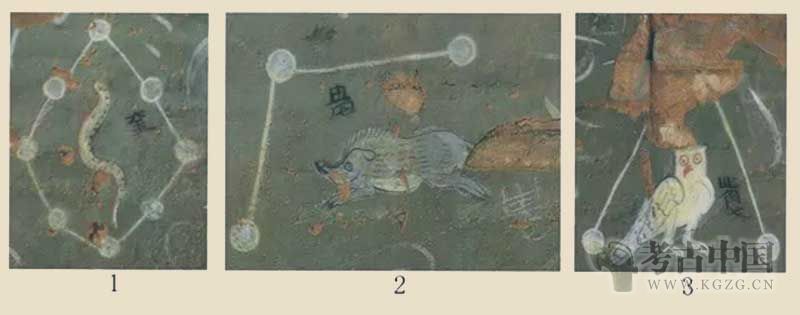

奎宿中绘一条蛇,蛇旁题“奎”字(图五,1),同样的表达也见于陕西定边郝滩东汉壁画墓的星象图中。《史记•天官书》云:“奎曰封豕,为沟渎。”与之毫不相关。壁画上以蛇表现的奎宿显然应该直接理解为“蝰”(后面还有直接读为同源同音字的例子),就是蝰蛇,直接简明。

▲ 图五 西宫奎、娄、觜星宿

1.奎宿 2.娄宿 3.觜宿

娄宿,该墓和郝滩壁画墓中都在星象下绘一头野猪(图五,2),也与《天官书》等文献中“娄为聚众”的涵义相去甚远。而“娄(婁)”本身就有猪的意思,也写作“䝏”。《左传•定公十四年》云:“既定尔娄猪,盍归吾艾豭。”杜预注:“娄猪,求子猪。”《集韵•侯韵》云:“䝏,求子豕。通作娄。”将娄宿绘为猪,显然也是很直白的。

胃宿,该墓中也在星象下绘一个小动物,题为“胃”,已残损,但对比郝滩壁画墓中的胃宿,该动物毫无疑问是一只刺猬。(图六,1、2)显然也是直接将“胃”理解作“猬”了,与《天官书》等文献中的“胃为天仓”毫无关联。

▲ 图六 西宫胃、昴星宿

1.渠树壕壁画墓胃宿 2.郝滩壁画墓胃宿 3.渠树壕壁画墓昴宿 4.郝滩壁画墓昴宿(2、3.采自陕西省考古研究院:《壁上丹青——陕西出土壁画集》,科学出版社,2009年,第56页)

昴宿,《天官书》中说:“昴曰毛头,胡星也,为白衣会。”《开元占经》引《春秋纬》中说:“昴为旄头,房衡位,主胡星,阴之象。”所谓“毛(旄)头”,《汉书•武五子传》记载燕剌王刘旦曾“数阅其车骑材官卒,建旌旗鼓车,旄头先驱”。可见昴宿在天文文献中较固定地理解为一种仪仗旗旌。然而,目前所见汉代墓室星象图中皆是在一个闭合的星象中绘一只兔子,该墓也不例外,而且直接在兔子旁边题记为“卯”。(图六,3、4)显然与旄头等意义无关,直接被理解为卯兔之卯。湖北云梦睡虎地秦墓出土《日书》中就已经提到“卯,兔也”,《论衡•物势》中也直接说到“卯,兔也”。可见,卯兔的观念在秦汉时期已经深入人心,星象图上也是一种最为直白的联系。

觜宿,该墓中在星象下绘一只猫头鹰,其旁题为“觜戈”(图五,3),同样的表现也见于西安交通大学西汉晚期壁画墓星象图中。《天官书》等文献中说觜为白虎之首,这里却绘为猫头鹰,显然与紧接的参宿象征的白虎无关。《说文解字•角部》云:“觜,鸱旧头上角觜也。一曰觜觿也。”段玉裁注:“凡羽族之咮锐,故鸟咮曰觜。俗语因之,凡口皆曰觜,其实本鸟毛角之称也。”这里的“鸱”即鸱鸮,就是猫头鹰,可见汉代“觜”的一个意思本来就是猫头鹰尖锐的鸟喙。该墓中觜宿的图像就是这种观念的直接表达,其上还专门将猫头鹰的喙部涂为红色,直截了当。

通过西宫星宿我们已经明白地看到,汉墓星象图中许多星象的象征形象与出于智识阶层并具有星占背景的天文学文献中的记载有很大差距,而不少就是当时一般观念中最直接的联系,反映出墓葬星象图知识和观念的另一个来源。

四、司命、司禄

该星象图的东南角,青龙头颈的内侧,有前后二人乘骑神兽出行的图像,前者乘象,后者乘龟,二者头上皆有相连的平列二星。值得注意的是用以表示星的圆圈和其间的连线皆用红色绘出,与该星象图上绝大多数星的圆圈和连线用白色绘出有所不同。前者题记为司禄,后者为司命。(图七)段毅、武家璧先生考虑此二星官在星象图中的位置,将它们分别比定为天辐二星和平星二星,并认为“辐”同“福”,与司禄意义相连,平星主刑罚,与司命相关,可备一说。笔者则偏向于认为此二星官即为古籍中的司命二星和司禄二星。

▲ 图七 司命、司禄星象

《史记•天官书》云:“危东六星,两两相比,曰司空。”《汉书•天文志》却说:“危东六星,两两相比,曰司寇。”将“司空”作“司寇”。可见,危宿东边有几对两两相比的星官,其每一对或许皆有名称,大概是“司某”之星,说法可能也有所不同或有所混误,上引《史记》、《汉书》中应是举其中一对而言。故而《史记•天官书》正义中解释说:“危东两两相比者,是司命等星也。……恐‘命’字误为‘空’也。司命二星,在虚北,主丧送;司禄二星,在司命北,主官;司危二星,在司禄北,主危亡;司非二星,在危北,主愆过。皆寘司之职。”这种说法并非后起,《开元占经》引《甘氏星经》云“司命二星,在虚北”、“司禄二星,在司命北”、“司危二星,在司禄北”、“司非二星,在司危北”。图中的司命、司禄正好都是二星两两相比,而且司禄二星在司命之北,星象、系统和相对关系上都是符合的。

唯一不符的地方是,上引文献中的司命、司禄星宿在北宫虚、危二宿附近,而图中的司命、司禄星宿绘在了南宫朱雀附近。笔者认为,一方面此二宿的位置虽然不合,但正好与其原来的位置左右相对,可能是由于图上北宫附近的相应位置已被女娲的尾部占据,无法再绘这两个星官,所以将其移到正向对应的地方,而且其星象的绘制使用了红色,与绝大多数星象不同,可能正说明不是一次绘制或具有某种特殊性;另一方面,该星象图中除作为基本框架的二十八宿以外,许多星官的位置、方向皆不准确,甚至与现实有很大差距,其中最重要的星官——北斗的朝向都完全错误,可见其并非科学的天图,其绘制还要受到传统、审美、制作及功能、意义等多方面的影响,并不能简单以方位来确定星官。

五、银河

该星象图上比较突出的还有大概从东北角向西南角横穿整幅图像的一道白色条带(参见图一),简报对其为银河还是黄道的表现没有明确结论,但偏向于黄道。段毅、武家璧先生的研究中认为应是黄道。其实,不论是银河还是黄道,其具体走向都不能与图上的白色条带完全相合,而皆有较大的差距。虽然该星象图绘制得十分系统,框架也大致准确,但它毕竟是墓室顶部壁画,不是科学天图,其实质主要还是表意性的,而不是写实性的,上文中所讨论的几个问题也主要就是由这一原因引起的。因此,我们不能完全根据它们的具体位置、走向来确定性质,有时候具体位置、走向甚至都不能作为主要依据。图中十分显著的白色条带当然是一种较为突出的星象及其观念的表达,笔者更倾向于是银河,而非黄道。原因有以下几点:

其一,黄道并非实际存在的星象或天象,而是人们观察到的太阳运行轨道,其出现在星象图上是为了标识日月五星运行和划分星区、计算星度,目前只见于带有科学性质的星图上,在中国古代的墓室星象图上从未见到。而银河是人们实际能观察到的一种天象,在社会一般天文观念中具有重要位置,除了天文学和星占外,也大量见于古代的文学艺术中。中国古代的墓室星象图中也不乏其例。如洛阳北魏元乂墓中,墓顶满绘星象,有一条白色条带横贯其间,其中描绘波浪纹,毫无疑问为银河的表现。唐代壁画墓天象图中也多表现出银河。河北曲阳五代王处直墓前室顶部满绘星象,且绘出系统而突出的二十八宿,也有一条银河横贯其间。等等。看来,在墓室星象图上绘出银河也是中国古代墓葬装饰中的一个传统题材。

其二,众所周知,中国古代天文学是以观测以极星为中心的天体运动为特色的,与西方天文学中更加注重对太阳运行的观测有所不同。以极星为中心的观测中,赤道具有更加重要的框架意义,中国古代的科学天图中也从来不会只突出黄道而遗漏赤道。

其三,黄道是太阳运行的轨道,古人也将其扩大为日月五星运行的轨道,这是黄道最基本的属性和古人对它最基本的认识。而图中的日、月都不在白色条带上或附近,甚至离得很远,如果不能表达日月运行的意义,黄道自然也就没有存在的价值了。

其四,黄道是一个闭合的圆圈,循行二十八宿及附近区域,而图中的白色条带只是循行了南宫和东宫,而折出二十八宿,完全没有回归闭合的趋势。虽然如前所述,不能以具体走向来作为判断依据,但大致的表意还是应该相应。

其五,银河大致起自东宫北部,经行中宫而没于南宫之南。图中的白色条带从东北至西南,总体的方向是大致相合的。而且如前所述,图中将北宫牵牛、婺女混误为牵牛、织女,而白色条带自其间穿过,正好符合银河分割牵牛、织女的故事,应该是有意的表现。在牵牛旁,白色条带内侧还绘出鱼星。(参见图四)鱼星并不著名,也无星象图的框架意义,在这幅只有中宫重要星官、二十八宿及其他少数著名星官的星象图上为何偏偏要绘出鱼星呢?应该就是为了表达和强调经过它的银河。《晋书•天文志》云:“鱼一星,在尾后河中。”《开元占经》引《石氏星经》亦云:“鱼一星,在尾后河中。”引《黄帝占》云:“鱼星常居河旁,中河而处,则兵起。”可见,除牵牛、织女外,鱼星与银河的关系在人们的观念中最为密切,故而特意将其绘于银河之旁。除此之外,白色条带明显经过的星官还有南斗、尾、弧矢和天狼(图八),这些也都是银河经过星官。当然,南斗和尾宿也在黄道之旁,不能说明问题,但弧矢和天狼远离黄道,是南天区中银河旁最重要的星官,具有较强的标识作用。笔者推测,该星象图中对白色条带的描绘,其实就是确定两端后,中间只是根据构图空间而顺势勾画,而这两端的最重要标识正好是牵牛、织女(当然是被混误为牵牛、织女的牛宿、女宿)和弧矢、天狼。如此,这条白色条带要表达的意义就比较明确了,那就是银河。

▲ 图八 银河与弧矢、天狼星象

五、四象

孔颖达《尚书•尧典》正义云:“天星有龙、虎、鸟、龟之形也。四方各有七宿,各成一形。东方成龙形,西方成虎形,皆南首而北尾;南方成鸟形,北方成龟形,皆西首而东尾。”我们知道,后世天象图中确实按如此的形式将二十八宿组成四象,每一象都包括完整的七宿,如果同时刻画出星宿,就使得具体的四象图形显得十分扭曲。而该墓星象图中的四象则有不同,东宫苍龙实际只包括从角至尾的六宿,箕宿并不在龙象之中。北宫玄武则只包括虚、危二宿,且组成玄武的龟、蛇图像并没有缠绕合并,而是分开的。西宫白虎则只有参宿,而且北首而南尾,与后世相反。南宫朱雀由于壁画脱落,情况不太清楚。这种情况其实在汉代墓室星象图中其实是比较普遍的。西南交通大学西汉晚期壁画墓墓室顶部也绘有四象二十八宿,其中龙象也未包括箕宿,虎象也只有参宿,虚、危二宿合成蛇象,不见典型的玄武或龟的形象,朱雀则包括柳、星、张、翼四宿。(图九)洛阳尹屯新莽壁画墓中也有类似情况。看来,直到汉代四象实际上也只是取象于四宫中的某个或某些星官,而用作四宫的代表,并非涵盖整个四宫星象。从东宫的宿名来看,角、亢、氐、房、心、尾代表了龙的角、颈、腹、尾,至龙尾,龙形已经完成,箕宿原本也确实不在龙形之中。《史记•天官书》云:“参为白虎,三星直者,是为衡石。下有三星,兑,曰罚,为斩艾事。其外四星,左右肩股也。小三星隅置,曰觜,为虎首。”也只以参宿及附近星官(如罚即伐)为白虎。不过《史记》中又以觜宿为虎首,而靖边杨桥畔壁画墓和西安交通大学壁画墓中的觜宿都是另外表现为一只猫头鹰,与之又有不同。既然,图中的白虎只是参宿,而不包括西宫其他星官,其头尾方向就没有限制了。靖边杨桥畔壁画墓和西安交通大学壁画墓中都作北首南尾,与后世正好相反,从后者来看,这样的方向可能并无深意,只是符合图中所有星象呈顺时针排列的布局,形成一个回环的圈带。

▲ 图九 西安交通大学壁画墓星象图摹本

(采自陕西省考古研究所、西安交通大学:《西安交通大学西汉壁画墓》,西安交通大学出版社,1991年,第25页)

值得注意的是,虽然西汉中期及以前的《淮南子•天文训》和《史记•天官书》中都出现了北宫为玄武的说法,但玄武的形象此时并没有确定。西安交通大学西汉晚期壁画墓星象图中并不见典型的玄武形象,虚、危二宿之中只绘一条小蛇,靖边杨桥畔东汉壁画墓中虚、危星象与前者完全相同,却出现了蛇和龟的形象,合之则为典型的玄武形象。这种情况并非偶然。

▲ 图一〇 河南永城柿园梁王墓四神云气壁画

(采自王绣、霍宏伟:《洛阳两汉彩画》,文物出版社,2015年,第55页)

河南永城柿园西汉中期梁王墓中绘有一幅著名的四神云气图,其中龙、虎、鸟的形象都十分清楚,唯独没有出现玄武形象,而配以一条大鱼,有意见认为是玄武出现之前的一种北方象征——鱼妇。(图一〇)西汉中晚期的洛阳卜千秋墓脊顶壁画上也有青龙、白虎、朱雀,但玄武形象亦未出现,而配以两只翼兽(一只独角,一只无角)。(图一一)洛阳烧沟61号西汉晚期壁画中,主室隔墙前额、横梁之上有一长方形的镂雕壁画砖,其中心有一大神,其两侧分别有青龙、白虎,头顶有朱雀,脚下图像虽漫漶,但并不似玄武。

▲ 图一一 洛阳卜千秋墓脊顶壁画摹本局部

(采自王绣、霍宏伟:《洛阳两汉彩画》,文物出版社,2015年,第52、53页)

洛阳地区出土的西汉晚期彩绘陶壶上,不少绘有一圈神兽,往往为青龙、白虎和朱雀,同样缺少玄武,而配以另一只朱雀或凤鸟。(图一二)但从新莽以来,四象的组合和形象都逐渐固定和成熟,最典型者如新莽以来刻有四神的瓦当、铜镜和东汉画像砖、石中的四神形象和组合。可见,不管从文献上,还是考古材料上看,四象(四神)的组合和形象在新莽以前都有一个长期而复杂的演变、定型过程。此点已超出本文主旨,兹不赘述。

▲ 图一二 洛阳西汉墓出土彩绘陶壶四神纹摹本

(采自王绣、霍宏伟:《洛阳两汉彩画》,文物出版社,2015年,第213页)

总之,陕西靖边杨桥畔渠树壕东汉壁画墓中绘制的星象图布局系统、内容丰富、表现生动,反映了不少当时人的天文星象学知识,应该有较为经典的粉本和来源。然而,它毕竟是一幅为丧葬文化服务的墓室星象图,而非科学星图,其上反映更多的是当时人关于天文的一些思想和观念,也存在许多制作和审美上的考虑,应该从知识、观念和制作等多种文化传统去综合理解。本文就此提出一些问题,共参考批评,笔者相信其中还有更多的问题等待学者们去发掘、讨论。

例如,该墓南宫星象残缺较多,其中出现了较为突出的弧矢和天狼,而且在其他汉墓的星象图中也能见到同样的情况。我们知道在汉代流传的星象知识中,南宫除了有与后世一致的井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿的体系外,有些体系中以弧和狼代替某些星宿。所以这里的弧和狼到底是多绘出来的星宿,还是本身就是二十八宿中的南宫星宿?这些墓葬星象图到底是后世常用的星宿体系,还是另一种包括弧、狼的星宿体系?由于目前所见汉墓星象图中的南宫星宿要么残缺严重,要么大量合并入朱雀之象,一时尚难以判断,需要等待将来考古的新发现来解决。

另外,陕西靖边和定边近来发现不少绘画精美的东汉壁画墓,其中一些甚至绘有系统的星象图。该地区位于今陕西西北部,紧邻内蒙古和宁夏,在汉代应该属于较为边远的地区。在这些边地为何存在如此多而精美的墓室壁画尤其是绘有系统星象图者?其与长安、洛阳这些核心地区的墓室星象图传统有无关系?这本身就是一个亟待思考和讨论的问题。

(作者:王煜 四川大学历史文化学院;原文刊于《美术研究》2020年第5期)

发表评论 取消回复