"把云冈石窟'搬出来',是我们多年的梦想。3D打印技术和三维激光扫描技术的引入、发展,给我们带来了多年梦想实现的机遇。我们也尝试做了一些大洞窟的复制,比如做了第3窟和第18窟的复制。像云冈第12窟内保留的1500年前的‘交响乐团’形象是独一无二的,完整体现当时北魏是一个极其开放的时代。”在展览“大美之颂·云冈石窟——千年记忆与对话”于上海宝龙美术馆展出之际,云冈石窟研究院院长张焯接受专访时说。

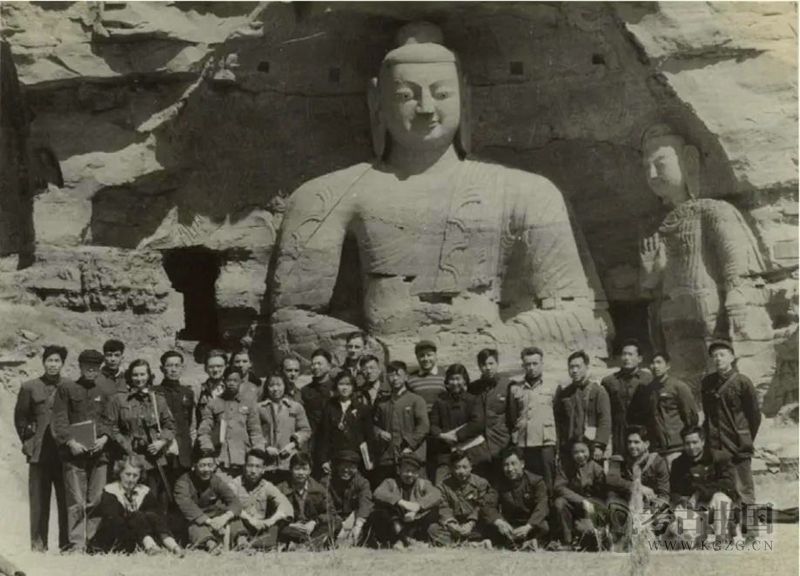

▲ 云冈石窟大佛

云冈石窟始建于1500多年前,是与莫高窟、龙门石窟和麦积山石窟并称为中国四大石窟。此次在上海展出的第12窟复原窟是浙江大学与云冈石窟研究院合作,历时3年多制作的该窟的可移动3D打印复制版本,这也是这一复原窟首次“移动”来沪。

▲ 云冈研究院院长张焯

云冈石窟位于山西省大同市城西16公里的武州山南麓,武州川(今十里河)北岸。北魏旧称武州山石窟寺或代京灵岩寺。石窟倚山开凿,东西绵延约一公里。现存大小窟龛254个,主要洞窟45座,造像59000余尊。石窟规模宏大,造像内容丰富,雕刻艺术精湛,形象生动感人。

关于云冈石窟的开凿,《释老志》记述如下:“和平初,师贤卒。昙曜代之,更名沙门统。初,昙曜以复佛法之明年,自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以为马识善人。帝后奉以师礼。昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”武州山砂岩结构,是西来佛徒熟悉的雕刻石料。昙曜建议开凿的五所佛窟,即今云冈第16至20窟,谓之“昙曜五窟”。此五窟的开凿,掀起了武州山石窟寺建设的热潮。从北魏文成帝开始,经献文帝、冯太后,到孝文帝迁都,皇家经营约四十年,完成了所有大窟大像的开凿。同时,云冈附近的鹿野苑石窟、青磁窑石窟、鲁班窑石窟、吴官屯石窟、焦山寺石窟等,也相继完成。期间,广泛吸收民间资金,王公大臣、各地官吏、善男信女纷纷以个人、家族、邑社等形式参与石窟建造,或建一窟,或造一壁,或捐一龛,或施一躯,遂成就了武州山石窟寺的蔚然大观。迁都之后,武州山石窟建设仍延续了三十年,直到正光五年(公元524年)六镇起义。

对话|云冈研究院院长张焯

宿白先生在《云冈石窟分期试论》和《平城实力的聚集和‘云冈模式’的形成与发展》等多篇论文中谈及了云岗的分期及各期的艺术特点等问题。其中,此次宝龙美术馆展出的第12窟(复制窟)为第二期石窟,这一时期以成组的窟出现,可否谈一谈这一时期的组窟问题?有没有相关的记载?

张焯:云冈石窟建设是北魏王朝定都平城期间集中了国家的财力,用了70年时间做完的。我们现在逐渐地通过研究对云冈的开凿过程、方式以及设计有了一定了解。但这些都是新的研究成果,在此之前并无关于组窟建造的历史文献记载。

▲ 云冈石窟

展览中第12窟的艺术价值在哪?展览呈现的这一中期石窟与早期(第一期)“昙曜五窟”及后期(第三期)的中小窟相比有哪些不同,起到怎么样的关联?

张焯:你提到的11、12、13窟是一组三窟形式,在云冈中期开始流行。这一时期多为两个窟为一个组的样式。我们通过研究后认为,这种样式的设计是西来的样式,即西方设计师对云冈的设计。比如,第9、10窟,7、8窟,这两组窟中,单个石窟中存在一条中轴线,有两边重复对称、上下分层、左右分段的特点。我们认为,这种特点是来自罗马。这其中,除了一个窟具备此特点外,两个组窟也是互相的对应设置。第9、10窟中,9窟的东壁和10窟的西壁居然是对应的;9窟的西壁和10窟的东壁也是对应的。这种单个窟内对应,两个窟对应的表象形式只存在于云冈,其它地区的石窟是没有的。

▲ 云冈石窟,第18窟

▲ 云冈石窟

云冈早期是大窟大像。高僧昙曜大师劝说皇帝把供奉在太庙的祖先形象刻成大像,做成石窟,以此代表北魏王朝的黄土来之有据,并会永远传下去。但到了中期,一切都变了。中期的洞窟不再是这种单独的大窟大像,也不是这种原始的穹庐顶、平面马蹄形的洞窟形式,而是变成华丽无比的宫殿型洞窟。

华丽无比的宫殿型洞窟中有中国式的内容,也有西方的建筑样式及装饰纹样,但是总的来说是沿袭、仿造佛教里讲述释迦牟尼接班人弥勒佛。弥勒在菩萨时期生活在兜率天宫。兜率天宫是一个风调雨顺、五谷丰登的世界,人的寿命非常长,可以活到4000岁,极度幸福美满,是一种理想的社会。云冈在孝文帝时期,弥勒信仰盛行。所以统治者把理想中的弥勒天国搬来,告诉北魏百姓:北魏刚摆脱十六国的混乱局面,离开了那一段黑暗世界,迎来了一个幸福美满的新时代。这是在一个特定历史背景和思潮下产生的艺术形式。这些也是我们近年来对云冈研究获得的新的认知。

▲ 云冈石窟,第9窟

晚期为中小窟。迁都以后,留在云冈的平城的洞窟是王公贵族或地主们的洞窟。虽然洞窟规模小了,但是内容还是多样的。在造像这方面,这一时代实现了佛像的中国化、民族化的进程。云冈后期的雕刻和龙门石窟早期雕刻如出一辙。佛教从西域犍陀罗艺术、马图拉艺术走进中国,在经历云冈早期、中期后,到了晚期有了中国的味道。

▲ 云冈石窟,第10窟

北魏王朝了不起。它是鲜卑民族从大大兴安岭走出来的一支人口并不多的部落。这个部落统一了中国北方,迎来了中国历史上第二次中西文化交流的高潮,佛教大量进入中国,对中国文化、历史作出了巨大的贡献。其证明物就是云冈石窟中的大量的西方和中国的艺术、建筑样式。

▲ 云冈石窟,第11窟

为何这次选择了第12窟进行复制?

张焯:云冈石窟是皇家工程,洞窟庞大,最大的洞窟20米高50米宽。据研究,这些洞窟当年的开凿需要5-8年,甚至更久。

把云冈石窟“搬出来”,是我们多年的梦想。3D打印技术和三维激光扫描技术的引入、发展,给我们带来了多年梦想实现的机遇。我们也尝试做了一些大洞窟的复制,比如做了第3窟和第18窟的复制。但这两洞窟的体积庞大,一个10米多高,另一个20米高,只能用桁架结构,再把一些形象组装上去,搬运一次太费劲。这次的第12窟是在深圳做的。我对合作单位——浙江大学的刁常宇博士讲,我们需要的是“积木式”,可以垒起来,搬着走。第12窟相对较小,但里面的雕刻内容很多,是云冈的精华洞窟之一。里面不光是有佛造像、石壁上所体现的罗马建筑的中轴对称特点,还有一大特别是在前室的壁面和顶部有大量的天宫伎乐形象。不管是汉代,还是唐代保存的音乐形象,多少有些支离破碎,像云冈这个洞窟内保留的1500年前的“交响乐团”形象是独一无二的。这是中国音乐史上最具价值的洞窟。同时,洞窟中的雕刻不光是中国的音乐、乐器、舞蹈形象,还有西方的乐器,能完整体现当时北魏是一个极其开放的时代。

▲ 第12窟前室窟顶与廊柱

▲ 第12窟中的天宫伎乐形象

目前,做复制窟所需要攻克的难点有哪些?未来是否会考虑将整个组窟都复制出来?

张焯:从云冈开始采用三维激光扫描,主要是用于文物资料档案库的建设。我们要把洞窟的资料扫描存下来,做好准备。为了以防未来发生灾难性的变化,我们对单体文物和档案资料都做了数字化采集。

在这一阶段基础上,我们开始进行3D打印复制。大的洞窟当然可以打印,但方式需要变化。 最近,我与刁常宇探讨:虽然实现了云冈的可搬运,但一个第12窟的搬运就用了5个集装箱,未来是否能做一个能折叠起来的复制窟?在当下的科技发展下,只要你想到,肯定会实现的。

▲ 云冈石窟研究院数字化室潘鹏(左)与同事在采集第十一窟数据。

我们与浙大的新课题是关于石窟的运用。我们认为应该做云冈不同时代的样式,例如呈现云冈石窟刚完成时的最原始形象,金碧辉煌的、涂满矿物质颜料的状态。这是可以用数字化的优势来做。另外,数字化应该渗透到云冈的保护方面。在进行保护工程之前,通过数据库的形成,让我们对洞窟存在的病害进行分析,预先做出保护修复方案,这是一个融入文物保护的过程,也是我们未来的一个发展方向。在考古范围,可以以技术来精确挖掘的问题。所以说,数字化技术应该是一个很广阔的前景,要不断地探索它未来的使用的方法和途径。

可否介绍下云冈石窟研究院所藏文物的体量及种类?这些文物中,有哪些重点文物?

张焯:云冈的文物,绝大多数是云冈石窟塌落下来的。因为云冈是砂岩,并不太硬、太结实。历史久了,随着洞窟的坍塌、裂缝崩毁,掉下来文物埋藏在地下。1992年到1993年,我们进行窟前考古发掘;2002年到2008年又做了山顶考古发掘,挖出两个北魏的寺院,出土了大量的从北魏到辽金、明清不同时代,不同类型的文物。这些文物丰富了云冈的文化内涵。

展厅中,单个的砂岩雕刻本身就是云冈石窟的一部分,代表云冈石窟的形象和艺术水平。引人注目的是一个佛眼。这里边包含着很多意义。石窟经历多个王朝,而每个王朝都要进行重新的修筑,在修筑时,不同时代有着不同的时尚理念。对于这个佛眼,目前断定是辽代。当时一位皇太后看到云冈破败的样子后发愿进行大型维修,花了半个世纪才修缮完成。辽代的方式和北魏不一样。北魏的方式如秦汉时期,像做兵马俑一样,人物是不做眼珠的,眼珠是画上去的。而辽代的时候发生了变化,产生了镶嵌佛眼之事。过了八九百年,这些眼珠几乎都掉了,在解放前后流失海外。从展出的这件佛眼大小来看,应该是属于大佛的眼珠。80年代中期,原藏者——已经退休的原美国纳尔逊博物馆史克门先生发愿捐赠,使其重归故地,经宿白先生转交,成为研究院藏品。

▲ 菩萨立像 北魏

▲ 釉陶佛眼,辽金,陶,14.2x12cm

针对这些院藏文物,我们现在正在整理、出版考古报告。这一考古报告出版的意义在于它会重新讲述云冈1500年的历史经历与过程。 预计明年上半年会出山顶考古报告,年底会出窟前考古报告,这也是未来云冈学发展的基础性的工作。

目前文物的数量是多少?

张焯:掉落的、挖掘的文物大约有几千件。还有一部分文物是逐渐征集回来的。云冈石窟当年是削山为壁,再往内掏洞窟。我们的老古人太节约了,每一块石头都要利用。近些年随着城市的发展,在大同周边出土的大量的北魏的墓葬里,几乎都有云冈沙岩雕刻的随葬品。当年开凿云冈的工匠全部是奴隶。他们不光是为国家干活,还可以通过为百姓雕刻佛像后,百姓对他们进行布施。他们在云冈石窟工作凿下来的石头,也用于北魏都城建设,用于墓葬的随葬品制作,这是他们的生活的来源。这些年我们征集回来的出土文物,丰富了云冈雕刻的内容。

▲ 云冈石窟东端山顶塔基遗址

近代对云冈的考察是从日本建筑学家伊东忠太以及水野清一、长广敏雄等人开始,随后我国的专家如宿白、丁明夷等人也在实地进行了多次考察,撰写了大量的学术报告,为云冈的研究打下了基础。从早年到现在,专家们对于云冈的研究的方向有哪些转变?近年来,云冈研究院的研究成果就哪些?

张焯:近些年,我们对云冈的研究可以说打了个“翻身仗”。对于云冈的研究,众所周知是日本人先发起的。上个世纪初,大量的日本学者来云冈研究,出版了许多著作。上世纪30年代侵华期间,水野清一、长广敏雄带领的京都大学考察团在云冈待了7年,出版了16卷32本报告书。这些出版成为世界研究云冈学的巅峰之作。这也对国内学者对刺激很大。解放后,由北京大学宿白先生领衔,在70年代对长广敏雄关于云冈开凿分期问题的论战中取得胜利,为中国学者争了一口气。

▲ 日本人出版的《云冈石窟》32本报告书

宿先生耿耿于怀的是,不能让“云冈在中国,研究在日本”的局面延续下去。2006年,我当上研究院院长,2007年春,我去拜访宿先生,他的第一句话就是,“你当了院长,你再不研究云冈,你就是历史罪人。”这句话也让我感到压力极大。这些年我们丰富云冈的基础性研究,从云冈的编年史,词典,再到20卷本的《云冈石窟全集》出版,从全面性、系统性、学术性方面超越了70年前日本人的出版物。

▲ 宿白先生带领学生调查云冈石窟

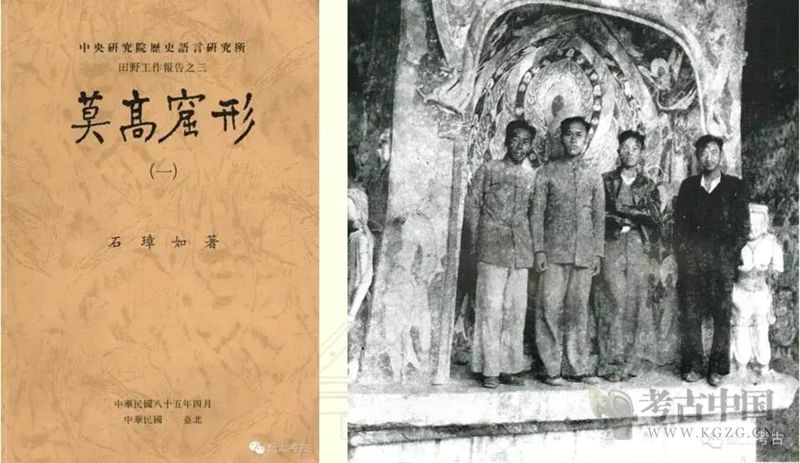

▲ 石璋如先生所编《莫高窟形》及调查旧照

《云冈石窟全集》与日本的那套出版物相比,做了哪些增补和修订?

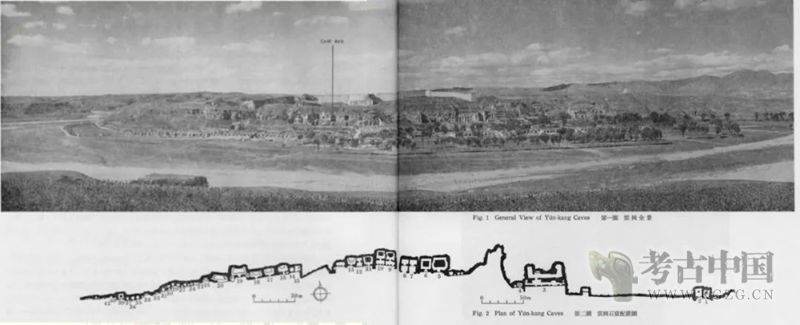

张焯:日本人做出版的时候是抗战期间,是带有掠夺性的,摄影是“选美”式的。位于云冈西部的,中期外立壁的、云冈龙王沟的中小石窟都未能进入出版物中。当时是黑白照片,采用的彩绘手段都是原始的方式。

▲ 抗战时期日本人拍摄云冈全景及测绘平面图(16-20昙曜五窟)

云冈是一块无字的丰碑,历史上记载很少,在70年前的研究远没有达到现在的水平。经过近百年的研究,在宿白先生和现在云冈研究院的专家手中,云冈的学术研究逐渐清晰。《云冈石窟全集》中有100多个学术观点,是全新的,也包括披露了窟前考古成果,并通过电脑模拟呈现了第20窟早已坍塌的西立佛等。

▲ 20卷本《云冈石窟全集》

目前对于这些洞窟的编年和碑文解读的是什么样的状况?

张焯:现在云冈存在的碑文都是明清以后的,内容很清楚。当年(1947年)宿白先生发现了《大金西京武州山重修大石窟寺碑》,这块碑带有学术性。金代离现在有700多年,当时已经对云冈不完全了解了,撰写时也有一定的猜测性和学术研究性。碑文的发现对云冈研究具有历史性作用。宿白先生正是通过此碑,对云冈的分期进行了考定,奠定了今天云冈学发展的基础。(记者注:《大金西京武州山重修大石窟寺碑》碑文两千一百余言,记述详细,征引宏博,所述自唐迄金一段云冈的兴修、设置,正好弥补了云冈历史的空白。)

我们觉得云冈学是一个大范围的学问,不仅包括考古学,更包括历史学、地质学、宗教学、建筑学、美学,甚至音乐舞蹈,以及保护技术。我们想通过今后的努力,云冈学会以一种新的时代出现。

▲ 北魏 昙媚造像题记原石

▲ 第11窟东壁 上层南端太和七年龛造像记

发表评论 取消回复