三星堆考古发掘的最新发现,将公众的目光再一次聚集到考古活动上来了。“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,考古学是什么?考古发掘是怎么进行的?考古学的研究有可能回答哪些问题?……带着如许疑问,复旦大学通识教育中心组织“考古新识”系列,邀请校内外历史考古文博领域的相关学者撰文,以三星堆考古的新发现为契机,与读者一起进行一次考古之旅,以期透过对考古发现的观察,认识考古发掘观念与技术的发展变化,更是能触摸到考古学工作与研究的价值。以下是复旦大学文物与博物馆学系陈淳教授的文章《三星堆与公共考古》。

▲ 左图为1986年,工作人员在三星堆遗址考古发掘现场2号“祭祀坑”内清理文物(考古学家陈德安供图);右图为2021年3月10日,在三星堆遗址考古发掘现场,考古人员在3号“祭祀坑”内工作。

象牙塔vs鬼吹灯

最近,三星堆的发现引发了一波文物考古的热潮。对这项轰动的考古发现,公众的热情和想象与专家的低调和克制形成了强烈的反差,而央视邀请盗墓小说作者南派三叔亮相直播采访终于引发吐槽。考古学家们纷纷出来表态,批评将盗墓与考古混为一谈的不妥和误导。这个现象一方面说明了大众对文物和考古的兴趣和参与度越来越大,另一方面也说明考古学这门学科还是象牙塔里的学问,没有让老百姓真正了解考古的意义和出土文物的价值。公众的热情需要正确的引导,媒体人的采访导向也需要有专家的眼光,不能媚俗和一味追求轰动效应。所以,三星堆所引发的社会反应是值得我们深思的和直面的一个问题,这也是公共考古学应该关心和亟需加强的问题。

人类对自己的由来和历史有一种天然的兴趣,而考古学本身就是从19世纪的古董收藏和挖宝中发展起来的。今天访问博物馆和游览重要考古遗址已经成为大众日常生活的一部分,因此考古学已经和老百姓的业余文化生活密切相关。然而,社会文化的发展与考古学这门学科的定位和研究却存在很大的不协调,这种不协调就在类似曹操墓和三星堆等考古轰动发现上体现出来。

▲ 电影《夺宝奇兵》海报

迄今为止,考古学还没有从象牙塔里走出来。一方面,这门学科和大众的距离仍颇遥远,这便令很多人从《夺宝奇兵》、《鬼吹灯》和《盗墓笔记》这类电影和小说来满足对考古的好奇,使得挖宝和盗墓小说大受欢迎,历久不衰。另一方面,考古学与历史学家及其他学科专家之间也显得十分隔膜。比如,文史学家陈平原说,考古学有一套“不足为外人道也”的理论术语,阻碍了普通人的接受与欣赏。在他看来,考古学是“门禁”十分森严的一门学科,有深不可测和拒人于千里之外的感觉。历史学家葛兆光也说,上古文明不止是考古学的专利,而且它可以只凭考古发掘的资料来说话。而考古发掘的材料就像地质学的采集标本一样,是纯而又纯,“科学”得不能再“科学”。它的“文化”、“类型”、“地层”和看上去规范而整齐的考古简报常常冷冰冰地使人无法运用他的想象力。所以,多年来考古学尽管与历史学有缘,但是他们的论文和著作却始终自我封闭,要么让人难懂,要么让人觉得他们是在自言自语。他一针见血地批评,考古发现的资料虽然是经过编号的标本,却并不是经过重新理解和阐释了的历史。

所以,要让大众了解考古学是一门严谨的探索性学科,它就不应该单单以轰动发现来体现自身的价值,而应该用自己研究成果和对历史的重建和阐释来增进公众和其他学者对考古资料和远古历史的了解。目前,考古学家的自豪感和成就感还是囿于自身的重大发现,津津乐道于每年的十大或七大考古发现。尽管研究成果往往要滞后于现场发现多年,但是大多数研究成果和发掘报告多以枯燥的材料描述呈现,并没有提供一般人所能理解的历史和解释,这才是值得业内专家深刻反省的问题。

▲ 参观埃及金字塔的游客

“干考古”与材料的解释

今天,中国考古学基本上还是一门技术,以准确和规范的发掘、精确的记录和样本采集以及精致的类型学分析和描述为特点。长期以来,专业杂志要求研究报告只介绍具体发现,不提倡任何个人的解释,使得考古研究成了照章办事的刻板操作。撰写的成果也流于形式,成为罗列出土标本的目录单。还有人认为,考古学是提供材料的学科,如何进行解释是其他人的事情。甚至还有学者认为,考古学是客观的学科,考古学家不应该对材料随意做出主观的解释,要让材料自己说话。结果,大部分考古学家所做的工作只是“干考古”的技术活而已。

当代考古学的发展不再是用一套技术去寻找和发掘古代珍宝和历史遗迹,它还包括一批科学概念、理论模型和分析手段。从某种意义上说,理论方法要比考古发现更重要,因为只有不断提高研究水平,拓宽研究方法,这门学科才能更好地破译文物中所含的古代社会文化信息,让无言的文物活起来,进而才能增进我们对历史的了解。这也是考古学作为一门科学而存在和发展的基础。

在史前研究中,考古材料的收集整理与历史解释属于不同的研究层次。考古学的田野工作涉及发现和提取各种物质遗存的相关技术和方法,在材料的分类整理和时空定位之后便需要进入解释的层面,应对解释的技巧构成了有别于材料处理的一套理论方法。而较高层次的解释在我国学界大体被认为主观性太强,不值得提倡。而且,这种历史重建的解释往往要比大家想象和承认的更加困难,于是便以强调研究的客观性来加以回避。考古学解释的最大挑战就是结论难以把握,即同样的材料可以提出各种不同的另类解释。

史前考古学家的解释工作包括两个方面,一是要解释和重建古人的生活方式,二是要解释社会和文化的变迁。由于这门学科不是一门实验性学科,所以考古学家对材料的解释也具有一定的试错成分,就是对以前的解释需要不断用新研究和新发现来检验。有时,新发现可能完全推翻过去的解释,而新技术的运用和学科交叉的发展可以为材料解释提供更广阔的视野,而且可能获得始料未及的结果。所以,考古学家倾向于将自己的解释视为比较接近真相,但这种真相会随时修改,甚至推倒重来。这种不断发展的解释一般被称为“模型”,它有助于考古学家对材料的性质有明确的设想,是进行研究和做出解释的基础。由于这种解释的证据是不完整和有限的,因此这种解释模型需要不断用后续工作来检验和修正。在这个过程中,由于我们可用的材料甚少,而有关人类行为性质的那些不当且常常错误的概念又发挥着比较重要的作用,因此以问题为导向的理论思考以及有明确目的的信息提炼要比材料收集和整理更加重要。

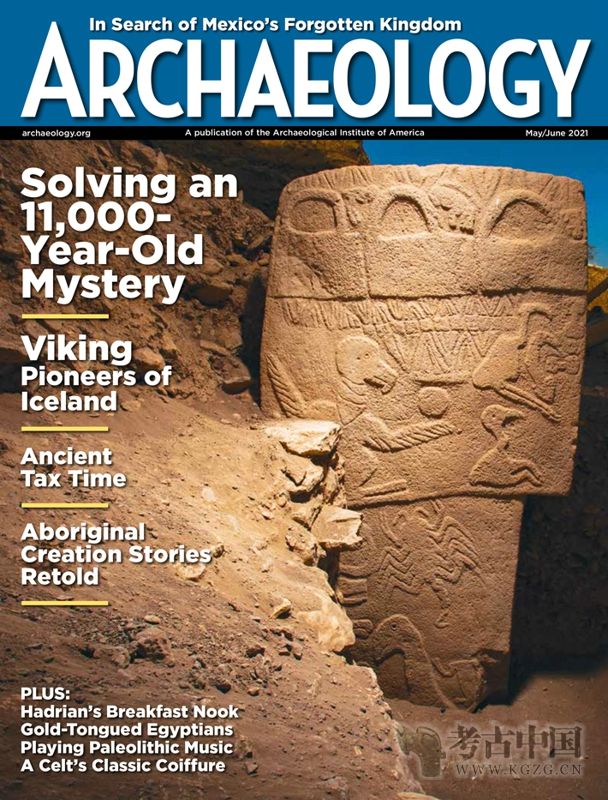

▲ 美国《考古学》杂志

历史重建与公众参与

考古学家并非万能,他们对历史的解释受到材料的性质和自身的能力的制约。对于考古材料的研究和解释来说,有三个困难的梯度,即研究技术和生计比较容易,研究社会结构比较困难,研究宗教信仰和意识形态最为困难。这个困难梯度是由材料的性质所决定的,因为人类生计活动留下来的工具和动植物遗存可以用实证的办法进行比较可靠的分析和解释。比如我们从古人的工具可以了解他们的技术水平,从遗留的动植物可以知道他们吃什么。社会结构的变异范围比较大,与物质文化没有可靠的对应关系,即使有民族志的类比,仍然有很大的不确定性。比如器物特征相近的同一类考古学文化并不一定代表同一批人群。而宗教信仰根本无法从物质材料中提取,是最难解释的内容。像三星堆的发现就是意识形态的物化表现,古人的思想已经消失,其解释的难度可以想见。对于这类材料的解释,考古学家其实并不比普通百姓来得高明,只是他们有专家的理性,不会像一般老百姓那样用外星人来做胡乱的解释。所以,当三星堆有新发现时,公众热情高涨,但是考古学家都比较低调,不愿贸然提供解释,以至于有人误以为考古学家是想刻意隐瞒某种历史真相。

▲ 《大众考古》杂志

考古学家要走出象牙塔,向公众普及他们的材料和研究成果在当今形势下更显紧迫。这在国外也是一个深受重视的问题,这种普及一般有两种途径,一是通过现场参观向受过教育但是缺乏专业知识的普通公众进行阐释,比如美国国家公园的现场参观项目和日本考古学家向参观考古现场的公众进行解释都做得比较成功。二是考古学家撰写科普读物,这点仍然有待改善和提高。有学者批评说,考古学家之间对有些问题的看法都难以交流,更不要说和公众进行沟通了。这是因为,考古学研究和解释是一种将过去零碎而杂乱的材料和信息拼合起来的过程。人类的过去涉及生态环境、技术工具、生业经济、社会组织、交流贸易、战争冲突、宗教信仰等各个方面。这些不同方面都属于某个领域的专攻,而且各个领域的专家普遍缺乏相互沟通。如果考古学家只是关注物质文化,不是将其他领域的研究成果整合到一起,用逻辑推理来将不同的资料和信息拼合成一幅动态的历史图像,那么他们仍然很难提出令人信服的解释。只有深入才能浅出,将枯燥的材料转变成大众喜闻乐见的历史故事应该是考古学家义不容辞的责任。“深入”就是初级解读,专家通过研究提炼各种材料中的人类行为信息,把研究成果发表在专业杂志上。“浅出”是二次解读,要求考古学家用通俗和公众能够理解的方式对他们发研究成果进行普及。

这种二次解读和向公众普及考古知识其实是对考古学家专业水平的挑战,就目前我国考古学研究的操作来看,大体上是对发掘材料的初步整理,同时做些年代学和文化关系的说明。这类初步工作,离透物见人的解释仍然十分遥远。遗憾的是,我们大部分的考古工作都限于材料整理,而各种学科交叉的研究基本上各自为政,多种信息没有得到很好的整合,这样就难以复原古代人类生活的真实图像。

▲ 2007年12月15日,浙江杭州,中学生们在良渚古城遗址尚在测量的东城墙考古现场外围观摩。

解释考古学的理念

目前,虽然中国考古学仍以文化历史学方法为主导范式,但是强调学科交叉和实证方法的过程论范式也在成功尝试之中。不过,后过程论的解释考古学已经提出了更高的要求。解释考古学对实证论的考古学阐释提出批评,认为没有价值观完全中立的考古学解释。考古学家对过去的所有解释都会受到当下社会风尚与专家自身偏见的影响,所以不可能为大众提出完全符合历史真相的解释。

考古学和民族学一样存在主位和客位的分析和解释。主位是指从古人立场来解释考古材料,而客位是指从研究者角度来观察考古材料,并做出客观的解释。对于像三星堆这样的考古材料,采用主位的解释几乎不太可能。而客位的解释往往受制于专家自身的知识背景和研究能力,解释方式也各有不同,而且这些解释大多未必正确。

本文前面提到,考古学家面临的最大挑战就是材料有各种不同的可能性解释。由于人类思想和行为的复杂性,对于物质文化背后的许多动机和原因几乎是难以探知的。所以,解释考古学提倡“多声道”的解释,鼓励专家和公众都参与到材料的解释中来,以提供各种不同可能性的解释。解释考古学认为,考古学家在提供解释时并不掌握着绝对的权威,并强调解释的动态性质,即各种解释应该相互碰撞和补充,并通过考古研究的新发现来不断加以丰富和修正。

从解释考古学的理念来看,目前对三星堆解读的各种声音和专家对话应该是值得鼓励的。问题在于,在解释存在巨大不确定性的情况下,考古学家如何能让自己的见解令公众信服,而不是以专家的权威和身份来压制不同的声音?从这个理念出发,盗墓小说作家南派三叔似乎也应有他的发言权。只不过考古学家应该用自己的实力和成果来说服和公众,并让盗墓小说“相形失色”,而不是用专家的权威来指责不当的解释或堵住别人的嘴巴。考古学家的责任就是让公众领会和信服,盗墓不是考古,而是对考古材料的破坏和损毁。而且,考古学家应该有更大的担当,努力提高自己的研究水平来提供令人信服的证据和解释。在能够利用实证方法解决的问题上,用充分的证据链和逻辑推理来提供比较可信的解释。而在无法确知的古代人类宗教信仰上,考古学家应该尽可能多的提供跨文化案例和跨学科比较,让公众了解世界古代人类思想和行为的复杂性和多样性。如果考古学家能够做到这点,中国的公共考古学就取得了初步的成功。

发表评论 取消回复