发现辽代帝王陵

民国九年(1920)的春天,在内蒙古东部一个叫做林西的边远县城里,人们三三两两地窃窃私语,眼中还闪烁着惊异的目光。一个让人既兴奋又垂涎的消息,在这里不胫而走——“听说有人在山里挖出了宝,我看到了!”前一年,林西地区遭遇旱灾和风灾,庄稼绝收。驻林西的毅军步兵第十营,有百余名兵士携带武器哗变,四散为匪,绑票劫掠。遭逢乱世又颗粒无收,宝藏的消息顿时让林西这个边陲的县城沸腾起来。

当这一惊人的消息传到了当地天主教堂的时候,引起了一位比利时传教士的警觉,他的汉名叫作闵宣化(Jos. Mullie,1886-1976)。1886年,闵宣化出生在比利时的西佛兰德省,1903年加入了圣母圣心会。神秘的东方世界让这位年轻的教士产生了强烈的兴趣,随后闵宣化开始自学蒙古语,并在1909年来到东蒙地区林西的天主教堂担任祭司,同时开展汉语口语的研究。作为一名汉学家,闵宣化敏锐地察觉到这一消息非同一般,于是他决定冒险亲自去探访。

▲ 闵宣化

林西县的北境是与乌珠穆沁旗草原相接的大兴安岭,西拉木伦河从深山中发源而出。沿河而上,在深山中有一处峡谷,当地人称之为瓦林茫哈(Warin-manga)。“瓦林茫哈”是蒙古语,意思是“瓦砾滩”,因为这里柏桦丛生,杂草繁盛,石砖、石瓦、陶瓷的断片等物散存其间。这片峡谷的背后则奇岩突耸、山势延绵,甚是壮观。

1920年6月,闵宣化来到了这里。眼前的景象让这位年轻的汉学家非常震惊。山丘之上有三处宏大的陵寝,由东向西一字排列,被称为东陵、中陵、西陵,三陵中以中陵为最大,被盗掘的正是这里。在陵寝的附近,闵宣化捡到了许多古钱,年号有“至道”、“祥符”、“太平”、“天圣”、“嘉祐”、“熙宁”、“元祐”等,皆是辽代的年号。闵宣化凭借熟悉的史地知识,以及林西地区诸多辽代遗迹等情况,迅速地判定出这里非常有可能就是史籍中记载的辽代帝王陵。

陵地有三,在山坂之上,为山涧所分。三陵中以中陵为广大,其地有白石柱础,黄绿色大瓦,同色屋顶之鸱尾,皆足以证实其地即为辽时之陵殿。坂下有土丘及残毁材料,明示昔日此地建有三门。自此门至陵殿,有一直到。殿建于高阶之上,掘地二三公尺,阶石尚存。此石为人工所置,其迹显然。阶殿废址之东西,亦有废殿之迹,阶殿之后有墓。(闵宣化《东蒙古辽代旧城探考记》)

墓葬在殿后稍偏东的位置。墓葬的券顶已经被掘开,顶部厚有八尺,用三层青灰色的石砖垒成。从盗洞看下去,黑洞洞的,好似一眼深井。正值雨季,墓室里的积水已经深有九尺,根本无法进入。听当地人说,曾经有人在灌满雨水之前进到过墓室里,据说里面深深的墓道一直延伸到山里。这一发现让闵宣化兴奋不已,回到林西之后,他迅速找来史籍参对,并将自己的见闻录辅以考证,题目为《东蒙古辽代旧城探考记》(Les anciennes villes de l'empire des grands Leao au royaume Mongol de Bārin),寄给了法国著名的汉学杂志《通报》(T’oung Pao)。

而保罗·伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)正是《通报》的主编之一。保罗·伯希和曾于1908年到达敦煌,将藏经洞中数千卷敦煌文书、数百幅绘画与幡幢、织物等文物带回巴黎,而声名大噪。此时的伯希和刚刚就任法兰西文学院院士,并担任汉学杂志《通报》的主编。作为当时世界一流的汉学家,伯希和收到这份文稿之后,异常兴奋,他对闵宣化的文稿进行了新的注释,并发表在1922年《通报》的第21卷上。由此,一个已消逝近千年的王朝——契丹,再次回到人们的眼前。

▲ 《通报》闵宣化论文

契丹王朝与皇家陵寝

契丹之名,最早见于南北朝时魏收所作的《魏书》。契丹本为东胡的一支,四世纪以后,一直在东蒙古西拉木伦河流域一带游牧,逐水草而居。南北朝至于隋唐时期,契丹时而向中原王朝称臣纳贡,时而与中原王朝互有攻伐。唐末,中原内乱、藩镇割据之时,契丹首领耶律阿保机(872-926)统一了各部,于907年即皇帝位,916年建国号为“契丹”,定都上京临潢府(今内蒙古赤峰市巴林左旗林东镇)。此后,其国号或称“契丹”或称“辽”,先后与五代以及北宋相对峙。契丹国势极盛之时,其疆域:总京五,府六,州、军、城百五十有六,县二百有九,部族五十有二,属国六十。东至于海,西至金山,暨于流沙,北至胪河,南至白沟,幅员万里。(《辽史·地理志》)

所谓五京,即上京临潢,中京大定(内蒙古赤峰市宁城县),东京辽阳,南京析津(北京市),西京大同;六府为临潢府、大定府、辽阳府、析津府、大同府、兴中府(河北省霸州市),长城以内的河北、山西等省的北部地区均在其统治之下。在中国历史上,契丹同其后的金、元以及清一样,都是由北方的少数族裔所建立的国家。它们一面统领着北方其他的少数族裔,同时又占有中原之一部或者全部,国外学术界称此类由少数族裔所建立的国家为“征服王朝”。

▲ 《通报》梅岭蕊论文

契丹王朝先后经历九帝:太祖(耶律阿保机)、太宗(耶律德光)、世宗(耶律阮)、穆宗(耶律璟)、景宗(耶律贤)、圣宗(耶律隆绪)、兴宗(耶律宗真)、道宗(耶律洪基)、天祚帝(耶律延禧)。直至1125年,契丹王朝才为女真人所建之金(1115-1234)所灭。九帝中除了末帝耶律延禧之外,皆有陵寝。契丹的帝王陵共有三处,第一处在内蒙古巴林左旗的林东县,为祖陵(太祖)、怀陵(太宗、穆宗);第二处在辽宁省北镇市医巫闾山,为显陵(世宗)、乾陵(景宗);第三处在内蒙古林西县,为庆陵(圣宗)、兴陵(兴宗)、福陵(道宗)。闵宣化在瓦林茫哈所发现的陵寝,正是这第三处帝王陵(前两处帝王陵一直没有进行过系统的考古发掘)。

辽代有四季捺钵的制度。捺钵,为契丹语,意为行帐、行在。《辽史·营卫志》云:秋冬违寒,春夏避暑,随水草就畋渔,岁以为常。四时各有行在之所,谓之“捺钵”。

作为草原民族的契丹,皇室在四季皆有捺钵之地,以在当地狩猎捕鱼。林西一带的兴安岭古称黑山,其山脉中有缅山、赤山。缅山、赤山山势雄拔,草木繁茂,常有野猪、鹿等野兽出没,是辽代皇家夏季捺钵的猎场。据《辽史·圣宗本纪》记载,圣宗耶律隆绪(972-1031),非常喜欢此处,常常在此避暑射猎。太平三年(1023),圣宗将此处的缅山赐名为“永安山”。《辽史·地理志》云:圣宗驻跸,爱羡曰:“吾万岁后,当葬此。”遵遗命,建永庆陵。有望仙殿、御容殿。置蕃、汉守陵三千户,并隶大内都总管司。

圣宗死后,兴宗耶律宗真(1016-1055)于景福元年(1031)遵遗命将圣宗安葬于此,称庆陵,并将此地更名为“庆云山”。其后,兴宗、道宗都祔藏于此地,是为兴陵、福陵,三陵又合称庆陵。

辽代末年,金人在辽东地区兴起。随着辽金的战事以及金人的入侵,辽代的帝王陵也遭到了破坏。天庆九年(1119):金人攻陷上京路。祖州则太祖之天膳堂,怀州则太宗之崇元殿,庆州则望仙、望圣、神仪三殿,并先破乾、显等州如凝神殿、安元圣母殿,木叶山之世祖享殿诸陵,并皇妃子弟影堂,焚烧略尽,发掘金银珠玉。(叶隆礼《契丹国志》)

1125年,天祚帝耶律延禧也被金人所俘,契丹王朝灭亡。此后,这些帝王陵寝以及契丹民族,都湮没在了历史的长河之中,渐渐被人忘却。

▲ 辽道宗汉文哀册

国际汉学界的契丹研究

就在闵宣化的论文在《通报》上发表的同时,在林西,另一位比利时传教士也踏上了探访之路,他的汉名叫作梅岭蕊(L.Kervyn,1880-1939)。梅岭蕊同闵宣化一样,出生于比利时的西佛兰德省。1905年,梅岭蕊到来中国东蒙古地区传教。帝王陵的发现让这位传教士分外激动。1922年6月,梅岭蕊会同了林西县的知事王士仁,组织了民夫对墓葬进行了挖掘。他们来到西陵,用抽水机抽干了陵墓中的积水,渐渐露出了墓室。主墓室为穹隆形的砖室,长5.6米,宽9米,墓道两侧还各有两间墓室。各墓室之间用三米长的厚柏木板隔开,柏木板已被盗墓者劈开,尸骨散落在棺底。知事王士仁将陵墓中尚未被盗走的陪葬品带回了林西县城,而弃置在墓室中的哀册,却让梅岭蕊眼前一亮:

墓内之泥土中,求得刻有文字之四石碣,因不谙捶拓之法,遂以五日之力,逐字抄录。此四碣之二为汉文,二为契丹文。契丹文之二碣,一为五百八十三字,一为八百五十六字。前乎此者,为人所知之契丹文仅有五字,今则发现千余字之多,故极有研究之价值。(梅岭蕊《辽陵之契丹文字》)

传世典籍中,除了陶宗仪《书史会要》中记录有“朕敕走马急”五个契丹文字之外,人们完全不知道还有其他的契丹文字。梅岭蕊用了五天的时间,将哀册的文字抄录了下来,通过汉文哀册上的文字,梅岭蕊认定西陵是辽道宗耶律洪基(1032-1101)的陵墓。随后梅岭蕊将自己的见闻辅以考证,发表在1923年《北京天主教会杂志》(Le Bulletin Catholique de Pékin)的第118号上,题为《辽道宗陵墓与首批被发现的契丹碑文》(旧译名《辽陵之契丹文字》,Le tombeau de l'Empereur Tao-Tsong des Leao et les premières inscriptions comme en écriture K'itan)。对契丹陵墓持续关注着的伯希和,迅速对这一发现做出了反应。他将梅岭蕊的论文加以新的注释,并在当年《通报》的第22卷中转载全文。这一论文的发表,可谓一石激起千层浪,整个世界学术界因这一发现而沸腾。

▲ 鸟居龙藏夫妇

与此同时,民间的盗掘也一直没有停止过,发现墓葬的传闻从林西县一直传到当时热河省的首府——承德。到了1930年的夏季,热河省主席汤玉麟的儿子汤佐荣,带领着军警对瓦林茫哈的辽代帝王陵进行了大规模的挖掘。由于中陵积水太深,无法挖掘,东陵和西陵的墓道被完全掘开,分隔墓室的柏木板被劈碎,各室内中尚存的陪葬品被全部洗劫一空。在墓室中,汤佐荣还发现了辽圣宗和仁德皇后、钦爱皇后(东陵)、辽道宗和宣懿皇后(西陵)的汉文哀册和篆盖五组十块,以及契丹文哀册和篆盖两组四块,共计十四块石刻。他调动军警用牛车将发现的所有陪葬品及石刻等,全部运回了承德,随后又转运至奉天(沈阳)汤玉麟的公馆。1949年,辽宁省博物馆(时称东北博物馆)建立,落址在汤玉麟公馆,而今这些石刻成为了辽宁省博物馆的镇馆之宝。

就在汤佐荣盗掘陵墓之后的数月,日本学者鸟居龙藏(1870-1953)一行来到林西调查。鸟居龙藏时任日本东方学院东京研究所的研究员,并一直受聘于日本政府,在东北亚满蒙及朝鲜半岛进行考古学、人类学和民俗学调查。1930年10月,鸟居龙藏到达瓦林茫哈,并先后对东陵、中陵和西陵做了考察。各个陵墓中泥水满地,满目疮痍。鸟居龙藏后来回忆说:

至于稍为完整之东陵,一入正门自通路至各室,均涂有石灰,壁间绘有人物,墙壁上部天棚及各室均门上均有装饰花纹。中央大室,绘有四季山水。山水壁画,各高一丈八尺五寸,宽一丈二尺。而其人物山水画及装饰意匠图样等,不惟可视为辽代文化艺术,抑且为北宋以至唐末五代时之史迹资料焉。室中有王棺,前列木偶,分契丹固有及汉俗风习两种。

中陵破损最甚,内部木柱等物悉被窃去。砖面壁画装饰图样,亦已剥落无遗,实无可观。加以流水浸润,湿至天棚。倘能微存旧迹,即使完整不及东陵,亦自可想见圣宗陵墓之宏丽矣。

西陵约于十年前曾被某外人盗掘。去年又华人发掘,遂至人骨(头骨)散乱。墙面天棚破坏不堪,壁画等物一无可观。木柱木门等显被窃去,木片散在各处。(鸟居龙藏《发见辽陵始末记》)。鸟居龙藏和太太鸟居君子以及助手,对各墓室进行了测绘并对东陵的壁画进行了拍照。回国之后,鸟居龙藏将自己的发现发表在《国华》杂志的41编上,题为《关于辽代的壁画》(「遼代の壁画について」)。此后的1933年,鸟居龙藏又携家人再次对东陵中的壁画进行了考察和绘制,考察结果在1936年出版,是为《考古学之所见辽文化图谱》(『考古学上より見たる遼之文化圖譜』)。鸟居龙藏的发现以及随后一系列论文的撰写,也同样震动了日本学术界,因为人们根本不知道辽代帝王陵中还有如此精美的壁画。此后,建筑史研究家竹岛卓一(1901-1992)、美术史研究家黑田源次(1886-1957)等人都到此处对壁画进行探访,并发表了相关的研究成果。日本学者羽田亨、岛田好、岛田贞彦、鸟山喜一等学者也先后跟进,对契丹文字、辽陵壁画、陵墓中出土石刻等展开研究。

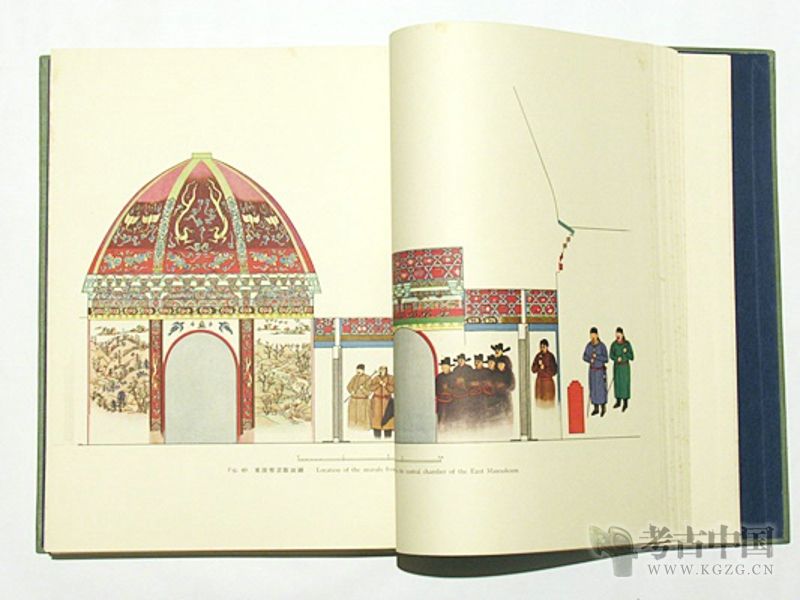

▲ 墓室壁画复原图

其中最值得一提的是当时京都大学的学者——田村实造(1904-1999)。1931年7月,日本东亚考古学会组织了内蒙古调查团,对察哈尔省以及锡林郭勒盟进行考古、历史、人类、地质以及语言等各方面的综合学术调查。当得知辽代帝王陵被发现的情况之后,同年8月,正在北京留学的田村实造与时任东方文化学院研究员的江上波夫(1906-2002),专程到林西的辽代帝王陵进行了考察。庞大的陵墓遗址群、华美的壁画与一片狼藉的墓室,让田村痛心疾首。由于时间有限,二人无暇在此进行科学考察,但是此事却一直萦绕在田村的心头。

终于在1939年,田村实造邀请了考古学者小林行雄(1911-1989)等共九人组成了考古队,从8月23日到9月7日,专门对庆云山的地形、三陵的墓室以及地面建筑群遗迹、东陵中的壁画进行了最为全面而科学的考察和测绘。为了保护陵墓,在考察结束之后,考古队将墓室回填。从此,林西的辽代帝王陵墓再也没有被重新开启过。

▲ 庆云山

田村实造的调查结果,在战后的1953年出版,题为《庆陵:关于东蒙辽代帝王陵及其壁画考古学的调查报告》(『慶陵 : 東モンゴリアにおける遼代帝王陵とその壁畫に關する考古學的調査報告』)。这部著作也是唯一通过科学考古且最为全面对辽代帝王陵进行调查研究的报告书,称之为迄今辽代帝王陵研究最权威的学术著作也不为过。

中国学者对契丹文的释读

就在国际汉学家们对辽代帝王陵展开研究的同时,中国学者们也未停歇。1930年,东三省博物馆常务委员卞鸿儒(1896-?)与中央研究院史语所的考古学家梁思永(1904-1954)等人组成考察团,对林西一带的辽代遗迹进行了实地探访。1931年,卞鸿儒在《东北丛刊》第14期上发表了《热河林东契丹国书墓志跋》一文,首次向国内学术界发布了庆陵出土契丹石刻的情况,并刊布了《宣懿哀册》的部分拓本,这些内容同样也轰动了中国学术界。

此时,正值中国学术界边疆研究兴起的时代,加之清代文字学、训诂学、音韵学等小学研究成果的积淀,使得契丹文字成为了当时许多中国学者们共同关心的学术热点。罗振玉、孟森、厉鼎煃、罗福成、罗福颐、金毓黻、王静如、谢国桢、魏建功等学者皆参到契丹石刻的识读与整理之中。在众多学者中,以罗福成、厉鼎煃、王静如三人撰文最多,取得研究成绩也最大,他们构成了中国契丹文字研究第一代学者的代表。

▲ 罗福成《道宗皇帝哀册释文》

其实,学者们对契丹文字的破译,可谓困难重重。从契丹文本身来看,有契丹大字与契丹小字之分。神册五年(920),太祖耶律阿保机颁行契丹大字,其文字直接脱胎于汉字。随后的天显元年(926),又对文字进行了改革,减少笔画和字数,推行的文字为契丹小字。契丹小字大体为表音文字,它以“原字”作为基本的读写单位,每一个契丹小字由一到七个不等的原字互相拼读组成。随着契丹的灭亡,契丹文字也埋没在了历史的尘埃之中,成为了无人可以识读的“天书”。当时的学者们面对着这些奇怪的文字,完全不清楚其字音、字义和语法。那么,应该怎样打破这种研究上的僵局呢?

当时学者们想到了一种方法,被称为比较法。所谓比较法,“就是用契丹字的资料同有关汉字资料进行内容方面的对照考证,确定哪一个契丹字与哪一个汉字相当,从而了解其字的含义。”(清格尔泰等《契丹小字研究》)比如辽道宗有契丹文、汉文两组哀册,学者们虽然不认识契丹哀册上的文字,但是汉文哀册首题“道宗仁圣大孝皇帝哀册”,随后是“某年某月某日皇帝崩于何处”的叙述,哀册的结尾则是“呜呼哀哉”四字。契丹文哀册的格式也与之相同,那么,契丹文哀册相对应的部分也应该是这类信息。学者们正是应用这种方法,释读出了诸如数字、干支、年号、庙号以及年月日等一系列契丹文字。

经过了近一个世纪,如今学者们依旧在为了破译契丹文字而努力着。伴随着学术关注点的更新,与契丹相关的考古学、人类学、民俗学、建筑学等方向都在不断推进,这些学问可以统称为“契丹学”。得益于民国时代那些中外学者们的共同努力,如今契丹学已经成为了欧美、日本、中国学术界共同推进的国际性学术课题。契丹这个业已消逝的民族也再次回到人们的面前,并将在学者的研究中越来越清晰。

发表评论 取消回复