本文所论古代中国西南主要指战国秦汉时期的云贵高原和川西高原一带,即历史上的西南夷地区。西南夷“异俗殊风”,其创造的绚丽多彩的青铜文化具有浓郁的地域风格和民族特色。因地处边陲,且所在区域又是古代亚洲东南部重要的文化传播通道和族群迁徙走廊,故对西南夷的考古研究除了应关注其自身文化的发展、演进以及同内地特别是中原文化的互动和融合外,还需多着眼其与域外的各种往来及联系。

东南亚与中国西南接壤,又有元江—红河、澜沧江—湄公河、怒江—萨尔温江以及伊洛瓦底江等多条大河沟通,所以两地很早便有了文化上的联系。就历史上的西南夷而言,其与东南亚的联系曾非常密切。这方面文献记载虽少,但在考古学上却有较多反映。观察两地青铜时代至早期铁器时代的考古遗存,常见各种相同或相似的文化因素。此种现象,有些可能是共同的文化渊源或相近的文化传统及习俗使然,但也有很多是由地区或族群间的各种交流造成,此外族群迁徙在其中也扮演了重要角色。因此,加强这方面的考察,不但可深化和拓展战国秦汉时期西南夷地区历史文化的研究,而且有助于了解历史上亚洲东南部的族群关系、族群迁徙及各地间的交通往来情况,对认识东南亚古代文明的形成和发展也有一定的意义。

反映西南夷与东南亚联系的考古材料很多,但以青铜器的发现最为丰富。另外,对当时的社会生活和社会经济及文化交流而言,青铜器的作用也更为突出。鉴于此,本文拟以考古发现的青铜器为中心,并从青铜技术和青铜艺术的视角展开研究。

一 青铜礼乐器

鼓、钟等大型青铜乐器在战国秦汉时期的西南夷地区和东南亚均较常见,在使用上,它们多带有类似于中原地区的礼器的功能。

(一)铜鼓

铜鼓是中国南方以及东南亚古代很多民族都铸造并使用的一种青铜乐器,常作为权威或财富的象征,出现在政治、祭祀、战阵以及丧葬等场合或仪式中。一般认为,铜鼓起源于云南中、西部,年代约为春秋时期,以万家坝型铜鼓为代表(图一,1),后来向东、南等方向传播,并逐步发展为战国秦汉时期十分流行的石寨山(图一,2、3)、文山、东山等型铜鼓。其中,东山型铜鼓是东山文化的典型器物之一(图一,4、5),主要分布于越南北部,一度十分繁盛,铸造及使用者为当地的骆越等族群。不过要指出的是,对于楚雄万家坝墓地等滇西青铜文化遗存的断代,学术界还存在分歧。其中就有学者提出,万家坝型铜鼓并不是原始铜鼓,也非石寨山型铜鼓的源头,其与后者年代相近,并行发展。可见,早期铜鼓起源及流变过程是个复杂问题,尚待进一步究明。但不管怎样,从早期铜鼓的分布、铜鼓图像反映的生活习俗以及青铜制造业发达的先后等多方面看,判断铜鼓的发源地在中国西南是没有问题的。一些越南学者认为铜鼓起源于越南北部,事实上并没有依据。所以,以骆越为主的东山文化人群在铸造、使用铜鼓方面最初应受到了中国西南诸民族的影响。这种影响的产生,可能主要与族群间的接触、交流有关。有学者指出,使用铜鼓的民族可能有着某些共同的文化渊源和习俗,甚至族属或族源相近。这些看法都有一定道理,有助于我们理解铜鼓的起源、传播和发展。

此外应注意的是,东山型铜鼓虽有自己的一些特点,且矿料来源和西南夷地区的铜鼓有所不同,但其基本形制与石寨山型、文山型等铜鼓是颇为接近的,并有不少共同或相似的装饰元素,如各种几何纹及芒纹和竞渡、羽人、翔鹭等纹饰。所以,铜鼓在越南北部虽有进一步发展,但绝不是孤立进行的,在鼓的设计及铸造上,当地骆越人与滇、句町等西南夷族群应不乏交流。

越南中、南部以及老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚(图一,6)等地都发现过早期铜鼓,但不及中国西南和越南北部发达,因此一般认为,它们多是由这两地传播而来的,或是受其影响在当地出现的。不过,对于这些铜鼓的传播,以往多推测是通过贸易、赠予等途径实现的,或有失偏颇。首先,从早期铜鼓的功能看,其既非日用品,也不是用于享受的奢侈品,所以作为普通货物或贵重礼物运至远方的可能性不大。其次,从发现地点看,它们的分布与很多贸易线路及贸易中心无明显对应关系。有学者对越南中、南部和柬埔寨一带出土的黑格尔Ⅰ型铜鼓(早期铜鼓的主要类型)进行分析,发现它们大多出自内陆地区,而很少见于古代沿海贸易中心附近。可见,贸易和馈赠应当不是早期铜鼓在东南亚传播的主要途径。值得注意的是,与这些铜鼓共出的经常有来自西南夷或东山文化区的其他文化因素,包括一些特殊的埋葬方式,如泰国翁巴(Ongbah)洞穴遗址发现的黑格尔Ⅰ型铜鼓(图一,7)与船棺葬并出,柬埔寨波赫(Prohear)墓地出土的早期铜鼓(图一,8)与套头葬等可乐文化葬俗共存。这些都表明,早期铜鼓在东南亚的传播可能主要是伴随着族群迁徙而进行的。联系到秦汉帝国开拓、经略中国南方的历史背景,西南夷和骆越中的部分人群特别是一些上层人士可能曾多次向东南亚各地迁徙或逃亡,铜鼓在这些地方的出现应与此有密切关系。

(二)羊角钮铜钟

羊角钮铜钟与一般的铜钟结构相似,但因顶部两侧歧出羊角状鋬钮而得名,另外其外形如半截橄榄或半个椭圆体,亦很有特点。有学者指出,羊角钮铜钟虽很有特色,但仍属中国先秦乐钟体系,是一种地方型乐钟。

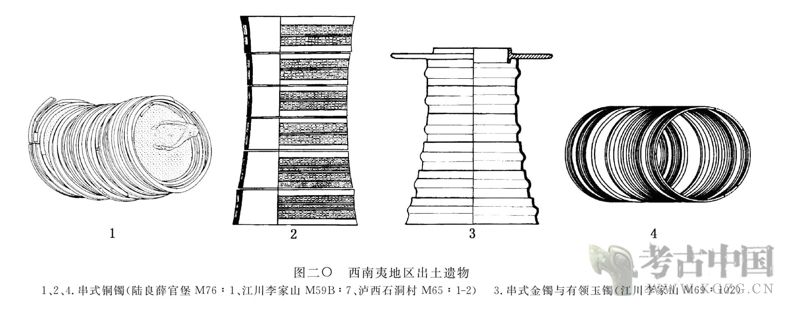

在中国境内,羊角钮铜钟主要发现于云贵高原及两广、湖南等地,集中分布在元江、西江和湘江流域。在云南楚雄(图二,1)、晋宁、广南以及广西西林(图二,3)等地发现的西南夷墓葬中,均有随葬羊角钮铜钟的。此外,云南新平、元江、麻栗坡(图二,2)、西畴等地以及贵州安龙也出土过此类铜钟,推测多为西南夷的遗存。羊角钮铜钟经常多件一起出土,如楚雄万家坝M1在腰坑内置一套六件,形制相同,大小依次递减。可见其类同于内地的编钟,具有礼器功能。

越南北部的东山文化区也发现不少羊角钮铜钟(图二,4、5),永福省大村(Lang Ca)墓地还出土过其陶质铸范(图二,6)。这些羊角钮铜钟在形制上与西南夷地区所出大体相同,但外壁纹饰有一定区别。西南夷地区的多饰人面纹及牛、鼍等动物纹,而越南北部的多饰鹭鸟纹。可见,它们应多是当地铸造的。有学者曾统计越南北部出土的羊角钮铜钟约有九件,但由于很多资料尚未公布,且存在大量非发掘品,其实际数量当不止这些。笔者在越南北部考察和参观时,所见羊角钮铜钟不下数十件。

值得注意的是,羊角钮铜钟常与铜鼓一起出土,如楚雄万家坝M1、晋宁石寨山M6以及广南牡宜和西林普驮的句町贵族墓均是如此。位于越南北部义安省的鼎乡(Lang Vac)墓地,亦既出土羊角钮铜钟又出土东山型铜鼓。在广西左江岩画中,可见羊角钮钟和铜鼓放在一起的场景。这些都暗示,两种器物之间可能有某种内在联系。有学者提出,羊角钮铜钟和早期铜鼓是一对孪生子,都是由滇西向东、向南传播的,只是前者没有后者那么强的生命力,西汉以后就逐渐消失了。实际情况是否如此,鉴于楚雄万家坝墓地等滇西青铜文化遗存的年代存在争议,笔者认为还需要更多的材料来证实。目前看来,至少在分布上,羊角钮铜钟并不像铜鼓那么广泛,特别在西南夷地区,其实际主要发现于元江流域和滇东南一带。另外,西南夷地区还出土很多半环钮的铜(编)钟,且经常与铜鼓共出,表明对西南夷来说,羊角钮铜钟并不是铜鼓的固定搭配。由此可见,羊角钮铜钟的出现尽管与中国的乐钟文化有关,但具体的源流及传播途径仍需要进一步探究。当然不管怎样,羊角钮铜钟的铸造和使用,同样反映了不同地区以及不同族群间的联系,由其发现和分布可以看出,分布于元江流域和滇东南的西南夷族群与越南北部的骆越关系尤其紧密,彼此交往也多。

二 青铜容器和炊具

在西南夷地区与东南亚出土的青铜器中,均能见到容器和炊具,且有一些相同或类似的发现,重要的如铜提筒、束腰铜盒及立耳敞口铜釜等。

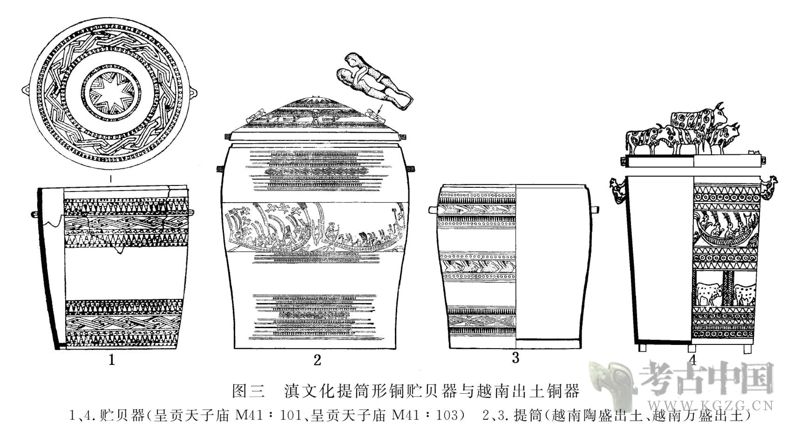

(一)铜提筒

铜提筒是一种圆筒形的青铜容器,为东山文化的典型铜器,大量发现于越南北部(图三,2、3)。两广地区汉代尤其是南越国时期的遗存中也出土过不少铜提筒,它们可能是受骆越人的影响在当地仿制的,也可能是通过贸易、进献由越南传入。

西南夷地区也偶有铜提筒出土,见诸报道的有两件,出自云南个旧黑蚂井和广南牡宜。黑蚂井的铜提筒为采集品,出土地点是一处主体年代为西汉晚期至东汉前期的汉式墓遗存,其形制和纹饰均接近两广地区出土的同类器,可能来自于岭南地区。牡宜铜提筒为农民犁地时挖出,器形、纹饰不详,出土地点是一处战国至西汉时期墓地,可能为句町的遗存。句町邻近骆越,由此可看出二者关系的密切。

滇文化中有部分筒形铜贮贝器,造型和铜提筒颇为相似,典型的如呈贡天子庙M41出土的三件,器身形制及纹饰与铜提筒相近,只是盖、耳、足等细部结构略有差异(图三,1、4)。这种贮贝器的制作应当受到了铜提筒的启发,甚至可能就是由铜提筒改制而成的。其一方面说明滇人在青铜器制造中吸收外来文化因素,另一方面也反映出他们与越南北部骆越之间应有较多的联系。

(二)束腰铜盒

束腰铜盒由盖、身扣合而成,整体近扁长方体,呈束腰状。盒盖和盒身多带环钮,以两侧居多。器表饰菱形纹、涡纹和圆圈纹。在中国境内,此种铜盒只见于滇西横断山区,包括昌宁(图四,1)、隆阳、腾冲、泸水(图四,2)等地,过去都是农民挖地时偶然出土,近年来昌宁大甸山墓地发掘出土了多件,确定其年代不晚于汉代。从分布及年代看,这些束腰铜盒可能是历史上生活于滇西横断山区的哀牢夷的遗物。据《华阳国志·南中志》和《后汉书·南蛮西南夷列传》记载,哀牢为农耕定居民族,有王,东汉时归附汉朝,汉朝先于其地设西部属国,后置永昌郡。大甸山墓地所出束腰铜盒均见于规格较高的土洞墓,其他零散发现者一般也与钺、案等铜器共同出土,可知其为贵重物品,当为哀牢上层人物所有。此种铜盒的用途尚不清楚,过去或称为箭盒,但从结构看显然不妥。

近年越南发现一些束腰铜盒,结构与昌宁大甸山所出颇为相近,很值得关注。其中有两件出土于越南南部同奈省云舟山(Nui May Tau)(图五,1),出土时与多件带翼铜戈及圆形碟状铜乐器同放于一陶罐中,结合所在区域即湄公河三角洲一带的青铜文化分析,应为公元前后即中国汉代的遗物。两件铜盒器形略小,器身瘦长,圆润,钮等细部结构及纹饰与大甸山出土有一定差异,不过就基本结构和整体风格而言,二者是相同的,彼此应有联系。根据这些发现,或可推测汉代前后哀牢文化曾向南传播进入中南半岛,并沿湄公河南下到达越南南部。在距云舟山仅数十公里的行棉(Hang Gon)遗址还出土过和昌宁大甸山相近的铜牛角(图六,1、2),而此种铜牛角目前在其他地方均未发现,可进一步说明两地的联系。至于哀牢文化进入中南半岛的背景,因资料有限暂无法深入讨论,但从多方面看,族群迁徙可能在其中发挥了重要作用。

根据文献记载和考古发现,有学者推断哀牢夷与濮系民族关系密切。而一般认为,上古的濮人就是后来的僚人。《史记》、《汉书》中均未见关于哀牢的记载,“哀牢”一名可能是较晚的时候才出现的,而其音和“僚”相近。值得注意的是,湄公河流域的老挝过去称寮国,在明清时期中国及越南的一些史籍如《皇明象胥录》、《大越史记全书》中又称哀牢。这一方面旁证了哀牢和僚相通,另一方面说明,中国古书中提到的哀牢与今天老挝的主体民族——老族有着渊源关系。而据《大越史记全书》记载,哀牢于六世纪时便已出现在了老挝。这样的话,汉代前后哀牢夷沿澜沧江等河流向南迁徙进入中南半岛是完全可能发生的事情。上面提到,越南出土的束腰铜盒较之滇西所出在形制、纹饰等方面已有一些变化,亦表明此种文化传播与贸易等途径无关,将之视为族群迁徙过程中的文化变异似比较合理。

缅甸北部发现过一件由盖、身套合而成的铜盒(图五,2),出土于伊洛瓦底江支流——萨蒙河(SamonRiver)附近的拜迪根(Badigon)遗址。与滇西出土的束腰铜盒相比,此件铜盒器身较方,腰腹部略向外鼓,不过其基本结构还是相似的,且盒身两侧带环钮,器表纹饰风格相近,因此笔者判断它们之间应有一定联系。实际上,除了这种铜盒,包括萨蒙河流域在内的缅甸北部还出土不少滇西等地常见的荷包形铜钺,并发现类似于昌宁大甸山的不对称形铜钺(详见下文)。因此,青铜时代至早期铁器时代缅北与滇西之间应有较多的文化联系。据《华阳国志·南中志》载,古哀牢国“其地东西三千里,南北四千六百里”,东汉置永昌郡后,境“有闽濮、鸠獠、僄越、裸濮、身毒之民”。僄越即缅甸族之古称,至今仍是缅甸主体族群。《南中志》还记载:“至世祖建武二十三年,(哀牢)王扈栗遣兵乘箄船南攻鹿茤。”有学者认为,鹿茤就分布于伊洛瓦底江一带,为当时哀牢西境称邑王者。可见,汉代前后缅北和滇西诸族群关系密切,且常有往来和互动。另外,这两地都处在古代西南丝绸之路上,贸易通道也促进了彼此间的联系。就拜迪根出土的铜盒而言,由于其形制有所变化,推测是当地居民受哀牢文化影响而仿制的器物。

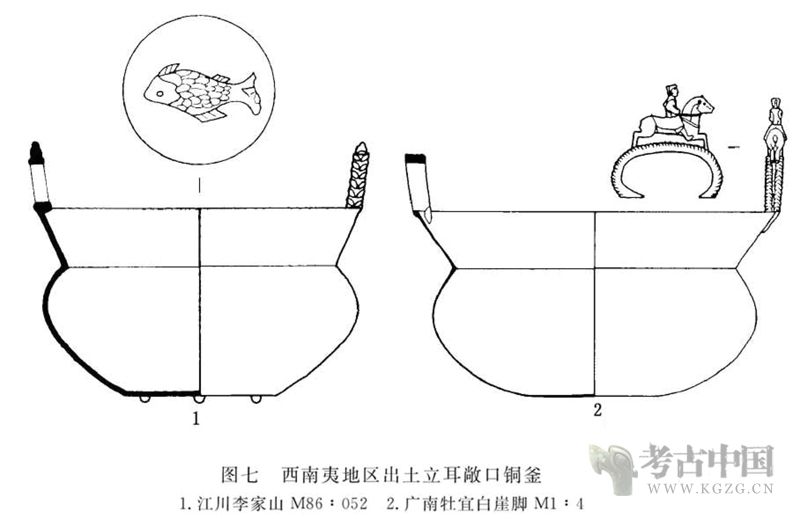

(三)立耳敞口铜釜

在西南夷地区的考古遗存中,常见一种立耳敞口的铜釜,束颈,沿上竖立双辫索状耳,有的耳上再立鸟、马等圆雕装饰,多平底,少数近圜底,部分外底饰十字界格和四个矮足状的对称乳丁,个别内底饰鱼纹(图七,1、2)。这种立耳敞口铜釜出现于西汉时期,以西汉中晚期最为流行,东汉早期仍在使用,可能由西南夷特有的鼓形铜釜演变而来,除见于滇文化以及其他西南夷墓葬外,在云贵高原的很多汉式墓以及四川、重庆、广西的一些汉文化遗存中也时有出土。

越南北部也发现不少立耳敞口铜釜,主要出土于富寿(图八)、北宁、兴安和河内等地,形制特征与云贵高原所出基本一致,有的立耳上也有鸟等圆雕。由于东山文化中极少见铜釜,所以基本可判断这些立耳敞口铜釜多是从西南夷地区传入的。结合立耳敞口铜釜在西南夷地区的出现和发展情况分析,这些铜釜进入越南北部的时间估计在汉武帝开西南夷以后,与西南夷中的一些族群向南迁徙有关。

三 青铜兵器和工具

青铜兵器和工具在西南夷地区及东南亚均有大量出土,它们风格独特,形制多样,其中还有很多相同或相近的类型。

(一)一字格铜剑

此类铜剑是西南夷系统铜剑中数量较多的类型,其基本特征是格呈长条状,形如一字,另外多空首呈喇叭口状,曲刃。一字格铜剑在晋宁石寨山、江川李家山等滇文化墓地以及滇东高原的很多西南夷遗存中均有较多出土(图九,1-3),另外滇东南和贵州、广西两省区的西部以及越南北部(图九,4、5)也有发现,可见其分布甚广。越南北部出土的一字格铜剑过去多认为是东山文化的遗物,但实际其中有一部分无论在形制还是纹饰上都与西南夷地区所出相同,笔者推测它们是通过各种交流或随族群迁徙从西南夷地区输入的;另一部分一字格铜剑风格有所不同,主要表现为茎首呈封闭式蕈状,剑身中部较宽,纹饰也有一定的地方特点,可能为骆越人的仿制品。东山文化中常见的铜剑主要有人形雕像茎首剑、镂空壶形茎剑和“T”形茎剑等,剑格两端多下卷,当地一字格铜剑的制作和使用显然与西南夷文化的影响有很大关系。

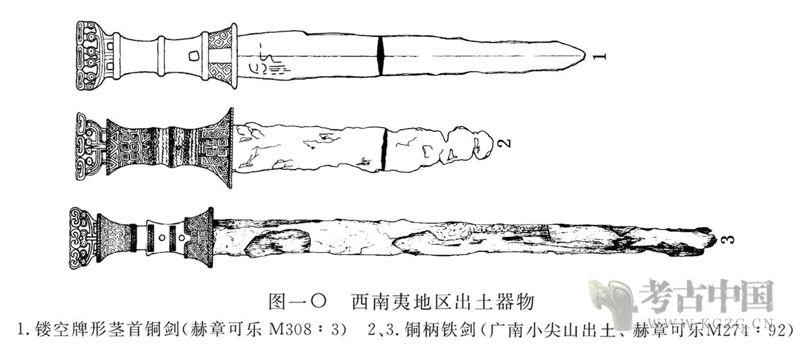

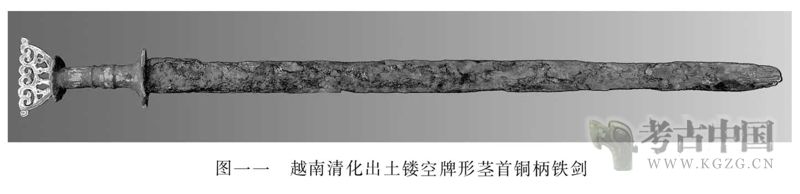

(二)镂空牌形茎首铜剑

此类铜剑形制比较特别,突出特征是茎首有一呈镂空牌形的装饰物。在西南夷地区,此类铜剑仅出自黔西北的赫章可乐,是可乐文化最具代表性的兵器(图一〇,1)。其最早出现于战国时期,后来还发展出茎部形制相同的铜柄铁剑( 图一〇,3),并向外流传。云南昭通、晋宁、江川、曲靖、陆良和广南( 图一〇,2)等地均零星出土过可乐文化的镂空牌形茎首铜柄铁剑,其中除个别外,形制、风格均与可乐所出相同。

令人关注的是,近年越南北部的清化、义安等省即马江和朱江流域也出土了一批镂空牌形茎首剑。据发表的资料及笔者参观所见,这些剑以铜柄铁剑居多,整体造型及风格很接近可乐文化的镂空牌形茎首剑,但细部结构和装饰也有自己的一些特点(图一一)。从多方面看,越南所出镂空牌形茎首剑年代相对较晚,约在东汉时期,笔者推测它们应源自可乐文化,但不是直接的输入品,而是在当地制造的,制造者为南迁的可乐文化人群。此种镂空牌形茎首铜柄铁剑在泰国东北部的程逸府也偶有发现,估计是由越南北部传入的。另外上文提到,柬埔寨的波赫墓地近年发现了套头葬等可乐文化的葬俗,说明可乐文化人群曾迁徙至中南半岛的南部。

《后汉书·循吏列传》记建武初任延为九真太守,善治,“于是徼外蛮夷夜郎等慕义保塞”。《孝安帝纪》和《南蛮西南夷列传》提到永初元年“九真徼外夜郎蛮夷举土内属”之事。汉代九真郡位于今越南清化、义安和宁平一带,正是越南镂空牌形茎首剑的主要发现区域。而曾有学者指出,“九真徼外夜郎蛮夷”是汉成帝时夜郎王兴被杀后,因受句町等族所迫,从牂牁郡迁徙而来的。目前对可乐文化的族属特别是其与夜郎的关系仍有不少争论,但考古发现与文献记载如此契合似乎不是偶然。总之,越南北部发现的镂空牌形茎首剑既反映了西南夷族群向东南亚的迁徙,也为夜郎考古和夜郎文化的探索提供了重要线索。

云南晋宁原昆阳磷肥厂出土的一件镂空牌形茎首铜柄铁剑现藏云南省博物馆,茎部形制、纹饰与越南北部出土的同类剑风格相近。此剑很可能由越南北部输入,而非直接来自可乐文化。

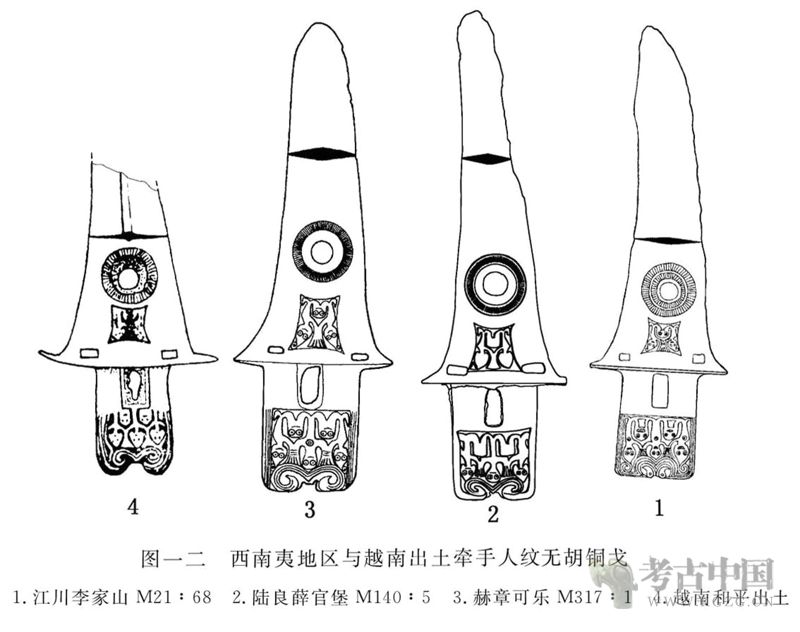

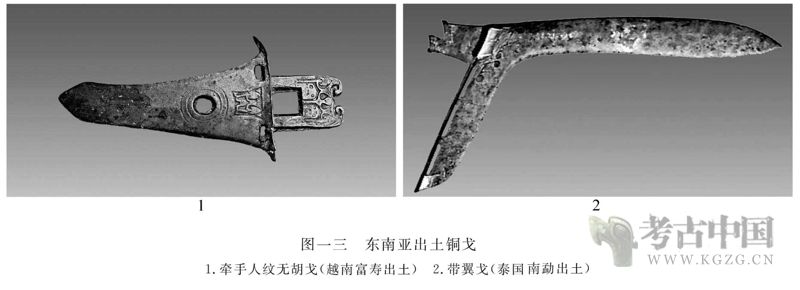

(三)牵手人纹无胡铜戈

此类铜戈无胡,一般于内部和援本部饰减地浅浮雕牵手人纹,也称蛙人纹、人首鱼纹或蹲踞式人形纹。对于该纹饰的含义,学术界说法不一,通常认为与宗教信仰有关。在西南夷地区,牵手人纹无胡铜戈出土较多(图一二,1-3),从地域分布看,与一字格铜剑颇为接近,或说明二者可能有着共同的族属或其他某种内在联系。在贵州西部的普安铜鼓山遗址还曾出土过制作此类铜戈的模和范。

越南富寿、和平、河西等地也出土过少量牵手人纹无胡铜戈(图一二,4;图一三,1),形制、纹饰等与西南夷地区所出完全一致。不难推测,这些铜戈多是由西南夷地区传入的。

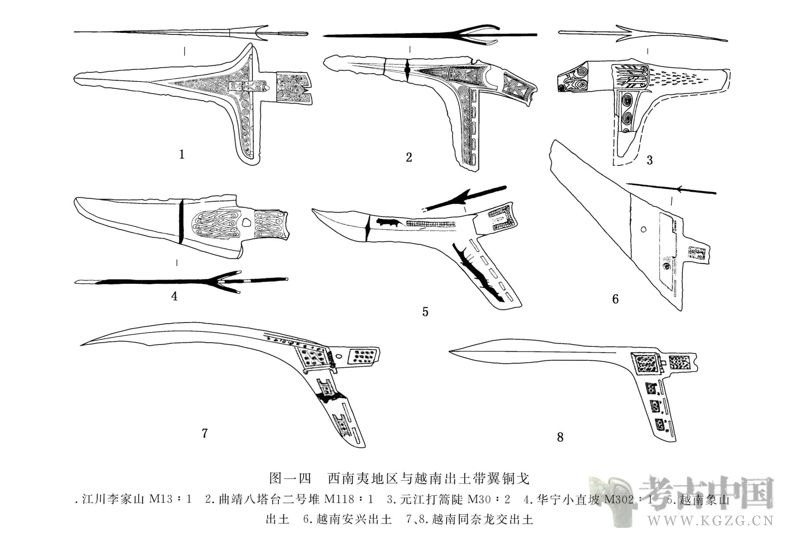

(四)带翼铜戈

此类铜戈的援后部有两面对称的翼状物,呈片状向斜后方张开,除装饰作用外,可能还有助于固定柲。西南夷地区的带翼铜戈多见于滇池地区的滇文化中,滇东高原以及元江流域和滇东南也有发现,一般有胡,饰涡纹、三角形纹、菱形纹和孔雀翎纹等(图一四,1-3)。个旧石榴坝墓地和华宁小直坡墓地出土的带翼铜戈不仅数量多,且有不少无胡或胡极短而近似于无胡的(图一四,4)。带翼铜戈也见于巴蜀地区,且战国早期便已出现。巴蜀地区的带翼铜戈有相当一部分饰虎纹,虎头位于援后部,虎耳呈立体状向后斜竖,如双翼般以包柲。所以,西南地区的带翼铜戈最初很可能源于巴蜀文化的虎纹戈。

越南北部的东山文化同样出土不少带翼铜戈,南部的同奈等地以及泰国也有发现。这些带翼铜戈在翼的结构上与西南夷地区所出大体相同,但戈的自身形制及纹饰却别具特点。形制方面,东山文化的带翼铜戈援部多明显上扬,与胡的夹角较大,有的甚至无夹角,整个戈身似一不对称的长三角形(图一四,5、6)。越南南部和泰国出土的带翼铜戈一般体量较大,援部多较细长,有的呈弧形(图一三,2;图一四,7、8)。纹饰方面,除涡纹外,越南尤其是北部东山文化的带翼铜戈上还常见鸟、兽等动物纹。尽管如此,从戈的总体传播方向及带翼铜戈的起源看,东南亚在这方面显然受到了来自北方特别是西南夷地区的影响。这种影响可能主要由族群间的交流引起,在此过程中,当地族群吸纳了戈上加翼的做法,并大量运用到自己的铜戈制造中。

(五)不对称形铜钺

此类铜钺的基本特征是刃部呈不对称形,广泛分布于中国南方尤其是西南和岭南地区,以战国秦汉时期最为流行。西南夷地区的不对称形铜钺大多出自云南,除滇池地区外,还见于滇东南以及滇西高原和滇西横断山区(图一五,1-4)。

不对称形铜钺的分布向南延伸至东南亚,越南、缅甸、印度尼西亚以及泰国等地均有发现。其中越南北部东山文化的不对称形铜钺尤为发达,不仅出土数量惊人,在斧钺类铜器中占绝对多数,而且使用也很广泛,除了礼仪和宗教功能外,还普遍用作工具和兵器,因此被视为该文化的典型铜器之一(图一五,6-8)。

关于不对称形铜钺的起源地,国内学术界有江浙说、滇西说等多种。也有学者提出,不对称形铜钺与铜鼓一样,在当时有多个制作中心。笔者认为,不对称形铜钺的源流问题比较复杂,现在还很难说清,但从其分布看,西南夷与当时的东南亚是有较多联系的,或如一些学者所言,铸造和使用不对称形铜钺的族群可能有共同的文化渊源和习俗。除此之外,观察各地不对称形铜钺的形制和纹饰亦可看到一些具体联系。如滇东南出土的不对称形铜钺刃部多呈斜扇形,而类似铜钺在越南北部也不少见。又如缅甸北部元甘(Nyaunggan)、哈林(Halin)等遗址发现的不对称形铜钺(图一五,5)与滇西昌宁等地所出非常接近。显然,这些都与相关族群之间的密切往来有关。

(六)荷包形铜钺

此类铜钺一般有肩,刃部略呈椭圆形,有的腰部微束,整体形如荷包。如众所知,荷包形铜钺多见于巴蜀地区,是战国至汉初巴蜀文化的典型器物之一。但在川西南盐源以及滇西楚雄、云龙(图一六,1、2)、昌宁(图一六,3、4)、福贡和泸水等地,也出土不少荷包形铜钺,其年代多在战国晚期至西汉。考虑到滇西等地青铜斧钺与巴蜀文化的紧密关系,这些荷包形铜钺也有可能源自于巴蜀文化。当然,由于形制略有变化,且纹饰有地方特点,它们多应是在本地铸造的。

值得注意的是,缅甸北部也发现荷包形铜钺,形制与滇西等地所出非常相近。其主要分布于伊洛瓦底江及其支流,尤以萨蒙河流域多见(图一七,1、2),相关遗址多属青铜时代和早期铁器时代。结合前文对拜迪根出土铜盒及荷包形铜钺传播方向的讨论,不难推断这些荷包形铜钺应与滇西有关。这种联系甚至可追溯至巴蜀地区,因除此之外,缅甸北部的元甘等遗址还出土过类似巴蜀风格的柳叶形铜剑和铜矛。不过,萨蒙河流域出有铸造这类铜钺的石范(图一七,3),说明它们多是当地铸造的。当然,铸造者除了受滇西青铜文化影响的当地居民,很可能还有来自滇西等地的工匠。

(七)蕈状铜钺

此类铜钺一般竖銎较长,少数銎口较宽,弧刃近半圆形,有的刃端较圆润,整体如倒置的蕈状。在西南夷地区,蕈状铜钺主要见于滇西高原、滇西横断山区以及滇西南和滇东南(图一八,1-5),经常与其他类型的铜钺共出,年代多为战国秦汉时期。

越南北部及泰国、缅甸也发现不少蕈状铜钺(图一七,4-6;图一八,6、7),形制与西南夷地区所出相近,其中越南鼎乡墓地和位于泰国东北部呵叻高原的班诺洼(BanNon Wat)青铜时代墓地还出土过铸造此类铜钺的石范与陶范。可见,此类铜钺分布亦较广泛。班诺洼所出蕈状铜钺年代可至公元前九世纪甚至更早,要早于上述其他地区的同类铜钺,且有些可能属红铜制品。所以,此类铜钺很可能最初起源于呵叻高原即蒙河(Mun River)上游地区,后来通过各种途径传播出去,被包括西南夷在内的其他族群接受并仿制。

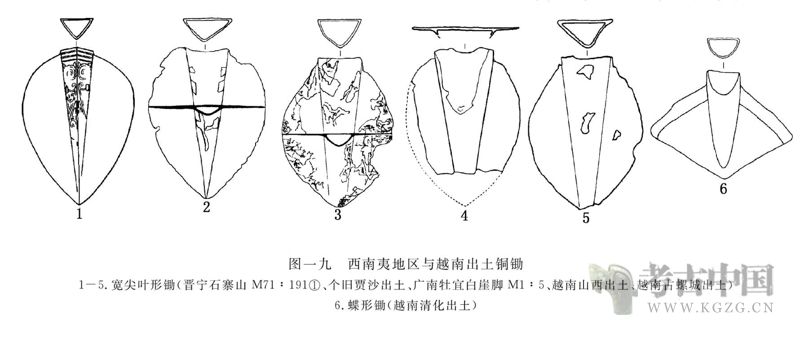

(八)宽尖叶形铜锄

铜锄是西南夷考古遗存中最常见的农具,反映了当时锄耕农业的发达。这些铜锄一般竖銎,但平面形状不一,有方形、梯形和宽尖叶形等,其中宽尖叶形铜锄数量最多,分布也广,尤其在滇池地区和滇东南出土较多(图一九,1-3)。

越南北部也发现不少宽尖叶形铜锄(图一九,4、5),形制与云南特别是滇东南所出基本相同,其中在河内附近的古螺城(Co Loa)遗址曾出土一面铜鼓,鼓内集中放置了上百件这样的铜锄。战国秦汉时期,越南北部的骆越族也从事农业,又有红河等通道与西南夷地区相连,故双方在农具及农业生产技术方面存在联系是很正常的。总体来看,宽尖叶形铜锄在西南夷地区发现较多,使用也很广泛,所以其很可能是由北向南传播至越南北部的。越南北部还出土很多其他类型的铜锄,最典型的就是颇具地方特点的蝶形铜锄(图一九,6)。与这些铜锄相比,宽尖叶形铜锄明显不占主流,亦说明其为外来文化器物。

四 青铜装饰品

青铜装饰品在西南夷地区和古代东南亚都曾十分流行,且不论形制还是佩戴方式,两地都有不少近似之处,较典型的主要是各种铜镯。

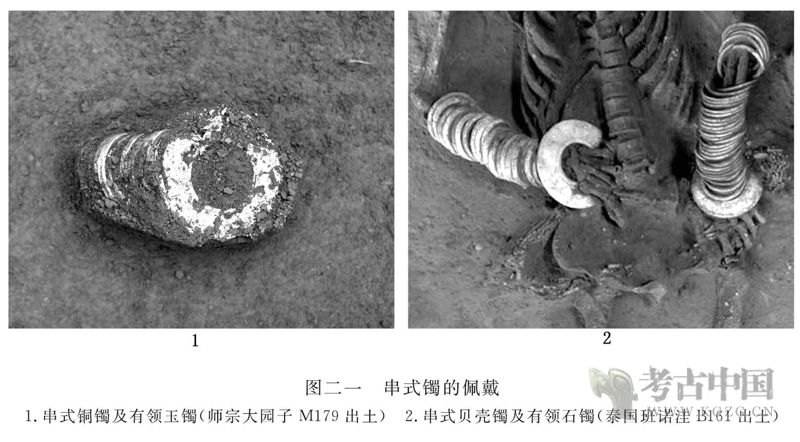

(一)串式铜镯

此类铜镯实际是由多个单体环状铜镯组成,使用时成串戴于臂上。从西南夷地区的情况看,铜镯有细条环状和宽片环状两种,前者发现较多,成串佩戴时往往多达数十圈(图二〇,1、4),后者发现较少,但制作略复杂,外壁常镶嵌孔雀石片或绿松石片(图二〇,2)。这两种铜镯一般分开佩戴,但偶尔也组合在一起。串式细条环状铜镯主要分布于滇东高原,在陆良薛官堡、泸西石洞村、师宗大园子等墓地有大量出土,此外昌宁大甸山和坟岭岗以及盐源老龙头也有发现,年代多属战国晚期至汉代。薛官堡出土的一组串式细条环状铜镯上残留有线绳编缀痕迹,表明这些镯有的可能是被编缀在一起的。在师宗大园子墓地还发现不少串式细条环状铜镯和有领玉镯搭配使用,通常是单件有领玉镯戴于铜镯前端(图二一,1)。串式宽片环状铜镯主要见于云南晋宁石寨山、江川李家山、华宁小直坡、剑川鳌凤山、昌宁坟岭岗和白沙坡以及贵州赫章可乐、威宁中水等地。石寨山和李家山还出土形态相近的串式宽片环状金镯,李家山M69所出金镯前面亦搭配有单件有领玉镯(图二〇,3)。串式宽片环状铜镯年代上与串式细条环状铜钏大体相当,但等级明显要高。

东南亚发现的串式铜镯也有细条环状和宽片环状两种,主要出自泰国东北部,尤以蒙河上游的呵叻高原一带最为集中。从班诺洼、农武洛(Noen U-Loke)、农班迦(NonBanJak)以及班垦仑(Ban Kan Luang)等遗址(图二二,1、2)看,这些铜镯均出自墓葬,年代跨度较大,约相当于中国的战国至南北朝时期。同时发现的还有成组使用的铜指环,形态与串式细条环状铜镯颇为相似。越南北部的东山文化也发现一些串式宽片环状铜镯,其上多挂铜铃,但很少有镶嵌孔雀石片或绿松石片的(图二三,3)。值得注意的是,在泰国班诺洼年代更早的青铜时代二至四期(公元前十世纪至前八世纪)墓葬中,盛行随葬由贝壳制作的镯,亦多为串式佩戴,且和师宗大园子墓地铜镯以及江川李家山M69金镯相似,前端多搭配单件有领镯,只是有领镯都为大理石质地(图二一,2)。因此,作为镯的一种类型或佩戴方式,串式镯很可能是从泰国东北部尤其是呵叻高原一带向外传播,后来进一步发展并在西南夷等地盛行起来的。在此过程中,镯的材质不断丰富,除普遍使用青铜外,还见黄金、象牙、玻璃等质地。从细部形制和工艺看,西南夷地区尤其滇东高原出土的串式细条环状铜镯与班诺洼及其附近遗址所出同类镯十分接近,或说明彼此人群间有过某种较紧密的联系,甚至是直接的接触。

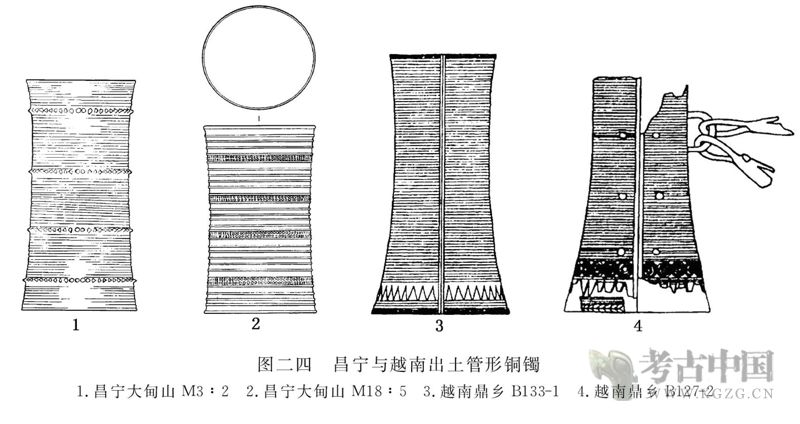

(二)管形铜镯

此类镯呈圆管形,外壁多饰弦纹和乳丁,从外形看颇似臂甲,但尺寸要小得多。一般成对出现,多戴于手臂上,少数见于脚端。在西南夷地区,管形铜镯主要见于滇西横断山区的昌宁,尤以大甸山墓地出土较多(图二四,1、2)。

东南亚出土的管形铜镯主要集中于越南北部的东山文化分布区,泰国也有发现。东山文化的管形铜镯不仅数量多,而且有自己一些特点,如镯体一般前细后粗,有的不闭合,有的外壁挂铜铃,器身除弦纹和乳丁外,还常见辫索纹、涡纹以及尖齿状镂空装饰(图二四,3、4)。尽管如此,从基本结构和使用看,其与大甸山所出管形铜镯之间显然是有联系的。泰国班诺洼和班垦仑等遗址都出土过管形铜镯,风格较接近东山文化的同类器。班诺洼的出自一座约相当于汉代的儿童墓中,一对两件。东山文化中也发现儿童佩戴管形铜镯的情况。因此,泰国的这些管形铜镯应当和东山文化有联系。总的来说,管形铜镯可能是东山文化的传统,昌宁所出虽应为当地制造,但推测是受到了东山文化的影响。

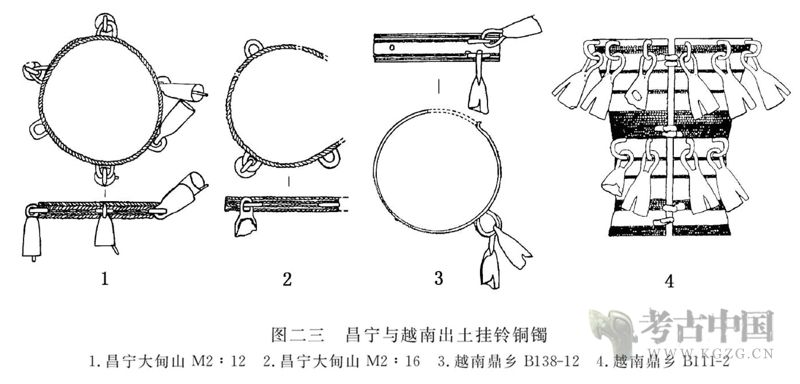

(三)挂铃铜镯

此类铜镯在西南夷地区发现很少,仅见于滇西横断山区的昌宁。大甸山M2出土一对,宽片环状,外饰辫索纹,其中一件保存较完整,周围挂一圈共六个小铜铃。铜铃环钮,穿挂于镯外壁上的半圆环上(图二三,1、2)。下葬时,挂铃铜镯戴于墓主手臂,且与管形铜镯搭配使用。

越南北部出土的挂铃铜镯较多,一般为宽片环状或圆管状,外壁也多饰辫索纹。周围挂铃方式与大甸山的相同,但铃的数量不一,少者一两个,多者十余个以上,部分铜镯尤其是管形铜镯所挂铜铃可分上下多圈(图二三,3、4)。不难看出,大甸山出土的带铃铜镯与管形铜镯一样,反映了东山文化的影响,因数量少,甚至不排除是由后者直接输入的可能。

五 青铜技术与青铜艺术

从青铜器的制作,包括工艺技术和艺术审美,也可以观察到西南夷与古代东南亚之间的密切联系。

大量考古发现及研究显示,西南夷和东南亚古代很多民族在青铜制作技术方面有着许多相同或相近的特点,如铸造和锻造兼用、都以双合范和失蜡法铸造为主、偏重铜锡合金、多石范但又有陶(泥)范、部分族群能铸造铜鼓等大型铜器等,这显然非偶然,反映了两地青铜技术可能有共同或相近的渊源,也说明彼此在这方面有密切的交流。

据现有考古发现,西南夷地区特别是云贵高原的青铜时代至迟开始于公元前二千纪后半。目前虽然对当地青铜技术的起源问题讨论很少,但在青铜文化的发展上,多不否认外部因素的影响,特别是后来即战国秦汉时期西南夷青铜文化的快速兴起,明显受到了多种外来文化的刺激。就东南亚而言,一般认为其早期青铜技术是由外部传入的,但与年代问题相关联,对具体来源又有不同看法。乔伊斯·怀特(Joyce C.White)等学者依据泰国班清等遗址所出青铜器,主张东南亚青铜时代始于公元前两千年,其技术源于北方“欧亚森林—草原冶金区”,是公元前三千纪末塞伊玛—图宾诺冶金术向南扩张经中国西北、西南传入的。查尔斯·海厄姆(Charles Higham)等学者则认为,东南亚早期青铜器出现于公元前二千纪后半段,源头可追溯至中国商代和西周早期的青铜文化,后者由中原和长江流域向南传播,有部分文化因素经岭南进入东南亚。后来通过对距班清不远的班诺洼等遗址的发掘和研究,海厄姆进一步提出东南亚青铜时代大约是公元前一千年前后开始的。班清遗址的测年和断代一直饱受质疑,不少学者认为其较实际偏早。相比而言,班诺洼遗址的测年和断代无论是资料还是方法都相对更为可靠。不过,乔伊斯·怀特等学者总结的东南亚早期青铜技术与塞伊玛—图宾诺的诸多相似性很值得重视。这种多重相似性,除了存在渊源关系外,很难用其他原因来解释。事实上,在这些相似性中,有不少同样见于中国西南甚至华南,如石范技术、失蜡法、铜锡合金等,而且与之相关的一些习俗如“铸匠墓”亦是如此。这表明,不单是东南亚,亚洲东南部的很多地方,包括西南夷地区,历史上可能都曾受到欧亚草原青铜文化的影响,只是这种影响发生的时间持续较长,过程及线路等也都比较复杂,很难全部探明。

当然,东南亚古代青铜技术的来源可能是多元的,查尔斯·海厄姆强调中国的影响,并非没有道理。这方面,除其本人及有关学者所做的研究外,班诺洼等遗址出土的陶范也应引起注意。因为讨论东南亚早期青铜技术与商周青铜文化的联系,陶范铸造很可能是一个关键证据。如众所知,从欧亚草原到中国的边远地区,包括西南和华南,铜器铸造长期以石范铸造为主,而在中原地区,自二里头时期开始出现陶范后,陶范铸造很快取代石范铸造并迅猛发展,成为中国商周以来占统治地位的青铜铸造方法。班诺洼出土四百余件完整范和残块,陶范占了多数,石范只有一小部分。这些陶范多为双合范,主要用来铸造斧(钺)、镯等小型铜器(图二五,2、3),根据部分墓葬的断代,其在当地的出现时间不晚于公元前八世纪,此后一直沿用至早期铁器时代。要说明的是,陶范不只是性能、功效等优于石范,其对可塑性、干硬度、耐火度、收缩-膨胀率、发气量、充型性能等方面的要求也高,故在制作和使用上都需要一定的技术及经验积累。从发现看,班诺洼的陶范铸造出现较为突然,很显然,其和东南亚其他青铜技术一样,最初可能都是由外部输入的。而向外追溯,中国的中原地区无疑是最有可能的源头。这不仅因为后者陶范铸造发达,而且至少在商代,中原与东南亚的交往就已存在,当时中原文化曾呈“层层浪花”式不断向南方扩散和辐射,至晚商阶段,不少源自中原的文化因素如牙璋、有领镯(“T”形环)等已出现于东南亚。如前所述,班诺洼青铜时代二至四期即公元前十世纪至前八世纪,就曾盛行有领镯。在此背景下,中原地区的陶范技术通过某些途径进入东南亚及班诺洼当不足为奇。

除了班诺洼,泰国东北部和中部还有不少地方出土过铸铜陶范,包括铸造铜锭的杯形或平底锥形的陶范。另外,越南各地(图二,6;图二五,4)以及菲律宾的一些岛屿上也有铸铜陶范的发现。这些陶范的年代早晚不一,有的与班诺洼的相当或略早,也有的可至公元前后,除越南永福省大村墓地出土的羊角钮钟范外,多为铸造小型兵器、工具和装饰品的双合范或单范。可见,陶范技术在东南亚出现后,还有一定的发展和延续。值得关注的是,西南夷地区也发现过铸铜陶范,见诸报道的有云南弥渡合家山出土的铸造剑、矛、锄等铜器的陶范。该遗址可能为一处铸造青铜器的作坊,年代约在西汉。此外,大理白族自治州博物馆也收藏一些陶范,铸件主要有剑、钺、锄等,多出自海东一带的古墓葬,同出的还有陶鼓风管等遗物,可知墓葬或为铸匠墓。从铸件看,大理海东所出陶范年代不会早于战国,有的已进入汉代,如格两侧带尖齿状和环钮状突起装饰的三叉格剑(图二五,1)。战国秦汉时期西南夷地区的鼓、釜等铜器的铸造有些可能也使用陶范,但至今未见考古发现,具体情况不明。就兵器、工具、装饰品等小型铜器的铸造而言,考古发现表明,这一时期包括巴蜀在内的西南地区大多使用石质双合范。因此,大理、弥渡等地的陶范铸造技术或亦非本地传统。究其来源,现在尚难做出准确判断。但根据年代,再联系上述部分铜器的传播情况,推测其来自东南亚并非完全没有可能。如果这样的话,一方面说明文化、技术的传播特别是其线路和方向十分复杂,有时甚至出现“折返”现象,另一方面也反映了西南夷与东南亚之间的密切联系。实际上,西南夷和东南亚那些有共同或相近渊源的青铜技术,无论最初源于何处,其在两地的传播都伴随着人群的往来和交流,甚至是制铜工匠的流动。

西南夷地区和东南亚出土的青铜器为世人瞩目,其中一个重要因素就是神秘而独特的艺术风格。在这方面,两地整体上有较大差异,但同时也存在不少联系。就具体表现而言,以青铜器上的纹样、雕像等外在装饰最为明显。

西南夷地区和东南亚出土的青铜器纹饰种类都较繁多,彼此相同或相似者也有不少。如芒纹以及羽人、竞渡、翔鹭等纹饰,普遍存在于石寨山型、文山型和东山型铜鼓上。在东山文化中,类似纹饰还见于铜提筒、铜钺。又如云雷纹、锯齿纹、涡纹等几何纹,两地青铜工匠都非常喜爱,其中呈“S”形或卷云状的双涡纹,使用和分布尤为广泛,不仅大量出现在西南夷各地出土的青铜器尤其是兵器和装饰品上,而且还常见于东山文化以及越南南部出土的戈、铃等青铜器上。再如各种动物纹饰,于两地青铜器上也都得到充分展现,尤其是滇文化和东山文化在这方面非常突出,尽管动物种类不尽相同,但注重动物装饰的取向是一致的。此外,西南夷特别是滇文化青铜器上的纹饰有不少是錾刻而成的,主要以连续的点和短线来构图,风格别致,此种纹饰及技法在东山文化的部分青铜器如护胸甲片上也能见到。

除器表纹饰外,西南夷地区和东南亚出土的青铜器还常以雕像加强装饰效果,特别是西南夷中的滇文化,可谓集大成者。在滇池地区出土的滇文化青铜器,大部分都可见到雕像装饰,尤其在扣饰、杖首、贮贝器以及剑、钺等兵器上,各类雕像比比皆是。这些雕像有圆雕、浮雕、透雕等多种样式,形象以人物和动物为主,强调写实,常描绘各种场景。东南亚出土青铜器的雕像装饰没有滇文化发达,但从造型、位置等方面看,彼此仍有联系。如越南北部东山文化的铜剑茎部常见人物雕像,虽然为本地人的形态和服饰(图二六,2),但此种装饰手法与滇文化同类剑如出一辙(图二六,1)。又如东山文化及泰国、柬埔寨等地出土的青铜器,往往有作为附属装饰的小型人物或动物雕像(图二六,7、8),亦与滇文化类似(图二六,3、6)。现藏越南历史博物馆的陶盛铜提筒是一件有名的东山文化青铜器,其盖上对称铸有四对男女交媾雕像(图三,2;图二六,5),造型与云南江川李家山出土的男女交媾铜扣饰(图二六,4)非常相似。这不仅是艺术创造的借鉴,实际还反映了滇和骆越同为农耕之族,可能都有生殖崇拜的信仰和习俗。

总体而言,西南夷与东南亚古代民族在青铜艺术上曾互有影响,但由于西南夷特别是滇文化的青铜艺术成就更高,故在交流中明显处于强势的一方。另外,青铜艺术往往是现实环境和现实生活的写照,因此透过其联系,还可以观察到西南夷与东南亚古代民族在生业经济、生活习俗、精神信仰等方面的一些共性及相互交流和影响。

六 综合讨论

以上研究表明,西南夷地区与东南亚出土的青铜器,包括礼乐器、容器、炊具、兵器、工具、装饰品等,彼此都有联系,另外两地在青铜技术和青铜艺术方面也互有影响,这充分反映出历史上的西南夷与东南亚曾有过十分密切的联系,而且这种联系错综复杂,有很多族群和区域都牵涉其中,联系的形式、背景和动因等也多种多样,具体的交通线路更超乎我们的已有认识。

过去中外学者多关注滇文化和越南东山文化及泰国班清文化的联系,原因除了这些文化相对发达且影响较大外,与相关考古资料较为丰富也有很大关系。随着西南夷地区和东南亚各地考古工作的不断展开,当地历史上的很多古国、古族的文化面貌开始逐渐呈现出来,从而为探讨古代两地间的往来和联系提供了大量新的线索。根据以上对青铜器的考察,除滇之外,西南夷中的夜郎、句町、哀牢以及文献中缺乏记载的一些古国或古族均和当时的东南亚发生了各种各样的联系。东南亚的情况同样如此,不仅东山文化和班清文化,大陆东南亚的许多地方甚至是印度尼西亚等岛屿地区,也都与西南夷有过接触和联系。

早在秦汉王朝经略统一岭南和云贵高原之前,西南夷地区和东南亚便已出现很多有影响的古国或所谓复杂酋邦。这些古国虽相对封闭,但受社会经济文化发展的内在驱动,它们又以贸易、外交、纳贡等形式与外部接触往来。在滇文化贮贝器等青铜器上,不乏表现这类活动场景的雕像和纹饰。而由以上青铜器看,这样的接触和往来空间范围很广,并不限于西南夷地区或东南亚之内。要说明的是,对于各种跨区域的交流,当时的西南丝绸之路显然起到了助推作用。作为一个复杂的交通贸易网络,汉代及其之前的西南丝绸之路尽管面貌还未被全面揭示,但可以肯定的是,西南夷和东南亚的很多族群都曾以不同方式参与其中,同时它的存在和运转又在客观上促进了各地区之间的联系。

为争夺资源或其他利益,相邻的古国或部族之间经常发动战争,虽多是小范围的,但有时却造成跨区域的族群迁徙。在西南夷地区,此种情况至西汉中晚期仍时有发生,如汉成帝时夜郎与句町、漏卧等族争斗,失败后便有部分人群南迁中南半岛,有的成为《后汉书》中提到的九真徼外夜郎蛮夷。汉武帝时期开始的对西南边疆的大规模开拓和经略,更是打破了西南夷地区原有的族群关系和政治生态,引发了很多族群迁徙活动。面对汉王朝的征服和统治,一些不愿归附或反抗失败的土著族群特别是其上层人物被迫逃亡或迁徙,其中有不少就远遁进入了东南亚。上述西汉末夜郎南迁,起因虽是土著族群间的争斗,但实际与汉朝加强对其控制和镇压也有很大关系。当然,有关这类跨区域的族群迁徙,文献极少记载,正是以上青铜器及相关考古发现勾勒出了其大致踪迹。

关于西南夷通往东南亚的交通线,以往学者讨论较多的主要有三条:一是由大理经保山向西出缅甸再西行至印度的“身毒道”;二是元江—红河道;三是由滇池地区经滇东南文山和越南北部河江、宣光至红河三角洲的道路。这几条线路和当时的西南丝绸之路密切关联,重要性不言而喻,以上所论青铜器中有相当一部分也都是经由其传播的。但除此之外,由青铜器及相关考古发现可知,西南夷与东南亚之间还有其他一些联系的通道,只是因相对偏僻而很少受到关注,文献也鲜有提及。另外,部分道路进入东南亚后,实际又有进一步延伸或不同方向的支线,且多与西南夷同当地的交往、联系有关(图二七)。

在这些通道中,当时沿澜沧江及其支流开辟的交通线路最值得重视。澜沧江顺横断山脉南下,经滇西南的西双版纳进入中南半岛,之后称湄公河。汉代哀牢夷中部分人群南迁,可能主要就是沿该河前行的,最远可达中南半岛南部。泰国、柬埔寨等地与西南夷之间的交通和联系,有些路段推测也和湄公河有关。此外,沿澜沧江南下至滇西南,再折向东沿李仙江——沱江,或经老挝北部和越南西北部,还可通往越南北部的骆越地区。从钺、镯等青铜器看,战国秦汉时期滇西横断山区和越南北部联系很密切,两地人群可能正是经由此路往来交通的。这一通道避开滇和昆明等族群或更为安全畅通。据文献记载,西汉早期窃据岭南的南越国,其势力曾影响到滇西横断山区,甚至派遣过使者到达当地。而联系到汉武帝时期汉朝派往身毒的使者被昆明等族阻于滇以及骆越为南越国所役属等史实,不难推测南越国很可能亦是利用此线路联络滇西的。

澜沧江流经的滇西南考古工作一直开展较少,但从零星出土的青铜器看,战国秦汉时期这一地区并非与外界没有联系。如澜沧出土的不对称形铜钺及石范、勐海出土的铜鼓等,无不反映了外部文化对当地的影响。尤其值得关注的是,西双版纳州境内出土的一件蕈状铜钺形制特别(图一八,5),其銎口较宽呈倒“八”字形,圆弧刃且两端较尖,相似者还见于泰国班垦仑遗址(图一八,6),彼此当有联系。此外,勐腊勐捧镇出土的一件有胡长援铜戈在西南夷地区也很罕见(图二八)。根据发表的线图以及笔者对实物的观察可知,该戈援后部近阑处带有简化的翼,且戈的体型较大,整体造型尤其是长援微弧的风格与越南南部和泰国出土的带翼铜戈非常相近,故很可能是由这些地方输入的。这些都暗示,沿澜沧江不仅存在非常重要的连接西南夷和东南亚的交通线,而且使用这些道路的既有南下的西南夷人群,也可能有北上的东南亚居民。

西汉末夜郎部族从牂牁南迁九真,其路线也需引起注意。这一事件的发生虽与汉朝诛杀夜郎王并对其部属进行镇压有关,但根本原因还在于与句町等部族的争战及失败后所受到的威胁。所以夜郎向南迁徙必须避开活动于今云南广南和广西西林一带的句町,而绕道广西西部,最后沿左江或其他道路进入越南北部,到达今清化、义安等地,这些道路曾是南越国与越南北部的主要交通线,但可能早为夜郎等西南夷所知晓。

伊洛瓦底江是中南半岛大河之一,其主体部分由北向南贯穿缅甸境内,汇入安达曼海。过去学术界在讨论古代云南和印度等地的交通时,多关注经缅甸北部向西通往印度阿萨姆等地区的通道。实际上,从保山沿大盈江或瑞丽江进入缅甸后,还可顺伊洛瓦底江及其支流南下进入缅甸南部及印度洋。这些通道在海上贸易兴起之后变得愈发重要。文献所记大秦(古罗马)人由海道至永昌、益州,应当就是顺此通行的。上述关于青铜器的讨论多次提到伊洛瓦底江的支流萨蒙河,该河位于曼德勒省南部,北与伊洛瓦底江上游相接,南隔不远与流入安达曼海的锡当河(Sittaung River)相望,正好形成纵贯缅甸南北的“伊洛瓦底江-萨蒙河-锡当河贸易干道”。萨蒙河流域出土的钺、盒等带有滇西风格的青铜器表明,这条线路可能很早就成为跨区域的文化交流、传播及人员往来的通道。

最后要指出的是,在考古学上,古代中国西南与东南亚的联系不仅反映在青铜器等物质文化方面,也体现于丧葬习俗、观念信仰等精神文化领域。如丧葬习俗,东南亚发现的船棺葬、石棺葬、套头葬等在中国西南都能找到渊源,对此过去也有不少讨论。如何结合多种材料,尤其是新的考古发现来分析和认识这种跨区域且同为多民族地区的考古学文化之间的联系,进而探索和揭示古代交通、族群迁徙、文化交流等历史上的人类活动,以及这些活动对人类社会发展的影响,值得不断思考和探究。

发表评论 取消回复