▲ 2020年夏,敖天照在家接受《三联生活周刊》记者采访。蔡小川 摄

疫情防控下的春节假期,仍有3万多名游客走进三星堆博物馆,在上千件文物的引领下,探寻古蜀人在这片土地上虔诚的梦想。不同于一、二号祭祀坑出土的那些硕大奇诡的重器,其中一些文物并不怎么起眼,显得残缺、粗拙,它们的铭牌上标注着“三星堆遗址采集”。而当你了解了三星堆90多年波折艰难的考古发现史后,就会惊叹于这迷雾寻踪般的文物采集过程,可以归为其后的大型考古发掘的序章。

在这序章中、或者整个三星堆的学术史上,有一个人的名字不可或缺,他就是广汉第一个文物调查员、被称作广汉文物“守门人”与“活字典”的敖天照。

2020年12月19日凌晨,敖天照老先生在家仙逝,24天前才刚刚过了92岁生日。离世的几天前,他还在整理与三星堆有关的文献资料,拿着一笔一划写下的整理笔记,去家附近那间常去的文印店打印。

“平生但稽古,归去竟如何。汗湿星堆土,德馨文庙歌。爬梳于典籍,征信在岷峨。谁忆荒郊外,单车几度过。”原三星堆博物馆副馆长邱登成为敖老写下了这样的挽联。记者通过对老人生前同事、朋友以及子女的采访,试图还原这位“活字典”平淡而不凡的一生,以及他对文物考古和保护近乎偏执的热情的源头……

92年,对历经千载的文物而言只是转瞬,但对守护它的人来说,却是一生。

文化馆有个勤快的“敖幻灯”

1928年农历十月初十,敖天照出生在广汉和兴乡一户殷实人家。翻过年的1929年早春,近20公里外的太平场月亮湾,农民燕道诚父子挥锄给水车淘沟时,发现了一大堆形制各异的玉石器。尘封了数千年的三星堆古蜀文明的大门,由此透开了一丝缝隙。

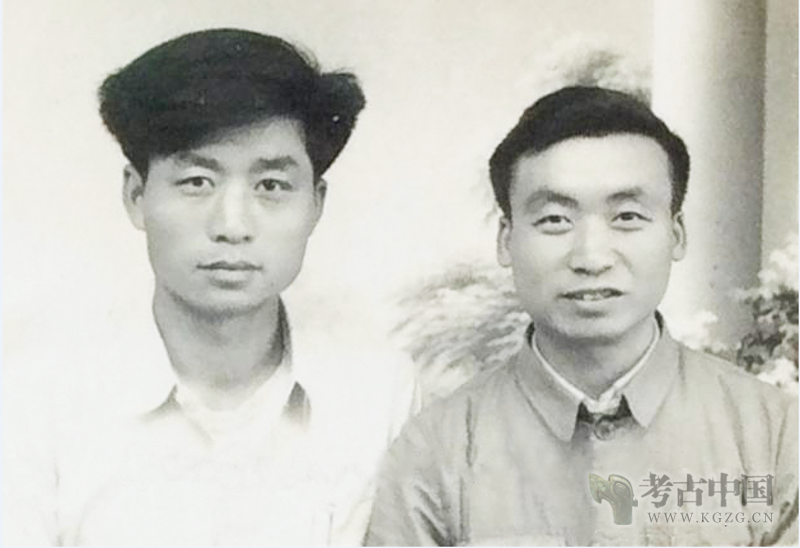

▲ 敖天照的少年时代(右一)

敖天照在成都读完中学后,新中国成立了,他回到和兴乡当了一名代课老师。1950年,他又通过广汉县文化馆的招考,成为馆员。

地处川西平原核心地带的广汉,平畴沃野、水源丰沛。古称雒县,县有雒城,已有2000多年历史。彼时,刚到城里上班的敖天照所见到的县城,基本还保持着9年前给梁思成留下深刻记忆的样貌,当地老人常用“九宫十八庙”概括县城的形制和古建筑的气派。

▲ 梁思成拍摄的广汉文庙。

敖天照上班的文化馆在中西街,陈列室就设在房湖公园内,这里是唐代名相房琯贬任汉州刺史时所建,厅堂廊阁富丽典雅,古色古香。与公园相连的文庙,棂星门六柱五开间,形制特别、凿刻精细,堪称绝品。每日穿行其间的敖天照不会想到,多年后的自己会与这些古建发生深刻的联系,而脚下这片古老的土地,沉睡着数千年前辉煌灿烂、远超后世想象的古蜀王国。

此时的广汉县文化馆还不管文博,敖天照负责的是群众文化工作,拍照片、制作幻灯各处放映,培养基层故事员、美工,宣传中央精神和方针政策,展示当地学习贯彻的成果。这个踏实肯干的年轻人很受欢迎,人们送给他一个绰号——“敖幻灯”。

“敖幻灯”哪曾想到,在工作中操练出来的照相手艺,多年后竟能用来记录一个伟大奇迹的诞生。

文物调查员“结缘”三星堆

1973年,敖天照被派往湖北参加长江流域考古班学习。当时,广汉本地几乎没有人有专业的考古背景,第一个文物调查员的头衔就落到了敖天照头上。学习包括理论、考古绘图、考古测量、湖北红花套遗址见习实操等,怎么看地层,怎么绘图,怎么使铲子、竹签和毛刷,怎么给出土的每一件文物做标签……系统学习了一年多,半路出家的敖天照就此踏入了一个全新的领域。

年轻时代的敖天照(右)

一次课堂上,著名考古学家、北京大学教授严文明听说敖天照来自广汉,就点着他说:“你要注意哦,你们那里的三星堆很重要哦。”严教授认真的语气,敖天照一生都未忘记。彼时,刚当上文物调查员的他对三星堆知之甚少,连在哪里都不清楚。早在1963年,西南博物院院长、著名考古学家冯汉骥教授在三星堆调查后,就提出“这里很可能是古代蜀国的一个中心都邑”,但即使在业内,也没多少人信。

无论如何,严教授的叮嘱,敖天照听进去了。1975年,培训归来的他马上就去找“很重要”的三星堆。越过阡陌纵横的田畴,他找到了1929年挖出玉石器的月亮湾燕家院子,又找到了与月亮湾隔马牧河相望的三星堆。

一座热火朝天的砖厂把他惊到了。被考古工作者视为古都遗迹的三星堆,被砖厂当成了3个最便捷的天然大土堆,正源源不断地取土烧砖。挖出的废土里夹杂着碎陶片,被成堆扔在一边,查看后发现火候不高,手感比较软,器形也比较原始,说明时间很古老。敖天照判断,陶片年代应该是新石器时代晚期的,跟他在湖北红花套遗址看到的一样。有的陶器来不及处理,就和别的器物一起被夹杂在泥土中,进入火窑,成了新的砖头。

▲ 上世纪90年代初,调查三星堆遗址,敖天照(中)给年轻人讲解辨析文化层和出土文物。陈德安 摄

敖天照很心痛。他写了一份紧急报告,带着砖厂工人挖出的一些陶片,赶到成都找省文管会,呼吁赶快派考古队下来进行全面开采。

考古队迟迟没来,现场却每天都有东西被挖出来。考古最注意的是地层,通过不同地层出土的不同文物,一步步靠近历史,但砖厂工人用钢钎使劲一拗,拗下一大片泥土,地层与文物的关系,就全部乱套了。

敖天照揪心,又无法制止工人,只能天天挎着相机、骑着自行车往三星堆跑,开始了一个人的“抢救”。

“讨口子”一样收集散落的珍贵文物

从砖厂推土机推开的断面上,敖天照拣到很多陶器、石器、玉器的碎片,用帆布包装上,再用自行车驮回房湖公园内文化馆的文物陈列室。单边7公里荒郊村道,土路颠簸,帆布包用烂了好多个。

驮着口袋、蹬着自行车、风尘仆仆在村里逛的,除了他,还有文物贩子。遗址区跨越广汉南兴镇的3个村与三星镇的4个村,村民们没有文物概念,甚至有人把挖出的铜器当废品卖掉,把成天在各村转悠的“寻宝人”叫作“讨口的”。个子瘦小的县文化馆文物干部“敖老师”有些另类,他不是拿钱从村民手上购买“破烂”,而是通过宣传文物知识和象征性的几毛钱奖励,从村民家中收集文物。每收到一件,还要问个来龙去脉,拿小本子记录、编号,还给村民拍光荣的“献宝”纪念照。

▲ 当地群众上交在田间地头采集的石器,敖天照给他们拍纪念照。

“敖老师”的工作还不止于此。人家挖沼气池,他蹲边上目不转睛地看,边看边说新石器时代就有人在这里活动了,他们没有铜器,就用石斧砸东西,所以地里可能有文物,小心不要糟蹋了。旁边一位大妈听了,告诉他家里就有一个从土里淘出的磨过口的石片,很好用。敖天照到她家一看,喜获一把十几厘米长的石斧。

“喋喋不休”的群众工作赢得了村民的信任和配合。有村民报告,前些年有人挖了一坑颜色漂亮的“鹅卵石”,已散落各家,拿给娃娃耍。他跑去一看,明显是经过打磨过的磨石,挨家挨户收到村民上交的十几件文物。

▲ 采集到的磨石(玉料)在三星堆博物馆陈列。

就这样,敖天照凭一己之力,从遗址区砖厂废土中、村民手中采集到各类玉、石器、残陶器、青铜器等200多件。有一阵,房湖公园一间闲置的空房里,除了中间留一人过道,地上摆满了他一趟趟驮回来的“宝贝”。夜里,他和儿子敖兴全轮流值守。

对这些文物一件件清理、测量拍照、登记、编号、存档,是一件耗时费力的工程。2005年,三星堆博物馆、三星堆研究院组织汇编《三星堆研究》第四辑*采集卷,收录了这些采集文物的详细信息,几乎每件的流转经过都有清晰追记。此卷的执笔人,正是时年77岁的敖天照。

“一醒惊天下”的见证者和记录者

1980年,敖天照多年奔走疾呼的省考古队来了。与砖厂抢地盘、从工人钢钎下“抢”文物的抢救性发掘开始了。敖天照和考古队一起忙前忙后,器物、墓葬、城墙,几乎每天都能“挖出点什么”。直到1986年夏天,那场震惊世界的大发现,似乎是对包括敖天照在内的历代考古人多年期盼的一次回应。

▲ 1986年7月,一号坑忙碌紧张的考古现场。敖天照 摄

那年7月,天气闷热,发掘现场的考古工作者和村民加起来超过百人。时常有雷声从天边传来,用竹杆、帆布临时支起的考古棚,被风吹得哗哗作响。像是暴雨将至,却又不知什么时候下,这让大家始终悬着一颗心。

敖天照用镜头记录下了那段不分白天黑夜的日子。

7月到9月,先后发现的一、二号祭祀坑,展现给人们一个不可思议的地下世界和几千年前的文明盛景。青铜人像、青铜面具和礼器,罕见的金杖、金面具、玉石器,青铜神树、青铜神坛……这些重器和珍品的出土画面,都被敖天照拍了下来,后收录于四川人民出版社出版的《三星堆图志》,也被三星堆博物馆永久收藏展览。

在这些照片上,从泥里露出眼耳鼻的青铜人面像冷峻狞厉;青铜大立人、纵目大面具尺寸超大,需要五六个人一起发力才能搬出坑来;考古队队长陈德安高举刚出土的青铜头像给从县城赶来的机关干部们看,像捧着一座奖杯;青铜神树的龙身、断枝,立鸟,花朵、果实等碎片散落满坑;二号坑各种器物层层堆叠的表层,铺满象牙……

▲ 大立人出土现场。敖天照 摄

基于此次大量实物的发现和后续相关研究的跟进,学界初步认定古蜀国存在于史,是一个未曾间断、自成系统的文明体系,与中原文化乃至更广阔世界有着互通交流,让一向以黄河文明为中华历史起点的叙述,融进了长江流域文明起源这一支。

极力保护文物的“倔老头”

“整个的线给它理起来了,几千年的历史一层层地找出来了。”每次回忆起两坑的发掘,敖天照无不为自己参与的“作业”感到自豪和欣喜。

▲ 广汉南华宫。梁思成 摄

退休后的敖天照,成为文管所、后来的三星堆博物馆的顾问。老师当年在课堂上的那句“重要的东西要关注要珍惜”的教导,成为他身上持续而强烈的文物保护欲。为了给众多古迹留下影像,71岁的他领着文管所的年轻人挑选境内11处文物古迹进行拍摄存档,制成了46分钟的纪录片《广汉古迹》,他担任解说;为了保住因城市改造面临拆迁的南华宫,他奔走呼号、上书请愿,甚至跟力主拆除者大吵。他也成了常人眼中的“倔老头”。

敖天照一直住在文化馆宿舍一套老旧的两居室里,自己动手钉做的贴墙书架,还有满屋子和阳台上堆放的书籍资料,是家中最醒目的装潢。就在书房兼卧室的逼仄空间里,他写出了包括《三星堆蜀都源流再探》《三星堆遗址璞玉、籽玉、大玉料的发现及相关问题探讨》等文章在内的70多万字的研究著述。

▲ 1986年8月,敖天照拍下考古工作者在二号祭祀坑挑灯夜战的情景。

2016年,三星堆一、二号祭祀坑发掘30周年,敖天照在接受采访时说:“文物考古和三星堆,是我一生最大的价值……我有生之年,可能是看不到(三星堆考古再次震惊世界)了,我想把我晓得的东西都写下来,留给下一任(的考古人员)研究……不过,感觉时间很急迫了,我已经88岁了。”

不会被遗忘的“活字典”

2019年12月,三星堆发现90周年过去不久,在一、二号祭祀坑之间30米范围内,又陆续探测到6个相似的器物坑。

次年7月,省文物考古研究院研究员、1986年发掘时的考古队队长陈德安把三星堆遗址即将再次启动发掘的消息告诉了敖天照,并邀请他一起去看看建于广汉西外乡的省文物考古研究院广汉整理研究基地,顺便去祭祀坑遗址转转。彼时,敖老正沉浸于老伴离世的悲伤中,陈德安也想带他出门散散心。

▲ 敖天照客串导游解说。陈德安 摄

在祭祀坑发掘遗址,来了一个青年学生模样的旅行团。陈德安跟导游介绍身边这位91岁高龄的白发老者就是一、二号祭祀坑发掘的参与者见证人,导游和游客们为这样的偶遇高兴坏了,纷纷请求敖老讲讲当年的故事。敖老欣然同意,思绪闪回,娓娓道来,站在学生们面前讲了足足20分钟。

“4000年前古蜀人的国之重器能从焚毁中神话般再生,未必只是要留给后人骄傲,留给世界赞叹,它或许真的应该是个警句——文化亟需保护!”

5个月后,这位被誉为广汉文物和三星堆“活字典”的老人走了。

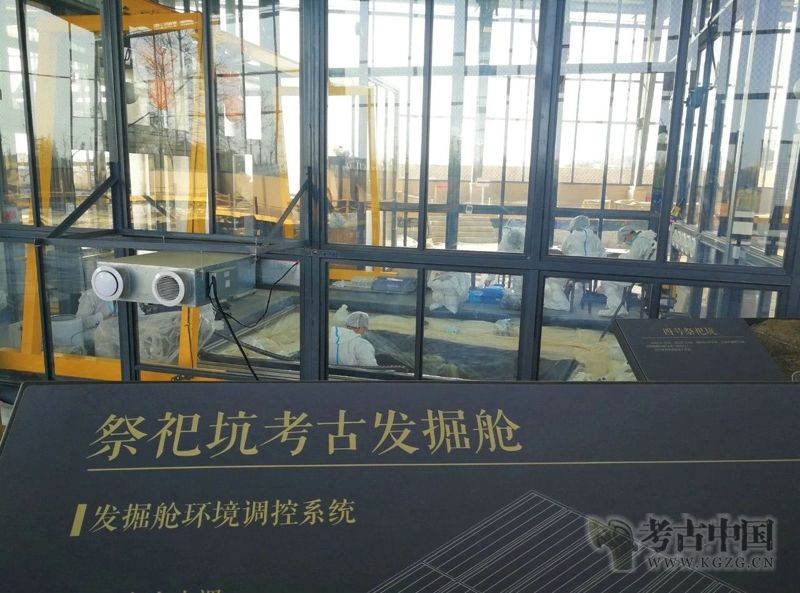

▲ 现代化的考古发掘舱。

如今,他们曾经日夜奋战进行抢救性发掘的现场,建起了一流的考古大棚、发掘舱、实验室,将3-8号坑围合在中间。拥有恒温恒湿的环境调控系统、工作视频记录系统和多功能考古操作系统。考古人员身着防护服,像动手术一样,在坑内细细解剖,剔获文物。全世界关注三星堆的人,包括敖天照在内的文物考古和研究者,寄望这次国内多单位、多学科参与的三星堆祭祀区发掘研究工作,可以让传奇王国的面容越来越清晰。

斯人已逝,虽然没能看到古蜀国大门真正洞开的那一刻,但那些曾经“打过的仗”、护过的宝、《敖天照文物考古文集》手稿和上万张照片,发自肺腑的呼吁,还留在人世间……

发表评论 取消回复