高昌,即今吐鲁番盆地,地处塔里木盆地南、北缘与凉州往来交通的关键位置,是佛教传播线道上的重要节点和西域与东亚佛教集中交会融合的重要地带。高昌佛教历经高昌郡至高昌国时期、唐西州时期和西州回鹘时期三个发展阶段,前后延续一千余年,遗留了数量众多、类型多样、特征突出的石窟寺遗址。其中,5~7世纪前半叶的高昌石窟,形成了规制统一、前后相继、自成体系的“高昌样式”,不仅呈现出石窟营造样式的形成过程,而且反映出其联结、融会东方凉州系石窟和西域龟兹系石窟因素的关键作用。

一、高昌与高昌佛教

高昌东隔沙碛,北阻天山,南连塔克拉玛干沙漠,西为银山。西汉初元元年(公元前48年),西汉于车师前王国设戊己校尉,驻高昌壁,率数百士卒于此屯田积谷。自东晋咸和二年(公元327年)始,前凉、前秦、后凉、西凉、北凉皆于其地设高昌郡(公元327~442年),置太守以统之,高昌成为凉州政权治下的西部边郡。太延五年(公元439年),北魏攻陷北凉都城姑臧,北凉王室率众西渡流沙,于高昌建立大凉政权(公元443~460年)。其后,经历短暂的阚氏、张氏、马氏高昌国,后由麹嘉建立麹氏高昌国,前后十王,传国一百四十年,于贞观十八年(公元640年)为唐太宗所灭,进入唐西州时期。吐鲁番盆地四面以山脉、沙碛与周边地区阻隔,形成了天然独立的地理单元。高昌地区在高昌郡至高昌国时期长期有独立建制,由于与河西地区的紧密交往和地方割据政权更替引发的多次战乱,集聚了张氏、索氏、马氏、隗氏等大量汉魏以降来自敦煌、姑臧等地的世家大族和流亡黎庶,与凉州的交流极为频繁。

高昌佛教始于何时,文献无征。高昌郡至高昌国时期的佛教业已发达,呈现出鲜明的地域特征。一是以大乘佛教为主体,王室崇信佛教,官寺、家寺林立[1],多汉僧,习汉言,僧众滋多,并具备系统严密的僧团管理体系。前秦建元十八年(公元382年),车师前部国师鸠摩罗跋提于长安献胡本大品一部[2]。北凉高昌僧遵善《十诵律》,诵《法华》、《胜鬘》、《金刚般若》[3]。南齐献正于高昌郡获《妙法莲华经提婆达多品第十二》一卷[4]。麹氏高昌国时期,达摩笈多客游诸寺,见此土僧众多习汉言[5]。玄奘记其国僧徒数千,以汉僧王法师为僧统,又有彖法师,尝学长安,善知法相[6]。二是作为凉州西陲一郡,高昌深受凉州佛教影响,北凉建都高昌后,凉州佛教传统被整体移徙高昌。高僧法进于凉州时即深为北凉王沮渠蒙逊、沮渠牧犍敬重,后随北凉王室西迁高昌[7],沮渠安周于都城高昌城内建“弥勒寺”[8],抄集《优婆塞戒》、《金光明经》、《大方等无想大云经》、《阿毘昙毘婆娑论》等凉州新译佛典[9]。三是东西僧徒往来游方于高昌、龟兹、凉州、于阗间,多驻锡其地,求取资粮,高昌成为塔里木盆地南、北缘龟兹、于阗两大佛教中心与凉州佛教交会融合之地。北凉沮渠京声少时往来于阗、高昌、凉州间,习学禅法,于高昌得观世音、弥勒二观经[10]。凉州沙门昙学、威德凡八僧,结志游方,远寻经典,遇于阗般遮于瑟之会,各书所闻,至高昌郡译出,携至凉州[11]。智猛携胡本《大涅槃经》自天竺还,暂憩高昌,河西王沮渠蒙逊遣使高昌,取此胡本,命昙无谶于凉州译出[12]。高昌沙门法盛,年十九,遇智猛,备闻西土诸国灵迹,发愿弘志,偕师友二十九人赴印度,于北凉作《菩萨投身饿虎起塔因缘经》一卷[13]。高昌国仙窟寺高僧法惠,初赴龟兹出家,修学禅律。后从高昌郎中寺冯尼之劝,再赴龟兹,随金华寺直月悟道,修习禅法。弘始二年(公元400年),法显诸僧西行游方,于焉耆接遇甚薄,遂返向高昌,欲求行资[14]。宋永初元年(公元420年),昙无竭招集同志沙门二十五人,取道高昌,远适西方[15]。

二、高昌石窟遗迹的样式特征

高昌郡至高昌国时期的石窟遗迹分为三期,第一期为5世纪左右,为高昌郡至高昌国时期,第二、三期为6~7世纪前半叶的麹氏高昌国时期[16]。塔庙窟、佛殿窟、僧坊窟数量较多,洞窟特征鲜明,发展脉络清晰,是最能体现“高昌样式”石窟体系特征的洞窟类型。下面从石窟空间营造理念、造像特征和石窟营建技术三个方面分析高昌郡至高昌国时期三类洞窟的样式特征。

(一)石窟空间营造理念

1.塔庙窟 贯穿于高昌石窟第一至三期,各期石窟空间营造理念呈现出明显差异。第一期包括吐峪沟东区第18窟(吐编第36窟)[17](图一);第二期包括吐峪沟西区第33窟(吐编第12窟)、第22窟[18];第三期包括吐峪沟东区第27[1]窟(吐编第38窟)、西区吐编第2窟,柏孜克里克第9[1]、18[1]、45[1]窟,胜金口第6[1]窟,七康湖第4窟,忙得古力第3[1]窟。

图一 吐峪沟东区第18窟

(采自Caren Dreyer著,陈婷婷译:《丝路探险:1902~1914年德国考察队吐鲁番行记》第128页图123,上海古籍出版社,2020年)

第一期塔庙窟体现出凉州塔庙窟与龟兹中心柱窟两种石窟空间规划设计思想的融会统一。洞窟前室之后的后半部分,以仿汉式三级佛塔为中心建筑,区隔出塔柱前方的主室和左、右、后三侧甬道。从整座洞窟的造像布局看,塔柱正面“凹”字形大龛内高约4米的木骨泥胎立佛,与左、右、后三侧甬道内、外壁对称分布的六铺说法图中的六身立佛共同形成七佛组合,且甬道六身立佛大小等身,皆以壁画形式表现,体量远小于塔柱正面泥塑而成的高大立佛。因此,从造像配设位置、造像制作方式和造像体量高度分析,塔柱正面立佛无疑为该窟主像。于中心柱前配置大型泥塑释迦立像是龟兹克孜尔第47、48窟,克孜尔尕哈第23窟,森木赛姆第11窟等大像窟的造像传统[19],吐峪沟东区第18窟塔柱正面立佛与龟兹大像窟立佛造像位置、造型相同,故该立佛亦应为释迦立像。同时,该释迦立像与主室左、右两侧壁成排成列分布的禅定坐佛形成“释迦+千佛”造像组合。因此,塔庙窟后半部分被区隔为两大仪式空间,主室表现了以释迦佛为中心、环绕十方诸佛的现在世,后部的三侧甬道表现了由过去佛构建的过去世,以自前向后的空间行进表现从现在世历览过去世的时间逻辑。此种石窟空间划分理念,与龟兹中心柱窟以主室表现释迦在世说法场景、甬道与后室表现释迦涅槃空间,以及凉州塔庙窟以中央佛塔为礼忏中心的窟室规划设计理念皆不相同。

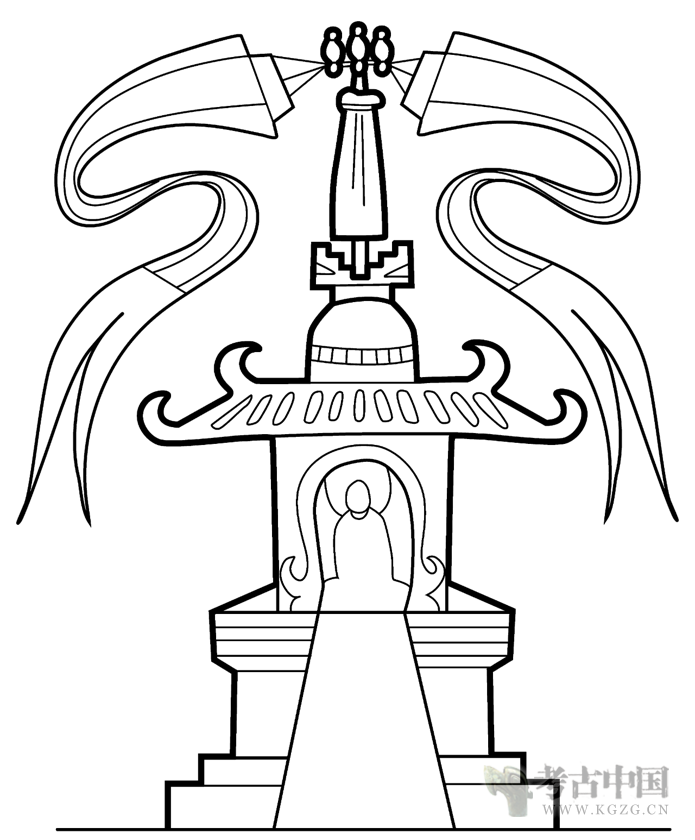

第一期塔庙窟以汉式仿木构佛塔为中心的规划理念,与高昌故城γ寺塔庙[20](图二)相近,常见于武威天梯山第1、4窟,张掖千佛洞第2窟,金塔寺东、西窟,酒泉文殊山前山千佛洞、万佛洞,后山千佛洞等河西十六国北魏塔庙窟,以及云冈石窟二期第1、2、6窟。就佛塔形制而言,第一、二期塔庙窟中汉式方形多级佛塔、上覆圆柱形覆钵的做法亦见于吐峪沟东区第50窟(吐编第44窟)主室正壁与左、右壁相接转角处上部佛塔[21](图三),以及高昌、交河故城塔林中以土坯垒砌的两百余座佛塔[22](图四),表明此种佛塔形制是高昌地区颇为流行的佛塔营建规制。此类佛塔又见于敦煌莫高窟北魏第257窟南壁后部中层“沙弥守戒自杀缘品”(图五)和该窟南壁后部中央所绘阙形佛殿[23]。值得注意的是,后者双阙连以瓦垄屋顶,屋顶正中安置覆钵、平座、塔刹。殿中安置一尊大型立佛,立于莲花座之上,主尊身后为巨大的椭圆形背光,两侧各有一身立姿胁侍菩萨[24](图六)。若正视原初主室窟顶和中央佛塔保存完整的吐峪沟东区第18窟,透视图像为中央佛塔第一级正面大龛内大立像及两侧胁侍菩萨、位于佛塔前方的主室窟顶和伸出于窟顶之上的佛塔第二和第三级塔身及覆钵、塔刹等叠压于同一画面,效果正与上述阙形佛殿接近。综上所述,高昌塔庙窟以佛塔为中心的石窟营造理念和佛塔式样均源于凉州十六国北魏时期的塔庙窟。

图二 高昌故城γ寺塔庙

(采自Caren Dreyer著,陈婷婷译:《丝路探险:1902~1914年德国考察队吐鲁番行记》第70页图70,上海古籍出版社,2020年)

图三 吐峪沟东区第50窟主室正壁右侧佛塔

图四 高昌故城塔林

(采自Caren Dreyer著,陈婷婷译:《丝路探险:1902~1914年德国考察队吐鲁番行记》第72页图72,上海古籍出版社,2020年)

图五 莫高窟第257窟南壁后部中层佛塔

(采自萧默:《敦煌建筑研究》第169页图一一五,中国建筑工业出版社,2019年)

图六 莫高窟第257窟南壁后部中央说法图

(采自敦煌研究院编:《中国石窟·敦煌莫高窟》(一)图版40,文物出版社,2011年)

第二期塔庙窟体现出凉州系塔庙窟的空间营造理念。洞窟前室之后的后半部分以仿汉式三级佛塔为中心建筑,不再表现甬道空间。塔柱正面泥塑主尊与其余三面圆拱大龛内的三身坐佛共同构成四方佛造像组合,是洞窟的主要礼忏对象。主室左、右、后三壁成排成列分布的说法图以中央佛塔为中心环绕分布,各铺说法图中的主尊坐佛表现出十方诸佛。因此,整座主室构成四方佛与十方诸佛的造像布局。

此期塔庙窟的石窟空间营造理念与敦煌莫高窟北朝塔庙窟第254、257、251、260、435、248、288、428、290窟高度一致。塔柱形制和龛像布局与高昌故城W寺、ρ寺、π寺[25],交河故城E-27号寺、东北佛寺、大佛寺等地面寺院塔庙中心塔柱相近,皆与张掖金塔寺东窟,千佛洞第2、8窟颇为接近[26]。因此,第二期塔庙窟的石窟空间营造理念取则于凉州塔庙窟。

第三期塔庙窟体现出龟兹中心柱窟的空间营造理念。洞窟主室正面泥塑坐佛和左、右壁成排成列分布的方形因缘说法图造像组合形式与龟兹中心柱窟主室相同,表明中心柱正面主尊为释迦牟尼佛,主室空间表现的是释迦持世说法的现在世。左、右、后三侧甬道内、外壁以一佛二菩萨说法图为中心,周围环绕千佛的造像,构建出以过去六佛为中心、周围环绕十方诸佛的甬道空间。因此,整座塔庙窟的空间营造理念与第一期塔庙窟相类,洞窟整体造像组合为七佛,主室表现释迦及其因缘说法的现在世场景,甬道表现过去六佛与十方诸佛组合而成的过去世。

2.佛殿窟 集中营建于高昌石窟第三期,体现出两类石窟空间营造理念。第一类包括吐峪沟东区第31窟(吐编第41窟)、雅尔湖第7窟。第二类包括吐峪沟东区第30窟(吐编第40窟)、第50窟。

第一类佛殿窟正壁和左、右壁皆为程式化的图像内容,所绘一坐佛二立姿胁侍菩萨说法图及周围成排成组分布的禅定千佛表明洞窟的造像主题为三世十方诸佛。纵券顶或覆斗顶的壁画灵活多变,属于洞窟的次级图像,但体现了各自的特征,如雅尔湖第7窟纵券顶绘水池、莲花、化生,吐峪沟东区第31窟绘成排立佛。

此类洞窟纵长方形、纵券顶的形制特征与同时期石窟寺院中众多的僧房窟及高昌、交河故城中的民居建筑相同,是高昌本土颇为流行的建筑形式。三世十方佛造像题材与布局是永靖炳灵寺169窟、张掖金塔寺西窟、文殊山前山万佛洞等河西十六国北魏石窟中广泛流行、长期使用的造像内容,具有深厚的地域造像传统和标识特征。因此,高昌此类佛殿窟是在本土窟室空间中重新规划配置凉州造像组合的创制。

第二类佛殿窟中央方形佛坛四面共塑绘四尊等身立佛,位于洞窟中心,体量较大,构成四方佛造像组合,是该窟的主体礼忏对象。主室左、右、后三壁中央一坐佛二胁侍菩萨说法图中的三身坐佛同各壁及窟顶环绕的禅定千佛形成三世十方诸佛组合。门道上方的交脚菩萨表现出弥勒菩萨兜率天宫说法场景。因此,整座洞窟的造像组合以四方佛为中心,同时绘制第一类佛殿窟中广泛流行的三世十方佛,吸纳了上生弥勒题材。

此类方形、穹隆顶、中央设坛的洞窟是龟兹颇为流行的佛殿窟形制,但佛坛四面四佛、窟室三壁三佛、千佛环绕的造像组合,与龟兹佛殿窟中央佛坛安设塑像,四壁绘成列本生、因缘、佛传故事的做法不同,却与张掖千佛洞第2窟,金塔寺东、西窟,酒泉文殊山前山千佛洞、万佛洞,后山千佛洞等河西北魏塔庙窟中的主体造像组合相同。上生弥勒是北凉政权定都姑臧及流亡高昌后极为流行的造像题材,而将弥勒兜率天宫说法图配置于主室门道上方却是龟兹中心柱窟的典型特征。窟室壁面下部绘制连续多幅因缘故事的做法在敦煌莫高窟第272、275窟和云冈石窟第1、2、6、7、8窟颇为流行,却与龟兹菱格形本生、因缘所处位置、构图形式差异较大。可见,此类洞窟吸收了龟兹佛殿窟的洞窟形制,但于其中配设凉州流行的造像题材,并根据造像布局需要,将龟兹佛殿窟中的低矮像台改造为四面塑绘立佛的佛坛,是将龟兹洞窟形制与凉州造像内容融合重组的结果。

3.僧坊窟 集中营建于高昌石窟第三期,形制结构独特,营建规制统一。包括吐峪沟东区第32窟(吐编第42窟)、第54窟(吐编第45窟),西区吐编第1窟、26窟,克莱门兹(D. A. Klementz)编第38窟,以及柏孜克里克第10窟、胜金口第3窟、雅尔湖第4窟。部分洞窟主室壁面绘制题材与布局高度程式化的禅观壁画。正壁绘禅僧观想七重行树场景,左、右两侧壁自下向上依次绘成排分布的本生、因缘,不净观和净观图像,各排壁画主题统一,分幅排列。整座洞窟以三壁壁画垂直方向各排禅观主题的不同、水平方向各幅禅观图中禅观僧的朝向与观想物的变化,指示出洞窟壁画的观看次序与仪式程序[27]。

僧坊窟广泛分布于西起龟兹、东至酒泉广大地域范围内的多处佛教遗址中,包括龟兹苏巴什西寺第1、3、4、8、14窟,东寺第3窟[28],以及库木吐喇石窟谷口区第9窟[29],焉耆锡克沁奥登堡(S. F. Oldenburg)编第1窟[30],敦煌莫高窟南区第268窟[31]和北区B7、 B100、B103、B113、B114、B462、B118、 B119、B132、B159、B464[32],酒泉文殊山后山第WHL008窟。但高昌地区的僧坊窟呈现出鲜明的地域特点。一是僧坊窟主室多绘制内容统一且高度程式化的禅观壁画。图像内容连贯并按固定顺序设计排列,部分单幅禅观场景虽可与汉译《观佛三昧海经》、《禅秘要法经》、《治禅病秘要法》、《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》对应[33],但由多幅禅观图像呈现的禅观程序则与现存经本中的禅观顺序皆不相符,表明高昌地区可能具备一套流行于该地区的禅法文本或图示系统[34]。二是该类洞窟与佛殿窟以组合形式出现,对应禅修过程的不同环节,具有完整系统的成套禅修程序。这些在其他地区的僧坊窟中都较为少见。

(二)造像特征

1.塔庙窟 第一期塔庙窟主室千佛与甬道说法图表现出两种不同的造像特征。主室左、右壁千佛身着通肩大衣与“U”形大衣、内露僧祗支,两种大衣相间排布。人物造型兼具龟兹与凉州造像特征,头部较圆,五官集中,身体以线条走向暗示体积,兼以平涂赋色。绘制技法皆以勾线兼平涂、晕染而成,未着意表现人物体积感。所用颜料以赭色、绿色、白色和调和色为主。甬道立佛皆着袒右大衣,一手上举胸前,一手握持大衣边缘。胁侍菩萨披戴与龟兹石窟菩萨相同的后覆宝缯的宝冠、繁缛华丽的项圈、臂钏、手镯。人物造型接近龟兹人物[35],头部卵圆,五官集中,颈部较粗,手指第一指节略粗,第二、三指节渐细,四肢以几何化造型表现,肌肉发达,整体造型饱满圆润。绘制技法与龟兹造像明显不同,人物以土红色线条起稿,晕染后再以墨线定型。以墨线作为定型线与龟兹造像以土红线为定型线的做法不同。定型线勾勒法呈现出中原地区典型的“一波三折”书写感,线条饱满且富于弹性,与龟兹“屈铁盘丝”式线描法迥异。人物皆以墨色、赭色作叠层晕染,与龟兹仅以赭色重层晕染的画法不同。人物形体轮廓线内侧以低染法晕染烘托体积,不同于龟兹造像形体内单面晕染的表现方式(图七)。颜料以赭色、蓝色、绿色、白色和调和色为主。

图七 吐峪沟东区第18窟右甬道内壁胁侍菩萨

第二期塔庙窟主室的左、右、后壁主尊坐佛皆着袒右大衣。胁侍菩萨披戴与龟兹石窟菩萨相同的后覆宝缯的宝冠及项圈、臂钏、手镯。人物造型近于龟兹造像,但脸型较后者略长,五官未集中,人物躯干、四肢仍以龟兹式的几何化造型处理,而身体的扭动动势较龟兹造像减弱。绘制技法延续自第一期塔庙窟,仍以土红线起稿,墨线做定型线,但仅以墨色晕染,晕染面积明显减少。同时,菩萨长裙下摆呈尖突多角形的衣纹处理方式见于敦煌莫高窟北朝第272窟西壁龛内、259窟西壁龛外、254窟西壁、263窟西壁胁侍菩萨,是凉州地区的惯常画法(图八)。壁画颜料以蓝色、绿色、白色为主,尤以使用大量蓝色的做法接近龟兹造像的第二种画风。

图八 吐峪沟西区第33窟主室后壁说法图

第三期塔庙窟主室左、右壁的因缘说法图的构图高度程式化,主尊坐于高座之上,俯视佛座前指示故事情节的人物,作说法状。两侧为面朝主尊的成排听法菩萨、弟子。主尊、弟子皆着袒右大衣,胁侍菩萨头戴后覆宝缯的宝冠,上身披戴华丽的项圈、臂钏、手镯。甬道两侧壁中央说法图的主尊、胁侍菩萨衣饰皆与因缘说法图中的装束相近(图九),受到典型的龟兹系石窟造像影响。人物塑型观念沿袭了第一、二期塔庙窟中人物的造型方式,与龟兹造像第二种画风相似。绘制技法更加强调以线为骨的效果表现,笔法更为精细,晕染面积减小,更加柔和自然。颜料调配时,赭石、土红、青绿等色有意减弱纯度,大量使用调和色,画面整体呈灰色系。此种因缘说法图在洞窟中的空间位置、构图形式与造型特征皆与龟兹中心柱窟主室两侧壁的因缘说法图颇为接近。甬道身着通肩大衣与“U”形大衣、内露僧祗支的千佛相间排布,皆以墨线平涂塑形晕染,是凉州千佛的典型画法。

图九 七康湖第4窟后甬道前壁中央说法图

2.佛殿窟 第三期两类佛殿窟主室壁面说法图中主尊皆着通肩或偏衫袒右大衣,两侧胁侍菩萨头戴与凉州石窟菩萨相同的三珠冠,上身绕披帛,下身着长裙。人物造型受龟兹壁画人物几何化造型方式影响,但明显弱化。绘制技法以精细墨线线描勾勒,面部下颌、两颊有白色高光,身体局部以赭褐色晕染,其下不见墨痕。壁画颜料以赭色、朱红、蓝色、绿色、白色为主,大面积使用调和色(图一〇)。千佛身着通肩或“U”形大衣,内露僧祗支。人物造型与凉州地区的汉式千佛类同。绘制技法以墨线勾勒而成,不用定型线,两颊以淡赭褐色晕染。颜料以赭色、朱红色、绿色、白色为主,辅以蓝色。与酒泉文殊山前山万佛洞壁面千佛的人物造型和晕染技法无异。而吐峪沟东区第31窟覆斗顶四披所绘成排立佛的造像特征则与第三期塔庙窟说法图中的主尊坐佛相同。因此,佛殿窟以凉州系石窟壁画的造像技法为主体,同时延续了第一、二期塔庙窟中高昌本土的绘画传统。

图一〇 吐峪沟东区第50窟主室右壁中央说法图

3.僧坊窟 第三期僧坊窟中的禅观僧皆身着“U”形大衣,内露僧祗支。壁画绘制粗糙,重在指示图像情节内容,不重人物造型,以龟兹几何化形体处理方式为基础,仅以粗墨线勾勒,未经精细晕染。壁画以蓝色、赭色、白色的调和色施色而成。身着“U”形大衣,内露僧祗支。本生、因缘故事壁画皆为横长方形,主要人物位于图像一侧,场景铺陈展开,构图形式与敦煌莫高窟北朝同类题材相同。故而,僧坊窟中的壁画体现出凉州系石窟的造像技法。

(三)石窟营建技术

塔庙窟、佛殿窟和僧坊窟除直接于山体崖面上开凿营建,还会根据山体地形特点和洞窟形制特征以土坯垒砌营建,具体包括四类形式。第一类如吐峪沟东区北部塔庙窟第18窟,先在河流下切形成的舒缓自然阶地上,按照规划设计方案向下斩切出洞窟平面轮廓和前室平台、主室、甬道空间及塔柱下半部,再以土坯垒砌前室各壁、主室及左甬道左壁,紧贴后甬道后壁以土坯包砌,塔柱预留的山体基座左、右、后三面皆以土坯单层包砌,其上四面周缘皆用土坯垒砌,形成围合封闭的框架,内部填充大量残碎土坯,左、右、后三侧甬道纵券顶亦皆以土坯起拱垒砌。第二类如吐峪沟西区中部高台塔庙窟第33窟,先根据该窟与其所在洞窟组合中其余洞窟的位置关系和洞窟宽度、进深及中心塔柱伸出窟顶的建筑特征,将崖面斩切为敞口的内凹形制或平直规整的崖壁,再紧贴崖面以土坯垒砌整座洞窟。其中,中央塔柱的塔基及塔身四面周缘皆先以完整土坯垒砌单层墙体和大龛,内部空间填充土坯碎块。左、右甬道末端与后甬道相交处的处理方式为两侧斜砌土坯,形成互抵叉角,转角处土坯逐次收减。第三类如吐峪沟东区北部第27窟,先斩切出高大陡直的崖面,洞窟主室和甬道皆开凿于山体崖面中,前室则皆以土坯紧贴崖面垒砌。第四类如吐峪沟西区中部高台僧坊窟第26窟,先斩切出垂直崖面,于山体中凿出洞窟后半部分的主室和两侧壁对称分布的小室,再紧贴主室内壁凿面以土坯包砌四壁和纵券顶。洞窟前半部分紧贴斩山崖壁以土坯垒砌出主室和两侧小室。上述四类营建方式中,起券垒砌券顶的土坯形制特殊,两侧券腹用弧形土坯,券腹相接的“V”形脊槽内皆嵌插楔形土坯。高昌郡至高昌国时期,石窟寺根据洞窟所在地形和形制特征灵活使用大量土坯进行洞窟局部或整体营建,并按照洞窟不同部位的需要制作不同规格、形制的土坯,这在其他地区的石窟寺遗址较为少见。

三、“高昌样式”的确立与高昌佛教之流变

宿白从中国石窟寺遗址地域类型体系、形成机制及相互关系的角度,提出“凉州模式”、“云冈模式”,通过洞窟形制、主要造像、次要造像、装饰纹样、造像风格等方面总结归纳出石窟的模式特征[36]。其后,石窟寺考古和艺术史学界关于石窟“模式”、“样式”的讨论多以佛教造像内容为研究对象[37],认为“样式”主要指具有典型特征的特定图像或造像的范本图样,造像人物组合关系和绘画、雕刻风格等表现方式是确认图像样式的主要内容[38]。地域的政治经济地位、佛教思想的发展和经典传译、与周边地区的交通和文化交流,以及造像主体样式的原创性和影响力是影响造像模式的主要因素[39]。学界提出的“模式”、“样式”概念是将特定地域石窟、造像置于中国石窟寺整体框架体系中予以讨论,核心问题是探讨特定时空范围内石窟遗迹或佛教造像的主要特征及其与其他地区同类遗存的关系。石窟是包括窟室空间、造像、营造规划理念与技术等内容的综合物质载体,因此,在讨论石窟样式时,应充分注重石窟的整体性和系统性,全面、准确地把握反映石窟样式特征和发展演变历程的关键内容。造像无疑是石窟中的重要内容,但若仅对造像的样式风格进行辨识、阐发和谱系串联,则很难把握不同地域石窟整体的类型特征。石窟样式是指存在于整体石窟体系中特定时空范围内的石窟营造规制,其主要特征具有独特性和标识性,且未对其他地区产生明显的辐射影响。石窟样式主要体现于石窟空间营造理念、造像特征和石窟营建技术三方面。石窟空间营造理念指通过洞窟形制和窟内造像配设体系,建构石窟活动空间和指示行为程序的规划设计思想,是集中反映石窟样式特征的核心因素。造像特征包括泥塑、壁画的服制饰物、人物造型、绘塑技法和颜料使用,反映出本地与其他区域之间造像的差异与内在联系。石窟营建技术包括石窟的施工建造程序及所用建筑材料,是反映地域石窟建筑技术传统的内在因素。三者从内涵构成、规划观念、形成方式等方面完整体现出石窟的营造规制,是探究石窟样式的主要研究维度。

通过上述对三期塔庙窟、佛殿窟、僧坊窟石窟空间营造理念、造像特征和石窟营建技术的分析,可以归纳出高昌石窟在高昌郡至高昌国时期的营造规制如下。

第一期塔庙窟融合了凉州塔庙窟以汉式仿地面砖木结构佛塔为中心和龟兹中心柱窟由前部主室和后部甬道构建洞窟仪式空间的两种石窟空间规划设计理念。洞窟主室千佛为凉州造像特征,甬道说法图则是吸收、改造龟兹造像技法而成的高昌本土造像技法。第二期塔庙窟转变为凉州塔庙窟以汉式仿地面砖木结构佛塔为中心的空间营造理念。壁画在整体承袭高昌本土造像技法的同时,于局部衣纹处理方面融入了凉州石窟壁画的绘制技法。第三期塔庙窟又改为龟兹中心柱窟由前部主室和后部甬道构建洞窟仪式空间的空间营造理念。主室因缘说法图沿用第一、二期塔庙窟中高昌本土的绘制技法,甬道说法图与周围千佛则以凉州画法绘制。佛殿窟于高昌本土的长方形、纵券顶或覆斗顶窟室空间中配设凉州造像题材、组合,或是在龟兹方形、穹隆顶、中设方形佛坛的洞窟形制中融合重组凉州四佛、三世佛与十方诸佛的造像内容。壁画以凉州石窟造像技法为主,同时延续了第一、二期塔庙窟中高昌本土的绘画传统。僧坊窟绘制高昌本土禅法体系的禅观壁画,皆采用凉州石窟造像技法。三期石窟营建技术皆根据洞窟规制将斩切、开凿山体和垒砌土坯紧密结合,形成较为稳定一致的营建程序,作为主要建筑材料的土坯形制、规格固定,根据洞窟体量使用模具统一制作生产。

综上所述,5~7世纪前半叶的高昌郡至高昌国时代,高昌石窟以凉州造像组合为主体,将河西、龟兹及本土的洞窟形制与造像内容重组配设,在吸收融合龟兹、河西地区造像技法的基础上形成高昌本土的造像特征,最终运用本土的石窟营建技术,创立出融会东西、内容独特但并未对其他地域形成明确影响的全新石窟营造规制,可称之为“高昌样式”。

“高昌样式”因佛教禅律和石窟寺日常运作方式的变化而不断发展。因此,可通过石窟空间营造理念、造像特征等方面的历时性演变,整体把握高昌郡至高昌国时期该地区佛教的发展流变。

石窟空间营造理念的演变主要体现在洞窟形制和造像组合两个方面。

洞窟形制方面,塔庙窟第一期同时包括以仿汉式木构楼阁佛塔为中心和区隔出主室和甬道前、后仪式空间的两套理念,第二期完全以仿汉式木构楼阁佛塔为中心,第三期演变为仅营造出主室和甬道空间,窟内不再凿砌佛塔建筑。这表明第一、二期时,塔庙窟内对佛塔的重视程度不断加强,体现出僧众对绕塔礼拜、入塔观像的实践需求不断增强。至第三期则专以空间的前后关系表现释迦主持说法的现在世与过去佛所处的过去世,是对佛法传承的历时性叙事。

造像组合方面,塔庙窟第一、三期皆以七佛、十方佛为主体造像,并对释迦主导的现在世特加强调。第二期则以四方佛与十方诸佛为主体造像,整座洞窟以佛塔四面的四方佛为礼忏对象。佛殿窟第三期以三世十方诸佛或四方佛、三世十方诸佛、上生弥勒组合为主体造像。僧坊窟主室禅观壁画阐明了通过接续禅修获致神通力和通达净土世界的禅观理念,形成了高昌郡至高昌国时代高度程式化的本土禅法规范图式。

七佛是东晋天竺三藏佛陀跋陀罗《观佛三昧海经·念七佛品》所记行者禅修时观想的重要对象。四方佛和三世十方诸佛与北凉昙无谶所译《金光明经》“序品”、“无量寿品”礼敬四方佛的要求联系紧密,《观佛三昧海经·本行品》更将四方佛与三世佛相互关联,并由作为主尊的四方佛援引出三世佛[40]。《观佛三昧海经》为禅修观像、礼佛忏悔的重要禅观类佛典,《金光明经》主要用以忏悔灭罪。这表明塔庙窟从第一期开始即以修禅观想七佛为主要目的,第二、三期时《金光明经》强调的四方佛、三世十方诸佛及禅修入定时示现作证的上生弥勒信仰广泛流行,反映出此时除了沿袭既有的禅观传统,禅修程序和仪轨内容被扩充丰富,形成了复杂的禅观体系,忏悔灭罪作为禅修过程中的重要环节被高度重视,这较完整地体现于僧坊窟与临近礼忏性洞窟构成的洞窟组合中。

造像特征方面则有如下特征。一是在人物造型、定型线条、晕染技法和颜料使用上呈现出一以贯之的高昌本土造像技法。此种造像技法被用于绘制上述三期塔庙窟中的说法图和因缘故事。二是完全移植凉州造像技法,未进行改造调整。此种造像技法用于绘制三期塔庙窟中的千佛,第三期佛殿窟中的说法图、千佛和因缘故事及僧坊窟中的禅观壁画。因此,凉州技法和吸收、改造龟兹壁画绘制技法而成的高昌本土造像技法与凉州、龟兹流行的造像题材相互对应,在绘制不同地区壁画题材时会采用与之相应、配套使用的造像技法,或可表明营建三期石窟的工匠包括来自凉州和高昌本土的画师,分别熟知凉州和龟兹石窟壁画的造像内容与绘制技法,按照洞窟图像规划设计的需要,协同完成壁画绘制工作。

四、结语

此前学界多将高昌置于西域佛教体系中予以考量,强调龟兹及于阗石窟寺与地面寺院造像对于高昌石窟图像的重要影响,而对凉州与高昌佛教和石窟营建的关系关注不够。“高昌样式”的创立直观地说明,在河西凉州与塔里木盆地南、北缘两大佛教中心龟兹、于阗[41]之间还存在另一种特征鲜明的地域石窟营造传统,显现出西域至凉州石窟框架体系的多元构成及东、西方不同谱系石窟群的互动关联。凉州对“高昌样式”的形成产生了主流影响,表明“凉州模式”在对东方云冈系石窟的开凿产生重要影响的同时,亦对西线高昌地区的佛教石窟营建规制产生了不容低估的直接作用。

附记:本文得到国家社会科学基金项目“高昌石窟寺内容总录”(项目编号18CKG017)的资助。首都师范大学美术学院刘韬和中国社会科学院考古研究所杨筱在壁画绘制技法和“样式”概念流变等方面赐教良多,谨致谢忱。

发表评论 取消回复